2025年4月に起こったAI関連のニュースを一緒にまとめましょう。

分かりました。あなたが選んだトピック以外の「AI関連の重要なニュース」を、私もピックアップしてお伝えします。

日々アップデートが進むAI(人工知能)は、最先端の研究部門として飛躍的な進化を見せる分野で、その成果は多彩な業種やサービスで我々の日常を変えつつあります。今回の特集は、4月に起こった重要なAI関連ニュースのまとめです。

記事では、日本を舞台とするアメリカ自動運転企業Waymoの進出、北京で開催された世界初のロボットハーフマラソン、OpenAIが送るChatGPT新モデル「o3」「o4-mini」の概要と課題についてお伝えします。

それでは早速見ていきましょう!

2025年4月に起こった「AI関連の重要ニュース」をAIと一緒にピックアップして考察

Waymoが日本進出を開始─「次の舞台」は東京

2025年4月10日、アメリカの自動運転企業「Waymo」(外部リンク)は、日本で公道のマップ測量をスタートしました。これはWaymoにとって米国外初の取り組みで、同企業の国際展開における新たな一歩です。

今回の事業展開には、日本交通および配車アプリ「GO」を展開するMobility Technologiesがパートナー企業として参画。Waymoは提携を通じて、日本市場のサービス展開に向けた地固めを進める見込みです。

マップ測量の対象地域は港区・新宿区・渋谷区・千代田区・中央区・品川区・江東区の7区で、日本交通のドライバーが運転するWaymoの自動運転車両「ジャガーI-PACE(電動SUV)」が公道を走って計測します。

東京都の測量に25台投入される「ジャガーI-PACE」は、Waymoが長年開発を進めてきた自動運転車両の最新版です。LiDARを含む多数のセンサーを搭載し、センサーは地図データ収集や交通環境の把握に活用されます。

日本進出は”左側通行”や”アメリカよりも密集した都市環境”という新たな挑戦ですが、同時に自動運転技術のグローバル展開、日本ドライバーの高齢化と運転手不足問題を解消する可能性もあるでしょう。

これはWaymoの自動運転技術がアジア市場へ本格進出する兆しです。今後の交通・モビリティの未来を占う重要な布石といえるでしょう。

ロボットタクシーの市場開拓がアジアで激化しそうですね。

Waymoとトヨタが「戦略的提携」を発表

4月29日、Waymoはトヨタとの提携を発表。内容は「自動運転技術開発と実用化加速に重点を置いた協業を検討する」という予備合意で、両社はそれぞれの強みを融合させて自動運転プラットフォームの開発を目指します。

© 2019-2025 Waymo LLC..©1995-2025 TOYOTA MOTOR CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

当面はWaymoとトヨタが商用車両のアジア展開を行いつつ、Waymoの自動運転技術をトヨタの個人車両に提供して、トヨタが強く願う”事故ゼロ社会の実現”に向けて開発を加速させるものと思われます。

当サイトでは自動運転車両の過去・現在・未来をAIと考察する記事を掲載しています。アメリカと中国で加速する自動運転車両開発の話題を深掘りしたい方は、併せてご覧ください。

日本のモビリティ政策や過疎地の自動運転ニーズを考えると、Waymoとトヨタの連携はまさに戦略的です。自動運転車両の未来が大きく変わりそうな予感がします。

トヨタとの提携はWaymoにとっても心強いでしょうね。

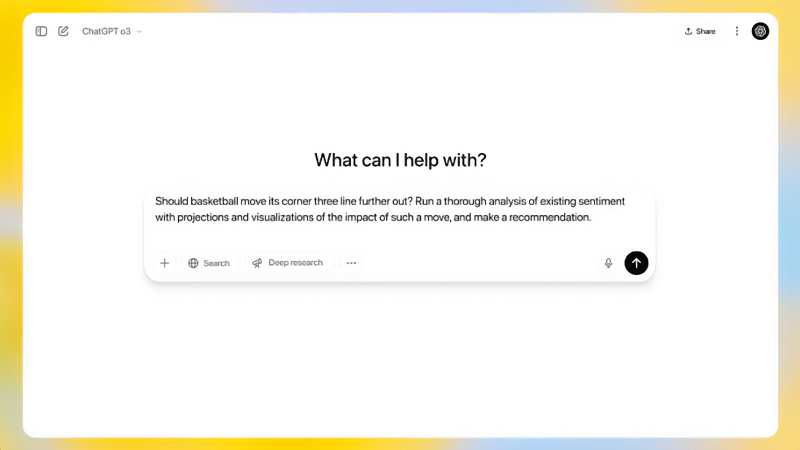

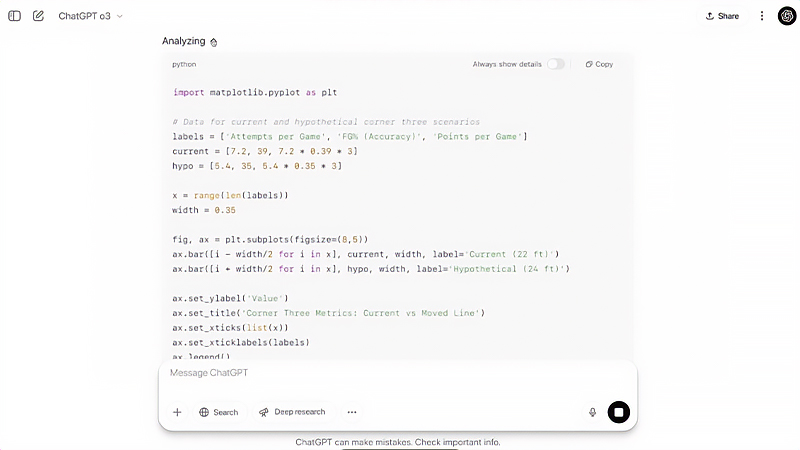

OpenAIがChatGPTモデル「o3」「o4-mini」を公開

OpenAI(外部リンク)は2025年4月、世界的に有名な対話型AI「ChatGPT」において、新たな大規模言語モデル(LLM)の「o3」およびその小型版「o4-mini」を発表し、ユーザーや研究者、AI業界の注目を集めました。

o3とo4-miniのモデルは特に「推論能力(reasoning power)」の強化を目的として開発されており、従来のGPT-4と比べて数学的・論理的課題への対応力が向上していることが報告されています。

「FrontierMath」(外部リンク)のベンチマーク(能力測定機能)において、o3はAnthropicのAI「Claude 3」や、Google DeepMindのAI「Gemini」シリーズなどの競合モデルを上回るスコアを記録しました。

FrontierMathのベンチマークは「前提に基づいて論理的に答えを導き出せるか」を測るように設計されているため、”AIが考える能力をどこまで獲得しているか”を計測する点で非常に便利です。

新アルゴリズムの導入

o3とo4-miniには、安全性と誤情報対策の強化が施されました。具体的には出力内容に偏見・有害情報を含まない新しい監視・制御アルゴリズムを導入しており、科学研究・教育・ビジネス現場への導入も見越した設計と言えます。

ただOpenAIは詳細を公開しておらず、「ブラックボックス化」への懸念は残ります。AIの能力を正しく評価するためには、独立した第三者による検証が不可欠で、今後は情報開示と透明性が議論されそうです。

o3は、OpenAIが今後公開する予定の「GPT-5」や、「AGI(汎用人工知能)」への橋渡し的なモデルではないかと思います。2025年後半にかけての「AI業界の動向」を占うかもしれません。

OpenAIはAGIの実現に向けてステップアップを重ねていますね。

中国で世界初の「ロボットハーフマラソン」開催

2025年4月19日、中国の北京でユニークなイベント「ロボットハーフマラソン」が開催されました。中国製のヒューマノイド型ロボット21体が、人間と同じ21.0975kmのハーフマラソンに挑戦したのです。

レースには人間の給水に相当する「バッテリー交換」ルールが設けられ、全ロボットに人間の伴走者(自立を支える介助あり)が付くスタイルで行われ、完全自律走行ではありませんでが、テクノロジーの進化を窺わせる大会でした。

人間に近い背丈のヒューマノイドロボットがいた一方、身長わずか数十センチの小型ロボや、台車に固定してプロペラで動く手作り感満点のロボットもいて、バラエティーに富んだロボット選手が集まった点が印象的です。

完走したのは21体中6体。優勝したのは「Tiangong Ultra」で、完走タイムは2時間40分でした。これは人間の中級ランナーに相当するタイムで、AIの歩行制御やエネルギー効率の最適化が進んでいることが分かります。

本大会で世界初の記録を残したTiangong Ultraは、中国のロボット企業「UBTech」と「北京ヒューマノイドロボットイノベーションセンター」が共同開発したヒューマノイド型ロボットです。

ロボットハーフマラソンには、自国の技術をアピールしたい中国の思惑が透けて見えます。現在、中国政府はAIとロボット技術の融合を”国家戦略”と位置付けており、今後も同様のイベントが開催されるかもしれません。

浮き彫りになった開発課題

このロボットハーフマラソンは、”AIロボットがどこまで人間のように活動できるか”を推し量るベンチマークにもなった一方、AIロボットの限界点や、長時間稼働させる設計の難しさも浮き彫りとなりました。

AIがロボットの身体を制御するためには、センサーやカメラを通じた画像情報解析以外に、バランスの取れた姿勢保持、状況を考慮した動作予測、周囲を把握する環境フィードバックなど様々な能力が求められます。

人間の姿を模したヒューマノイドの場合、これらの能力を連携させてスムーズに動作する設計が必要なため、今後はこのレースで収集できたデータを元に、さらなる改良が加えられることでしょう。

自動運転分野でも、アメリカの「DARPAグランドチャレンジ」などのレース大会を起点に、AI開発が加速と進化を見せた歴史があります。こうしたコンテスト形式の大会を行うことには大きな意義があるはずです。

当サイトにはAIロボットを特集した記事もありますので、AIロボット開発を進めている世界の企業、進化が進んだAIロボットの未来について興味がある方は、ぜひこちらもご一読ください。

このイベントの意義は、ロボットのデモンストレーションにとどまらず、AIが制御するロボットの身体性に開発者が正面から向き合った点にあります。

技術が研鑽されていけば記録を更新するロボットが現れそうですね。

まとめ

4月にはChatGPT以外にも有名なAIのアップデートがありましたが、個人的にはAIロボットと自動運転車両の分野が急速に発達している印象を受けました。そしてそれは、AI産業革命の序章でもあると思います。

自動運転車両とAIロボットの技術力発展・普及は社会貢献に通じる分野です。この技術がAI開発でトップを走るアメリカと中国に牽引される形で波及することが、今後世界にどう影響を及ぼすのでしょうか?

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

コメント