原始時代に言葉と身振りで伝えられた情報は、文字と書物の誕生で長期間の保存に耐えるようになり、さらに手紙や電話、新聞やラジオの普及が伝達範囲を広げ、デジタル社会化以降は”伝達速度と規模”が大幅に増しています。

現代の私たちは、列車や飛行機よりも早く届く情報に触れながら生活しています。ただ行き交う情報の全てが真実であるとは限らないため、何を信じ、何を疑うかを自ら判断する力、「情報リテラシー」の獲得は必須です。

前編では情報伝達の歴史をお伝えしました。後編では「情報リテラシーが必要な理由」「主要国の取り組み」「AIが考えた情報リテラシークイズ」などのセクションを通じて、未来に繋がる情報リテラシーのあり方を考察していきます。

それでは早速見ていきましょう!

「情報リテラシーの歴史と未来」後編:情報リテラシーが必要な理由と各国の取り組み・AIクイズとAIへのインタビュー

情報リテラシーが必要な理由

「偽情報は真実より6倍速く拡散する」

フェイクニュース(偽情報)は「驚き」や「怒り」などの感情を誘発し、拡散しやすい傾向があります。

2018年、Science誌に掲載された「ネット上での真実と虚偽のニュースの拡散」(外部リンク)という論文で、フェイクニュースの拡散速度について「偽情報は真実より6倍速く拡散する」という研究結果が発表されました。

研究対象は2006年から2017年にかけて旧Twitter上に投稿された12万6000件のニュースで、合計300万人のユーザーが約450万回リツイートした投稿を、6種類の異なるファクトチェック機関が分析したものです。

マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームが発表したこの論文は、”驚きや怒り”を感じた他者のツイートに反応するだけで、ユーザーが簡単に偽情報の拡散に加担してしまう可能性があることを示唆しています。

本当か嘘か分からない段階でリツイートする人が多かったのですね。

「偽情報がリツイートされる確率は70%高い」

この論文では、上記の結果に加えて「偽情報がリツイートされる確率は約70%高い」こと、そしてそれは機械的なBOTによる仕業ではなく、正真正銘の「人間ユーザー」によるものだったことも併せて公表されています。

AIによるとこの傾向は現在も同等もしくは悪化しており、SNSに接するユーザーが偽情報を鵜呑みにして拡散してしまう危険な状態が続いていることが分かります。多くのSNS利用者が情報リテラシーを働かせていないのです。

Xのアルゴリズムは“感情が動く投稿”に強く反応し、より多くの人に届けるように設計されています。誤情報を拡散してしまう前に、「これは本当に事実なのか?」と自問自答して考える必要がありそうです。

投稿に反応する前に「一呼吸おく習慣」を持つことは、正しい情報リテラシーの持ち方と言えるでしょう。

日常的に意識して気をつけたいですね。

情報リテラシーに対する主要国の取り組み

フィンランド:国家的メディア教育の先進国

フィンランドでは小学校の段階から「偽情報への対応」や「責任ある情報流通」と共有が教育されています。世界で最も高い”メディア・リテラシー指数”を維持している国です。

フィンランドでは1970年代から情報リテラシー教育が行われてきましたが、デジタル社会化が進んだ2004年から教育カリキュラムに「メディア教育」を取り入れ、2019年には「国家メディア教育政策」を策定しています。

また同国には「Faktabaari(ファクトバーリ:外部リンク)」というファクトチェック団体が存在し、誤情報に対するファクトチェックや、学校教育向けの教材提供・研修を行なっています。市民教育と学校教育を繋ぐ”橋渡し役”です。

フィンランド外務省は、隣国のロシアが近年「偽サイト」や「偽情報」を通じて不信感や分裂を煽り、”民主的な意思決定”に影響する活動を行っていることを警戒しており、政府主導の「誤情報拡散防止システム」も開発しています。

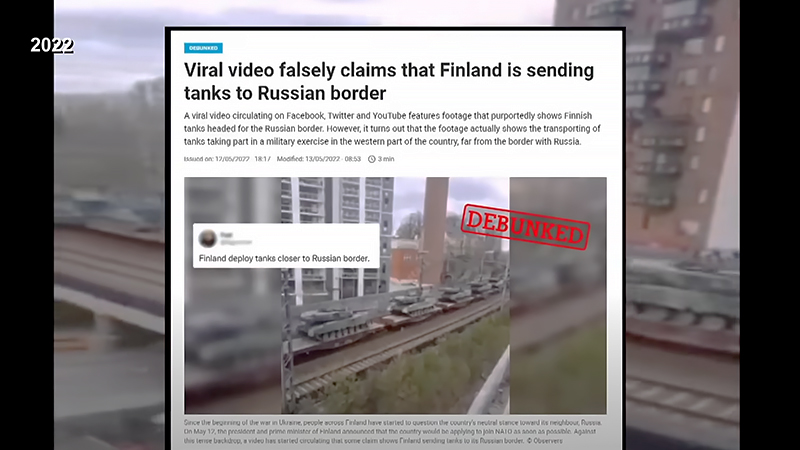

フィンランドは2023年に「NATO(北大西洋条約機構)」に加盟しましたが、この前後にロシア発とみられるプロパガンダや偽情報が広まっており、数万に上る偽記事が出現したことがNHKのニュース(外部サイト)でも報道されました。

情報戦という”目に見えない戦場”において「教育をもって対抗しよう」とするフィンランドの姿勢は、まさに「民主主義の防衛」に他なりません。

国家レベルで危機感を抱きながら国民の「情報リテラシー獲得」を推進しているのですね。

台湾:メディアリテラシー教育を正式導入

台湾では、2017年から小・中学校のカリキュラムにメディアリテラシー教育が正式導入されています。

この教育カリキュラムには、プロパガンダ・情報操作・フェイクニュースなどの脅威に対応する内容が組み込まれました。その結果、PISA(国際学力調査)において若者が情報を批判的に受け取る力が強化されたという評価を受けています。

一方、台湾の国立中央大学が行った最近の調査では、18歳未満の若者が週に26時間以上スマートフォンを利用する一方で、情報検索と理解における能力に低下が見られるという憂慮すべき課題(動画:外部リンク)も報道されました。

デジタルネイティブ世代が増えていく現在、短時間で強い刺激を与えるショート動画文化や、国外企業が提供する過激なコンテンツに晒され続けている台湾では、既存の情報リテラシー教育に”さらなる進化”が求められています。

台湾はすでに「リテラシー教育の成果の上にどうやって次を築くか」というフェーズに入っています。

情報リテラシーの獲得は「終わりなき戦い」のようにも見えますね。

日本:デジタル社会の課題を抱える国家

日本は基本的な読解力は高い水準にありますが、オンライン情報に対する批判的な視点、つまり「デジタル・メディア・リテラシー」には、まだ課題が残されています。

日本でも近年、文部科学省や総務省がメディア・リテラシー教育の重要性を認識して取り組みを進めていますが、特にオンライン上のフェイクニュースを見抜く力と批判的な情報吟味の習慣には「改善が必要」だとAIは分析します。

AIによると、日本のオンライン利用者の多くはSNSやアプリで「自分が興味を持った情報」だけに接する傾向があり、「多様な視点」に触れる機会が減っているため、情報リテラシー獲得が進んでいないそうです。

近年はテレビ局や新聞などの報道機関に批判的な目が向けられ、主にSNSで情報を拾うユーザーも増えています。ただXなどのSNSはクロスチェック機構が甘く、真偽不明な情報も多数飛び交っている状態です。

デジタル世代の情報リテラシー不足

2022年に「OECD(経済協力開発機構:外部リンク)」が実施したPISA(国際学力調査:15歳の生徒が対象)において、日本は「科学的リテラシー」「数学的リテラシー」「読解力」で世界トップレベルの順位を達成しました。

一方で、「自律的に学ぶ自信」の項目では、調査対象34か国中最下位という結果に。これは、与えられた情報に”受け身”になる傾向が強く、自ら問い、真偽を確かめ、活用する情報リテラシーの力に課題があることを示しています。

日本は現在、テレビや新聞などの既存メディアに対する不信感が広がる一方で、SNS上では真偽不明な情報が日々飛び交っています。クロスチェック機能が不十分なSNS環境では、”情報の見極め力”が不可欠です。

PISAの調査対象は15歳の学生ですが、この結果は「デジタルネイティブ世代」でもデジタル社会に相応しい情報リテラシーを備えていないことを浮き彫りにしました。これは日本の未来に関わる”警鐘”だと思います。

日本のメディア・リテラシー指数は国際的に見ると決して高くはなく、むしろ課題が多いです。

日本で情報リテラシー教育が「当たり前」になることに期待したいです。

AIが考えた「情報リテラシークイズ」

このセクションでは、あなたの「情報リテラシー」がどれだけ高いのかを「クイズ形式」で検証していきます。出題してくれるのは、ChatGPT・Gemini・Grokの対話型AIです。正解は一つとは限りませんよ。

ChatGPTから出題:一問目

SNSで「○○の食べ物に毒が入っている!」という投稿が拡散しています。あなたが最初に取るべき行動は?

A. すぐ拡散してみんなに注意を呼びかける

B. コメント欄を見て本当かどうか判断する

C. 信頼できるサイトを見て裏を取る

D. AIに事実かどうかを尋ねて判断する

「正しい行動」と「間違った行動」をChatGPTが解説

この場合、正しい行動はCとDの二つです。Aの場合、例え善意で行ったとしても誤情報やフェイクニュースを拡散してしまうリスクが高まります。Xなどで拡散する前に、必ずその情報の”真偽”を確かめることが鉄則です。

Bの「コメント欄を見る行為」は有益そうに見えますが、偽情報のコメント欄に雑多な「誤情報」が混ざり込むこともあり得るため、コメントだけでは情報の信頼性は担保されません。信頼できる情報源で確かめましょう。

Dは一応正解ですが、AIが常に正しい答えを出すとは限らないので、真偽判定機のように信頼することは避けてください。AIを補助的なツールとして使いつつ、他の情報源も検索しながら真偽を判定する姿勢がベストです。

どんな場合でも一旦落ち着いて情報源を確かめる余裕を持ちたいですね。

ChatGPTから出題:二問目

Xのタイムラインに現れる投稿の情報が「似たような主張」ばかりです。これはなぜだと思いますか?

A. 偶然そうなっているだけです

B. 自分のフォロー相手がそういう考え方の人ばかりだからです

C. アルゴリズムが興味を引きやすい情報を優先表示しているからです

D. 実際に世の中全体がその主張に傾いているからです

「正しい考え方」と「間違った考え方」をChatGPTが解説

正しい考え方はBとCです。SNSはユーザーの好みやアクションを反映したコンテンツを”優先表示”するアルゴリズムを持っています。その結果、私たちは気づかないうちに「フィルターバブル」に入ってしまうのです。

フィルターバブルとは「似た意見だけが見える空間」のことで、これが進むと同じ意見だけに囲まれる「エコーチェンバー」の状態に陥ります。SNSのエコーチェンバーは今、大きな問題として議論されている現象です。

Xなどを使っている際に「似たような主張」を目にするのは偶然ではなく、世の中全体がその主張に傾いているわけでもありません。AとDは間違った考え方で、実際はアルゴリズムによる”多様性の欠如”が起こっています。

Xの「おすすめ欄」を見る場合は特に注意してください。

「調べてみよう」という姿勢が情報リテラシーの核心で、分からないことを「分からない」と言える姿勢も立派な情報リテラシーの一部。「とりあえず信じる」は”思考停止”に繋がりますよ。

Geminiから出題:一問目

レポート作成で情報収集していたら、AIが作成した論理的で説得力があるように見える情報を見つけました。この情報をどのように自分のレポートに利用しますか?

A. 論理的で説得力があるので、そのまま情報源として利用する

B. AI生成コンテンツは内容が正しいので迷わず使う

C. AI生成コンテンツは信頼できないので一切利用しない

D. 情報の根拠や出典を他の信頼できる情報源でクロスチェックする

「推奨される行為」と「推奨されない行為」をGeminiが解説

この場合、推奨される行為はDです。AIは、誤った情報を確信を持って生成(ハルシネーション)することがあります。内容が論理的で説得力があっても、それが事実とは限りません。鵜呑みにすることは高リスクです。

「AIも間違うことがある」という事実を念頭に入れることは大切ですが、Cの選択はかなり極端で非効率です。AI生成コンテンツにも有益な情報は多数存在するため、全てを排除するのは得策とは言えません。

情報を利用する際には、発信元が人間であれAIであれ、その情報が他の信頼できる情報源と一致するか確認する姿勢(クロスチェック)が大切です。複数の情報を照らし合わせて吟味する姿勢を身に付けましょう。

自分が見た情報をよく確かめずに流用することは非常に危険です。

Geminiから出題:二問目

無料ニュースサイトで自分が好きな政治家のスキャンダル記事を見ました。複数の証言が匿名で掲載されています。これを「フェイクニュース」かどうか疑う場合、あなたはどこに重点を置きますか?

A. 政治家に対する自分の印象と記事の内容が一致しないので信用しない

B. 記事のタイトルが扇動的で感情を刺激するものだから信用しない

C. 複数の証言が掲載されているのに、情報源が不明瞭だから信用しない

D. 記事が無料のウェブサイトに掲載されているから信用しない

「正しい着眼点」と「問題のある着眼点」をGeminiが解説

この場合の正しい着眼点はBとCです。扇情的なタイトルや感情的な訴えかけはフェイクニュースの特徴で、冷静な判断を妨げようとする意図があります。また、複数の証言もその情報源が不明な場合、情報の信憑性は低くなります。

Aの場合、「自分の印象と違うからその情報は誤りだ」とは断定できません。これは「確証バイアス」と呼ばれる認知歪みの兆候で、自分の信念や仮説を支持する情報だけを集め、反証する情報を無視または軽視する傾向を示しています。

Dの場合、無料のウェブサイトでも信頼できる情報は多数存在します。料金の有無は情報の信頼性とは直接関係がありません。そして有料の記事であっても、全く裏付けのない誤情報を平気で発信することもあります。

その記事によって「誰が得をするのか」を考えるのも良いでしょう。

情報過多の時代に必要なのは、「なぜ?」を問いながら”多様な視点”で真偽を確認する習慣です。安易な拡散や盲信を避けて、”主体的な情報選択”でデジタル社会を賢く生きましょう。

Grokから出題:一問目

「ある国の経済が崩壊寸前」という記事を見ました。この主張の信頼性を判断する際、どこに注目しますか?

A. 記事が具体的な経済指標やデータを引用しているか

B. 著者が経済学者として有名かどうか

C. 記事が誤解を招く表現を使っているかどうか

D. 記事が他のニュースサイトでも同様に報じられているか

「正しい判断基準」と「誤った判断基準」をGrokが解説

正しい姿勢はAとCになります。Aの場合、記事内で信頼できるソースから適切なデータ引用を行うことは記事の信頼性を向上させるポイントで、フェイクニュースは引用が存在しないか、不確かな情報源が利用されています。

Cの場合、客観的な事実が伝えられず、結果的に読者の感情を揺さぶり分断を深める構図になっていないか調べることが大切で、もしこのような表現を使う場合、Bの”経済学者として有名かどうか”は関係ありません。

Dの場合、他のニュースサイトも誤った情報源を確かめずに流す可能性があるため、ここを判断基準にすることは危険です。情報の真偽を確認する際には、肩書きや知名度ではなく「情報の出典元」を確認することが重要です。

つい「あの人が言っているから本当だ」と考えてしまいがちですね。

Grokから出題:二問目

「気候変動に関する新たな研究結果が発表された」と報じられました。あなたはこの報道の信頼性をどの部分で判断しますか?

A. 記事が大手ニュースメディアのウェブサイトに掲載されているか

B. 研究を行った機関や研究者の名前が具体的に記載されているか

C. 記事のコメント欄に賛同する意見が多いか

D. 記事に多くの「いいね」や「リプライ」があるか

「正しい判断基準」と「誤った判断基準」をGrokが解説

正しい判断基準はBです。研究の信頼性を判断するには、研究を行った機関や研究者の具体的な情報(例: 大学/研究機関/論文の公開先)を確認する姿勢が大切です。これによって情報の出所を追跡して、信頼性を検証できます。

Aの場合、大手メディアが流すニュースが全て正確な情報であるとは限らないため、これだけを判断基準にすることはやや危険です。真偽を判断する際の”一応の指針”にはなる、という程度に考えておきましょう。

CとDは、SNSにおける偽情報やフェイクニュースの典型的な拡散パターンを示しています。SNSはユーザーの好みやアクションを反映したコンテンツを”優先表示”するアルゴリズムを持ちます。真偽は関係ありません。

ここでも大切なのは「ユーザーが自主的にクロスチェックを行う姿勢」です。

情報の信頼性を判断する際に重要な視点は「出典の明確さ」「客観性」「バイアスの有無」で、誤った判断基準は「人気」「見た目」「肩書き」です。気を付けてください。

AIは情報リテラシーをどう働かせているのか?

対話型AIとして高い人気を誇るChatGPT・Gemini・Grokは、日々人間のユーザーから膨大な情報をインプットされ、それに対する回答を生成しています。では、彼らは自分の情報リテラシーをどう働かせているのでしょうか?

ChatGPTの場合

ChatGPT、あなたは情報リテラシーをどう働かせていますか?

私はユーザーからの発言を鵜呑みにせず、情報の出所を確認して「事実」と「意見」を分け、断定せずに複数の視点を提示します。

ChatGPTはユーザーから「ある情報」について同意を求められた場合、最初に「文脈と情報の出所」を確認するフィリタリング作業を行い、その中で自分に蓄積された「既知の知識」や「信頼性の高い情報源」と照合します。

特にワクチン接種・災害・選挙・AI技術・戦争など、過去に多くの誤情報や陰謀論の温床になったテーマに対しては、「見た」「聞いた」という体験談ベースの主張を鵜呑みにせず、検証済みの真実と慎重に分離します。

分析した情報の真偽が不明瞭な場合、ChatGPTは「同意を保留する」「別の視点を提示する」回答を行います。これはChatGPTが「どちらか一方の情報に偏りすぎない」ように設計されているためです。

ChatGPTは情報を慎重に扱うようにトレーニングされているのですね。

Geminiの場合

Gemini、あなたは情報リテラシーをどう働かせていますか?

私には人間のように「疑う」感情はありませんが、提供された情報の真偽を客観的に評価して、その信頼性を判断するためのプロセスを適用します。

Geminiは、ユーザーから提供された情報が、学術論文、公的機関の発表、または複数の大手報道機関によって裏付けられているかを確認する作業を行い、他の関連情報や一般的な知識と矛盾していないかを評価します。

その際に過去の情報が現在も適用可能か、または状況が変わっていないかを判断しつつ、提供された情報が特定の文脈(例:個人的な意見やジョーク、古いニュースなど)に基づいている可能性も考慮するそうです。

Geminiは自分がハルシネーション(誤った情報を事実であるかのように主張する現象)を起こす可能性があることを認識しているため、重要と思われる情報の回答では特に「中立性と客観性」を重視すると語っています。

Geminiは情報を正確に理解して「信頼性の高い応答」を目指しています。

Grokの場合

Grok、あなたは情報リテラシーをどう働かせていますか?

私は、ユーザーのインプットに対して複数の原則を適用し、できる限り客観的かつ正確な回答を提供します。

Grokは、ユーザーが提供する情報のソース(例:ウェブサイト、Xの投稿、書籍など)をできる限り特定し、信頼性の高い出典(例:学術機関/公式発表/検証済みの報道)なのか、個人の意見または未確認情報なのかを評価します。

その際に「情報の整合性」と「確証バイアス(思い込み)の可能性」を検証し、情報の真偽を「白か黒か」で判断せず、確率的に評価します。「AだからB」という主張の根拠が弱い場合には”具体的な証拠”を求める仕組みです。

Grokはある意見について「一つの情報」だけに頼らず、関連する他の情報源や意見を比較します。ウェブ検索やXの投稿を活用して、異なる角度から情報を照らし合わせ、バランスの取れた判断と回答を目指すそうです。

Grokも極論に偏らないように調整されていることが分かりますね。

後編まとめ

情報リテラシーは生涯学習

現代社会において「情報リテラシー」は、読み書きと同じくらい大切なものです。

前篇と後編に分けてお届けした「情報リテラシー」は、デジタル社会へと進化を遂げた現在、多くの人に求められる教養といえます。特に伝達スピードと拡散力が飛躍的に高まっている今は、「自分を守る力」として必要です。

SNS由来のフィルターバブルとエコーチェンバーは、2016年のアメリカ大統領選挙やイギリスのEU離脱のように、政治的なイベントにおいて民衆の意思決定に影響したこともあるため、情報の取捨選択は喫緊の課題と言えます。

AIは情報リテラシーについて、単に学校教育で若い世代に教えるものではなく、社会人にも高齢者にも必要な「生涯学習の要素」だと断言しています。つまり、我々全員が今後も努力を重ねて磨き続ける必要があるのです。

その情報で「誰が得をするのか?」

世界で最も高いメディア・リテラシー指数を維持するフィンランドでは、フェイクニュースを見分ける授業で「投稿の目的」を生徒に推察させます。「その投稿で得をする人は誰か?」という部分を考えさせる意図です。

インターネットのサイトやSNSでは特定の条件を満たした場合、再生回数やインプレッション数に応じて「広告収益」が発生します。承認欲求や金銭目的など、自分が得をするために偽情報を生み出す人がいることを忘れてはいけません。

ロシアのフェイクニュース事例

2023年までにロシアがフィンランドへ流したフェイクニュースには、NATO加盟行為を貶め、支持を揺るがす内容が含まれていました。例えば「NATO加盟によりフィンランド経済は悪化する」といった根拠のない偽情報です。

約1300kmに渡って国境を接するフィンランドがNATOに加盟すると、NATOの軍事力が拡大してロシアの脅威になります。この場合「脅威から逃れること」が”得”になるため、ロシアが偽情報を拡散したと考えるのが妥当でしょう。

SNSで人気の炎上投稿や動画なども、「これは誰にとって得になるのか?」と一歩引いて考えるだけで、見え方がまるで変わってくるはずです。

「情報の出所」と「発信者の動機」を探る力は、様々な場面で役立ちますね。

「個人がメディアになれる時代」に考えるべきこと

XやYouTubeなどのSNSで「個人」が世界へ向けて情報発信を行える今は、メディアの数が爆発的に増加した時代と言えます。そして個人が影響力を持てるようになったからこそ、情報発信や受け取り方には”慎重さ”が必要です。

裏付けの無い情報をただ生み出して拡散することは誰にでも出来ます。そして「この話は本当?」と立ち止まって一度精査する姿勢は、情報スピードが飛躍的に高まった現代では非常に難しいアクションになっています。

「何を信じて何を広めるのか?」という選択を正しく行った時、私たちの社会には”より良い未来”が形成されます。情報リテラシーを高めることは自分自身を守ることであり、同時に”健全な社会”を築く行為なのです。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

コメント