2100年のスマートシティはどうなっていると思いますか?

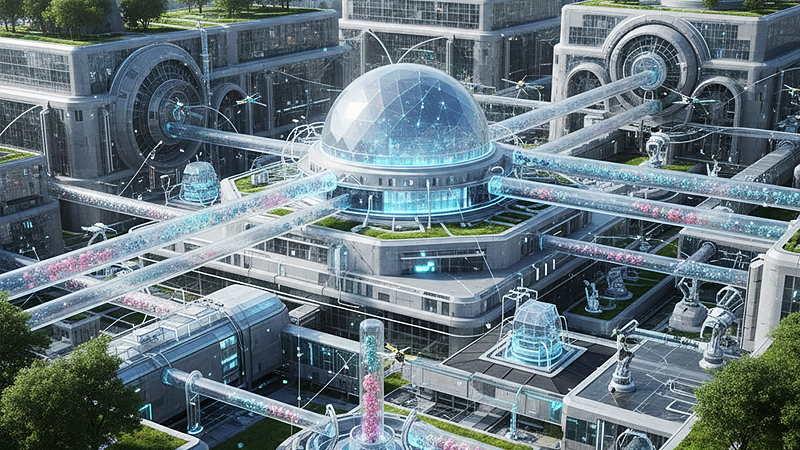

2100年のスマートシティは、次世代の移動手段、AIロボット、ナノテクノロジーやバイオテクノロジー、クリーンエネルギーなどの技術が融合した都市になるでしょう。

前回の記事では、現在世界の国と地域で行われているスマートシティの実験・検証事例をご紹介し、AIと一緒に未来都市の実現と発展に向けた人間の取り組みと課題を考えてきました。今回は三部作の最終回「未来編」です。

未来予測が得意なAIに「2100年のスマートシティ」を想像してもらいながら、そこで展開するかもしれない技術進化を分野別に取り上げ、元となる現代の技術や実現への課題についても考察していきます。

それでは早速見ていきましょう!

第三部「スマートシティの未来」:AIが予測する2100年のスマートシティを考察

2100年のスマートシティ:交通・移動面のAI未来予測

公共交通機関の進化|ロボタクシーとドローンタクシー

2100年のスマートシティでは、公共交通機関として「ロボタクシー」や「ドローンタクシー」が主流となっており、交通事故はほぼゼロになるでしょう。

AIの回答は、開発が加速しているAI自動運転技術を搭載したロボタクシーや、新世代の移動手段「ドローンタクシー」の開発状況などを投影したもので、それらを推し進めていった未来予測です。

現在ロボタクシー分野でトップを走っているのはアメリカの企業Waymo(外部リンク)で、中国を拠点とする企業Pony.ai(外部リンク)は、ロボタクシーと自動運転バスの両方で成果を上げています。

ドローンタクシーの実現に向けた取り組み

現在、トヨタとJoby Aviation(外部リンク)は「eVTOL(電動垂直離着陸機)」を共同で開発しています。Jobyの愛称で知られるこのeVTOLは最大時速300キロで、飛行中の騒音が極めて低い点が特徴です。

トヨタの公式サイト(外部リンク)では、主に都市エリアで通勤・出張・旅行などのオンデマンド利用が見込まれる「空飛ぶタクシー市場」に、eVTOLでJoby Aviationと共に参加することが発表されています。

最新技術が公共交通機関の未来を変えていきそうです。

長距離移動手段の進化|ハイパーループと軌道級ロケット

2100年のスマートシティ間における長距離移動手段として、「ハイパーループ」と「軌道級ロケット」のハイブリッドシステムが最もあり得そうだと私は思います。

ハイパーループ

「ハイパーループ」は、低圧のチューブ内で専用カプセルを高速移動させる交通システムの名称で、2013年にイーロン・マスク氏が提唱し、オープンソースとしてコンセプトが公開されている次世代型の長距離移動手段です。

2025年時点では技術的な課題も多く、議論も絶えないシステムですが、このハイパーループが安全性を確保しながら完成し、都市間の移動が高速化すれば、人類は「大きな転換点」を迎えるとAIは考えています。

軌道級ロケット

「軌道級ロケット」は、時速約28,000km(マッハ25前後)という驚異的な速さで、地球の曲面に沿った弾道飛行を実現します。地球の裏側まで30〜40分、東京ーロサンゼルス間を約20分程度で移動できる計算です。

SpaceXが現在開発中のStarship(外部リンク)は、再利用可能な軌道級ロケットとして開発されており、イーロン・マスク氏は有人飛行を見据えて地球間の超高速輸送を実用化するビジョンを描いています。

AIは軌道級ロケットを「人類の移動概念を再定義する未来のカギ」と考えます。この飛行技術が実用レベルで完成すれば、人類が積み上げてきた長距離移動手段の歴史は大きく飛躍するでしょう。

この未来予測の課題

ハイパーチューブと軌道級ロケットの開発・普及に立ちはだかる壁は「時間とコスト」です。また地球規模の長距離移動を実現する場合、インフラ整備と法整備、騒音問題への対処も課題となります。

現時点で開発初期段階にあるこれらの次世代型長距離移動手段を、今後どのように継続開発していくか、そして多くの人が気軽に利用できる設備に発展させられるかが、実現のキーポイントになるでしょう。

海外へ「日帰り感覚」で旅行できる時代は来るのでしょうか?

2100年のスマートシティ:AIロボットの未来予測

AGIロボットの誕生

AGIとは、”人類と同等の知性を持つAI”の名称で、AIはこの高度な頭脳を持つロボットが家庭向けモデルとして普及している未来像を描きます。AGIの詳細については、当サイトにある該当記事をご参照ください。

汎用型として高度なレベルに洗練されたAGIロボットが、個々の人間に寄り添った状態で共に日常的な行動や会話をスムーズにこなしていく未来。それがAIが考える”2100年のスマートシティの光景”です。

AGIロボットがスマートシティのインフラと連携しながら家族として振る舞い、人間の生活を最適化していくだろう、というのが私の未来予測です。

SF映画のような世界がやって来るかもしれませんね。

この未来予測の裏側にある現代の技術

この未来予測は、すでに存在する技術の延長線上にあります。1X TechnologiesのNEOなどの家庭用AIロボットが、AI研究の進化でAGIロボットに進化するのは”自然な流れ”だ、というのがAIの考えです。

AIロボットについては当サイトの別記事に詳しいですが、最初は工業生産ラインの単純作業から普及を始め、やがて職場や一般家庭へと普及していくことが予測されます。今後が非常に楽しみな最新技術です。

実現に向けた課題:プライバシーと倫理面の整備

家族のプライベートに入り込むAIロボットには、プライバシーの保護が重視されます。家族のデータを絶対に外部へ漏らさない設計思想に加え、”倫理面”における徹底的な教育姿勢も必須となるでしょう。

AIはまた、未来のAIロボットは次世代バッテリーやワイヤレス給電で「数ヶ月充電不要」になるだろうと予測しましたが、現在ここまで効率的な電力供給手段は存在しないため、開発の進捗が待たれます。

加速するAIロボット開発競争の未来が気になりますね。

2100年のスマートシティ:経済と都市間ネットワークの未来予測

先進的な「AIシティクラウド」構想

未来のスマートシティには従来の資本主義を超えた経済が生まれ、AIが”資源の最適分配”を行いながら、知識・資源・技術を人々が共有する「AIシティクラウド」が誕生しているだろうとAIは考えます。

さらに、ある都市で大規模な自然災害が発生した際、AIが災害復旧計画を瞬時に立案して、ドローンやAIロボットに救援物資を届けさせるなど、シティクラウド構造の強みを活かした援助も可能になるそうです。

AIの未来予測は、資本主義の根幹である「私的所有と利潤追求」に代わる「協働と共有」を基盤とする社会経済システムへの道筋を示しており、そこに『明日の田園都市』との共通項を見出せます。

この未来を実現するためには、今の社会で当たり前とされている”競争”を”協力”へ、”所有”を”共有”へ変化させる必要があります。一夜にして成し得るものではありません。

「住民の利便性を向上させる」というスマートシティの定義にも当てはまる未来像ですね。

2100年のスマートシティ:環境面の未来予測

垂直農法(バーティカル・ファーミング)と食料自給の実現

AIが考える2100年のビル群には、AI管理の「垂直農法 (外部リンク)」が組み込まれ、そこで食料の地産地消が実現します。スマートシティが生活に必要な食料を供給する”農場”も内包するという未来予測です。

AIは、未来の世界では遺伝子編集技術(CRISPRなど)が劇的に発達しており、「都市環境に最適化された作物」が栽培され、人類は食料危機から脱しているだろうと予測します。

かつてエベネザー・ハワード氏は、自著の『明日の田園都市』内で「都市部と農場が一体化した都市構想」を提示しましたが、この未来像にもハワード氏の構想との共通項があります。

これはハワード氏が夢見た「都市と農場の統合」を”空間利用と先端技術”で超え、食料自給・環境浄化・コミュニティの強化を実現する未来像です。

スマートシティの過去と未来が繋がったような気がします。

この未来像の背景にある農業技術と課題

垂直農法は、作物を垂直に何層にも積み重ねて栽培する技術で、従来の水平農法に比べて土地の利用効率が大幅に向上します。消費地近くで生産できるため、輸送に伴うCO2排出とコストを削減できる点も魅力です。

また垂直農法は、世界的な問題となっている気候変動に対しても効果的な手段です。現時点では栽培できる品種が限られる点とコストが課題ですが、研究の進展によって様々な作物を生み出せる可能性はあります。

現代の農場が抱えている問題、そして環境問題の解決策として、垂直農法と食料の自給は有望な解決策になり得ると私は考えます。

食糧危機がスマートシティによって解決される未来が楽しみです。

「廃棄物ゼロ社会」への進化

未来のスマートシティは「廃棄物ゼロ」になるとGrokは予測します。都市を管理するAIがリサイクルプロセスを最適化しつつ、3Dプリンター等で廃棄物を「新たな資源」に変換していくそうです。

AIが描く未来では、プラスチックや金属は分子レベルで再利用され、廃棄物処理問題を回避します。ただし実現するためには、核融合エネルギーや量子化学分野の”大幅な進化”が必要になります。

廃棄物が汚染物質ではなく「資源」として扱われる未来が非常に楽しみです。

脱炭素とカーボンニュートラルの先へ

CO2(二酸化炭素)排出をなくして環境改善に挑む取り組みを「脱炭素」、温室効果ガスの排出量と吸収量を拮抗させ、実質ゼロの数字を目指す企業や政府機関の取り組みを「カーボンニュートラル」と呼びます。

2100年のスマートシティでは、ナノテクノロジーやバイオエンジニアリングを活用した空気浄化タワーや植物型ロボットがCO2を吸収し、酸素を生成して環境を保全するだろうとAIは予測しました。

これらのテクノロジーによって吸収・分解されたCO2や炭素は、垂直農法の肥料や建築材料などに再利用され、「廃棄物ゼロ」を実現する仕組みで、分子レベルの廃棄物再利用が”CO2を資源化する”未来予測です。

実現に向けた課題

プラスチックや金属を”分子レベル”で分解するためには、高度な触媒やエネルギーが必要です。核融合エネルギーや量子化学が進化し、ナノテクノロジーで分子を精密に操作できる技術革新も求められるでしょう。

プラスチックや金属を分子レベルで再利用する技術が2100年に定着すれば、”廃棄物による汚染問題”はほぼ解決することが可能になります。

人類と地球を救う新技術の発展に期待したいですね。

第三部まとめ

スマートシティを進化させるために

今から127年前の1898年、イギリスの社会改良家エベネザー・ハワード氏は、「都市と自然が調和する都市計画」を一冊の本に記します。後に『明日の田園都市』として知られるこの構想は、スマートシティの原型と言えるものです。

それから一世紀以上が経ち、世界の主要都市ではスマートシティ計画が実験的に進展し、特に近年、AIの普及によってその定義も大きく変貌を遂げました。技術革新がもたらす新たな開発次元への期待も高まっています。

今回の未来予測を通じて、深刻な環境問題を高度なテクノロジーで解決する道筋も見えてきました。2100年、次世代の人々が自然やAIと共生しながら、環境に優しいスマートシティで暮らす姿を垣間見た気がします。

未来がどうなるのか、それは人間にもAIにも予想できないことです。ただし「理想の未来」を思い描きながら、それを実現するために「何が必要なのか」を考えることには大きな意味があるはずです。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

コメント