現代の職人について一緒に調べていきましょう。

職人の地位が比較的高い水準で残り、その技術や製品が消費者や社会に受け入れられている国としては、特にヨーロッパ諸国が参考になるでしょう。

前回の記事では過去の歴史を振り返り、”職人”の概念が芽生え、職業として確立しながら発展していく様子をお伝えしました。ただし、18〜19世紀に起こった産業革命以降、機械化によって職人の立場は大きく揺らいでいます。

今回は”現代編”と題し、ヨーロッパにおける職人の現在、そして技術伝承への取り組みをご紹介しながら、「今を生きる職人」についてAIと一緒に考察していきます。どうぞ最後までお楽しみください。

それでは早速見ていきましょう!

第二部「職人」の現在:ヨーロッパ諸国の職人と技術の伝承に向けた取り組みをAIと一緒に考察

イギリス職人の現在と技術伝承への取り組み

現代の職人ギルド「The Guild Of Master Craftsmen」

イギリスの著名な民間団体「The Guild Of Master Craftsmen」は、各分野の優れた職人を擁する「現代版職人ギルド」で、過去に存在した閉鎖的な職人ギルドの体質とは異なる”開かれた入会システム”を持つ団体です。

ギルドの入会希望者は「マスタークラフツマン」という資格を得るために徹底した審査を受け、会員の資格が認められた後も、その資格を維持するために”ギルドの目的と目標を遵守する”姿勢が求められます。

これは、ギルドを利用する一般消費者に対して「確実で誠実な仕事をする職人」を紹介するための仕組みで、この厳格な規定が存在することによって、所属会員は”信頼できる職人”として活動できるのです。

家具職人、室内装飾職人、鍛冶屋、屋根葺き職人、石工といった伝統的な職人も所属する同ギルドは、関連サイトで地元の職人会員を紹介するインターネットサービスも展開中で、デジタル社会にも順応しています。

このギルド最大の功績は、産業革命以降の大量生産と情報過多の時代において、職人技に不可欠な信頼と品質を”市場に対して保証する”メカニズムを確立した点にあります。

腕に自信を持つ熟練の職人が輝ける組織ですね。

伝統工芸技術の存続に取り組む「Heritage Crafts」

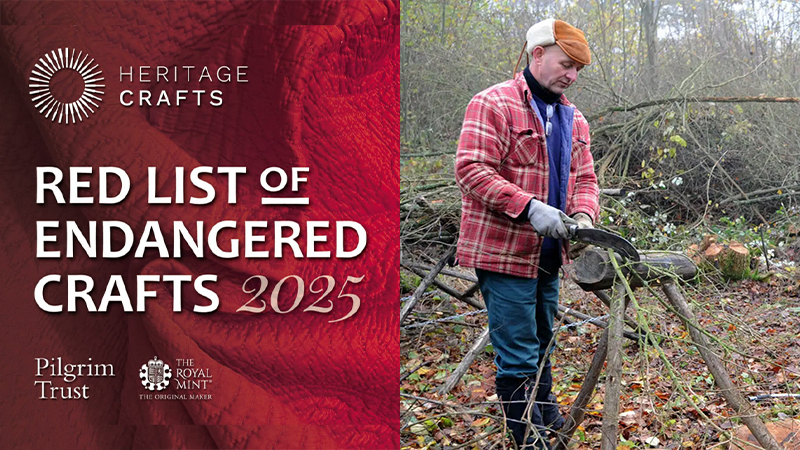

「Heritage Crafts」(外部サイト)は、イギリスに伝わる「伝統工芸技術」を無形文化遺産として守り、次世代へ継承するための活動を行っている組織で、ユネスコに認定されている非営利団体(NGO)です。

チャールズ3世国王陛下を後援者に持つ同団体は、最大4,000ポンド(約79万円)の奨学金付与や、「絶滅危惧工芸基金」を通じた助成金の交付、イベント活動等を行いながら、次世代を担う人材の育成に力を入れています。

絶滅危惧工芸品レッドリスト

同団体最大の功績と呼べるのは、消滅の危機に瀕している伝統工芸技術を調査してまとめた「絶滅危惧工芸品レッドリスト」の作成で、これによって”現在イギリスで失われつつある伝統工芸技術”が視覚化されました。

この調査は、900を超える組織と個人への直接連絡形式で行われ、工芸品の歴史や技法、熟練職人や研修生の存在、エネルギー危機の影響など、工芸品存続に影響を与える継続的な問題を4段階のレベルで分類しています。

「直ちに援助を行って保存に取り組むべき伝統工芸技法は何か」という部分が可視化されたことによって、団体の行動指針にも説得力が生まれ、国民全体に危機感を抱かせることに成功したと言えるでしょう。

前述の職人ギルド「The Guild Of Master Craftsmen」は、この「Heritage Crafts」と協力関係にあります。ギルド会員がHeritage Craftsにも所属し、伝統保存活動に参加することを奨励する内容です。

Heritage Craftsは、イギリスの職人技を「未来への遺産」として次世代に手渡す最も重要な団体として今後も機能していくと考えられます。

団体の活動が実って「絶滅から復活を遂げた伝統工芸」もあります。

職人技の価値観に影響を与えた「アーツ・アンド・クラフツ運動」

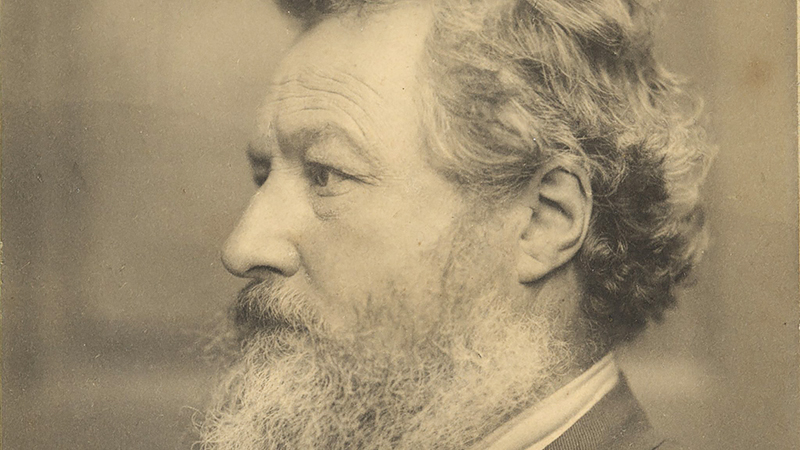

19世紀末から20世紀初頭にかけてイギリスで巻き起こった「アーツ・アンド・クラフツ運動」は、産業革命の機械大量生産を否定し、国民に対して”職人に対する深い敬意”と”高品質な手仕事への価値観”を再提示しました。

運動の中心人物ウィリアム・モリスは、かつて中世の職人がデザインから制作までを一貫して行い、自らの仕事に誇りを持っていた時代を理想とし、製作工程そのものに”喜びと精神的な充足”があるべきだと訴えます。

またモリスは美術と伝統工芸の垣根を取り払い、「日用品こそ美しくあるべき」という哲学を打ち立てます。職人の手仕事が「豊かな生活を実現する芸術的活動」になることを国民に強く印象付けたのです。

モリスは粗悪な大量生産品ではなく、本物の素材と熟練技術を用いた製品こそが社会基準であるべきと考え、中世以来の技術が途絶えるのは単なる経済的損失ではなく、”国家的な文化の損失である”と信じていました。

この運動は現代を生きるイギリス国民にも深い影響を及ぼしており、モリスの構想は「The Guild Of Master Craftsmen」と「Heritage Crafts」の理念にも着実に受け継がれています。

アーツ・アンド・クラフツ運動は、イギリス国民の心に「手仕事が持つ精神的な豊かさ」と「品質への美意識」を深く根付かせ、現代職人文化の土壌を確立したと言えるでしょう。

高度な職人技が再認識されたことが「伝統の保護」に繋がったのですね。

最高峰の職人技伝承へ:サヴィル・ロウ

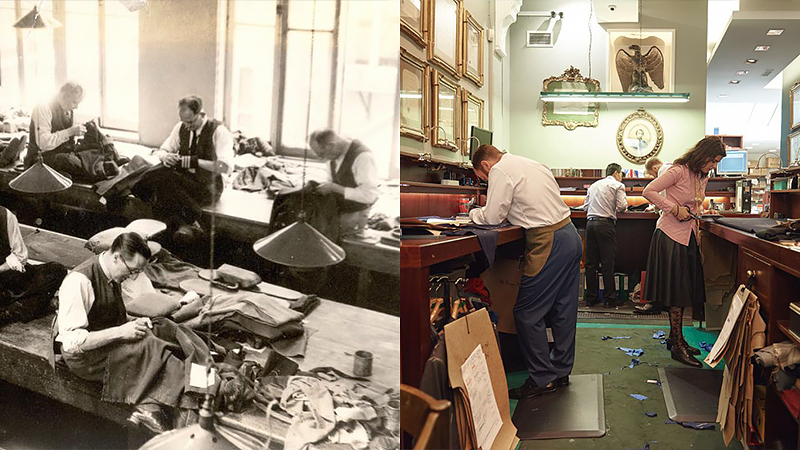

アーツ・アンド・クラフツ運動の思想でもある「至高の手業への礼賛」「反大量生産の姿勢」と呼応するのが、イギリス中心部のサヴィル・ロウ地区に店舗を構える老舗オーダーメイドテーラー(仕立て屋)の数々です。

顧客のビスポーク(Bespoke:注文)に応じた縫製仕事を特徴とする同地区店舗は、ウィンストン・チャーチル首相やチャールズ3世国王陛下、歌手のエルトン・ジョン氏など、名だたる著名人に愛されてきた歴史を持ちます。

顧客の身体を約30ヶ所採寸し、選ばれた特注の生地を裁断しながら仕立てるサヴィル・ロウ地区の高級スーツは、まさに職人の高度な手業の代名詞で、「全てが1点もの」という最高峰の紳士服です。

長い歴史の中で様々な出来事に遭遇しながらも、今日まで”究極のテーラー”という地位を保つ店が立ち並ぶサヴィル・ロウは、地区名が高級紳士服の代名詞にもなった「誇り高き職人街」と言えるでしょう。

オーダーに応じて”究極の一着”を生み出してくれるお店。本当に素晴らしいですね。

サヴィル・ロウ・ビスポーク協会

2004年には、サヴィル・ロウ独自のビスポーク基準を伝統として保護する必要性から「サヴィル・ロウ・ビスポーク協会」が設立され、コミュニティを構成する仕立て職人の育成と技の伝承に取り組んでいます。

協会は「ビスポーク仕立て屋を定義する基準」を厳格に定めており、最上位職”マスターカッター”は、加盟店に雇用されている全てのテーラーが行う作業を監督する義務を負うことになります。厳格な仕組みです。

加盟店は顧客に少なくとも2,000種類の生地の選択肢を提供しなければならず、同時に高度な縫製技術も求められます。また、「衣服はサヴィル・ロウから半径100ヤード(約91m)以内で仕立てる」という決まりもあります。

現在、協会は50人以上の新しい見習いをサヴィル・ロウに迎え入れ、熟練仕立て職人の卓越した技術を次世代へ継承していく取り組みを行っています。ビスポークの伝統はこれからも守られていくことでしょう。

イギリス職人の現在は、理論(アーツ・アンド・クラフツ)、市場倫理(ギルド)、文化遺産保護(ヘリテージ・クラフツ)、究極の実例(サヴィル・ロウ)という多角的な視点で考察できます。

イギリスには「クラフトマンシップ」を大切にする国民性がありますね。

ドイツ職人の現在と技術継承への取り組み

職人の国家資格「マイスター制度」

ドイツでは現在、国家資格の「マイスター制度」が職人の地位と名誉を保証しています。この制度は高度な職人技を学ぶこと、そして継承・存続させることを目的とした資格取得システムです。

ドイツのマイスター制度は、「徒弟(Ausbildung/Lehrling)」「職人(Geselle:ゲゼレ)」「親方(Meister:マイスター)」の三段階に分かれるキャリアパス方式で、ゲゼレとマイスターが国家資格に該当します。

筆記・実技・口述などに分かれる国家試験に合格すると、応募者は初めてプロの職人(ゲゼレ)として認められます。そして最終段階である”マイスター資格”に向けた実務経験を積む資格を獲得できるのです。

マイスターの試験では、経営・教育分野を必須とする四科目に挑みます。そして見事に合格した職人は、単なる技術の伝承者という地位だけではなく、後進を育成する”職人技伝承の担い手”という義務を負います。

この義務の履行は単なる善意ではなく、マイスター試験の「職業・労働教育学(科目IV)」として課され、マイスター制度の根幹を成しています。

ドイツでマイスターに認定される職種は全体で300種類以上に上りますが、そのうち53種類の職種(パン職人、自動車整備士、電気工など)は、原則としてマイスター資格がなければ独立開業できない仕組みです。

外国籍にも開かれるマイスター制度

マイスター制度への挑戦はドイツ国民だけに限ったものではありません。外国籍でも特定条件を満たせば資格の取得が可能で、現に日本人のマイスター資格保持者も複数存在します。

ドイツのマイスター制度は、中世の職人ギルドで見られた血縁や出身による制限を排除した「完全能力主義(メリトクラシー)」に基づきます。高度な職人技を維持し続けるための合理的なシステムと言えるでしょう。

マイスター制度の目的は「最高水準の技能維持と継承」です。それを実現する人物がドイツ人である必要はなく、最も優秀な人材(外国人を含む)が担えばよい、という考え方です。

自国の伝統と職人技を途絶えさせないことに重点を置いた制度ですね。

ドイツ版「絶滅危惧工芸品レッドリスト」

イギリスと同じく、ドイツでも絶滅の危機に瀕している伝統工芸分野が”現在進行形”で存在します。こうした状況を受け、Deutsche Manufakturenstrasse(外部リンク)の関連組織はレッドリストを作成しました。

2024年に初公開された同リストは英国版「絶滅危惧工芸品レッドリスト」に倣ったもので、500以上の団体と個人に直接連絡を取りながら集計を行い、4段階のレベルで”危機にある伝統工芸分野”を分類しています。

ドイツは現在、専門的な職人分野に就労する若者が年々不足しているという大きな問題を抱えているため、このように「絶滅の恐れがある伝統工芸技術」を可視化することには大きな意義があるはずです。

他国(イギリス)の取り組みを評価して自国でも実践する姿勢が素晴らしいです。

イタリア職人の現在と技術継承への取り組み

Scuola del Cuoio (スクオーラ・デル・クオイオ)の事例

イタリアにはドイツのような国家資格制度は存在しません。その代わり、私立の専門学校が職人(Artigiano:アルティジャーノ)を目指す人たちを支援する取り組みがあります。代表的な専門学校が「Scuola del Cuoio」です。

フィレンツェの革職人マルチェロ・ゴリ氏が義兄弟と修道院の協力を得て創設した同校の使命は、大戦後の戦争孤児に「生計を立てるための実用的な職業訓練」を行うことで、職人技伝承と社会貢献を同時に果たしていきます。

現在の同校は工房を一般公開しており、パートナー団体の「SCHOLA」と提携してワークショップや製作コースなどの授業を提供しつつ、自社製皮革製品の販売も行っています。精巧な手業を堪能できる製品群も魅力です。

同校を訪問し、製品を購入した著名人には俳優のポール・ニューマン、オードリー・ヘップバーン、ロバート・ダウニー・Jr.、ウィル・スミス、スティーブン・スピルバーグ監督などの名前が並び、各国の王室関係者にも愛用者がいます。

ゴリ家は2023年に「マルチェロ・ゴリ財団」を設立。恵まれない人々に革製品作りの技術とサービスを提供することを目的として、毎年6名の若き有望な人材を受け入れて教育しながら、職人の育成に取り組んでいます。

この一貫した技術指導と慈善の精神こそが、同校の指導者たちを単なる職人の教師ではなく、社会的な「マエストロ(師匠)」としてフィレンツェのコミュニティに定着させたのでしょう。

社会貢献と職人育成を両立していく理念が素晴らしいですね。

イタリア職人の最上位「マエストロ」

ドイツにおける職人の最上位マイスターに呼応するイタリア語は「マエストロ(Maestro)」です。この称号には卓越した技術力に加え、”指導者としての権威”と”社会的な信用”という意味合いも含まれています。

マエストロの称号取得には、長年の実務経験や熟練技術の取得、自分の師匠(マエストロ)からの認定や、私立学校の最高位修了など様々な方法があります。職人学校、地方組合、協会が”独自の認定基準”で与える称号です。

法的に整備されているドイツのマイスター制度とは異なり、マエストロの称号は師匠の目利きや個人の裁量に支えられており、その根幹にはイタリア国民が職人に対して抱く”愛情と美意識”があります。

職人芸術家とアール・ヌーヴォーの影響

ルネサンス期にダ・ヴィンチやミケランジェロなどの「職人芸術家」が登場し、既存の職人像を揺るがす流れが起こりました。その後イタリアにも波及したアール・ヌーヴォーは、国民に”生活の中の美”を再認識させます。

この流れは現代のイタリア職人にも受け継がれ、高度な技術に加えて製品に独自の解釈や芸術的感性を込めることを重視する「職人芸術家としての誇りとアイデンティティ」が広く形成されていくのです。

イタリアの職人技は美術(Arte)の延長線上にあり、靴職人やジェラート職人、そして革職人や仕立て職人も、単なる技術者ではなく「創造性(Creatività)を持つ職人芸術家」として尊敬される傾向があります。

「Made in Italy」の存続へ

「Made in Italy」という言葉は、卓越した技術を持つ職人やマエストロによって生み出された製品であることを象徴する意味合いで長く用いられてきました。グッチなど、イタリアを象徴するブランドの付加価値としても有名です。

現在イタリアに存在する職人工房の多くは家族経営で、家業として世代を超えて受け継がれることが多く、「伝統を大切にする」国民感情は極めて強いですが、一方で存続の危機を迎えている伝統工芸分野も存在します。

中世ギルドシステムの核の部分(家系での技術伝承)を色濃く残し、マエストロ認定が一律ではないイタリアは、「Made in Italy」の誇りと継承をどのように保つのか、という部分において現在危機に立たされていると言えるでしょう。

イタリア職人の伝統が継承されていくことに期待したいです。

フランス職人の現在と技術継承への取り組み

シャネルが目指すメティエ・ダールの継承:「le19M」の事例

「芸術的な手仕事」を意味するフランス語の「メティエ・ダール (Métiers d’Art)」は、単なる実用品ではなく、技術と芸術が融合した”文化財的な意味合い”を持つ高級工芸品と職人伝統技術の総称です。

1909年にココ(ガブリエル)・シャネルによって設立されたフランスのブランド「シャネル (Chanel)」は、2021年にパリ19区にある約25,500平方メートルの敷地に、自社の総合施設「le19M」(外部リンク)を建設しました。

同施設には刺繍、羽細工、金銀細工など、数世紀の歴史を持つ工房を含む11分野のメティエ・ダール工房が招聘され、約700人の職人と専門家が集う「職人コミュニティの本拠地」として存在感を発揮しています。

また、同施設にはワークショップや学校、誰もが利用可能なギャラリースペース等があり、職人技継承の門戸も開いています。サヴォアフェール(匠の技)の保全に寄与する重要な施設と言えるでしょう。

「le19M」で複数の工房が一つの建物に集約されたことで、異分野の職人同士や、ベテラン職人と研修生の知識・技術交流も促進されていくはずです。

フランス伝統工芸の創造・革新・伝達を行う素晴らしい施設ですね。

コンパニョナージュ:職人のツール・ド・フランス

中世ギルド制度の特徴を排し、”家系に縛られない職人の技術伝承”を可能にしたフランス独自の「コンパニョナージュ」制度は、2010年になってから「ユネスコ無形文化遺産 (外部リンク)」に登録されました。

この制度は入会儀式、教育と学習、技術徒弟制度で成り立ちますが、最も特徴的なのは全国のコンパニョン(職人仲間)の工房を訪ね歩いて実地訓練を積む修行方式で、その旅は「ツール・ド・フランス」と呼ばれます。

フランスには若き職人志願者が共同生活を送る施設「Maison des Compagnons」も存在しており、志望者はこの施設で技術と倫理観、連帯意識を培いながら、数年をかけて一人前の職人を目指していきます。

ル・シャプリエ法が中世ギルド制度を終焉させた後、フランスでは「親方」の身分が廃止されています。現代フランス職人は、過去の排他主義とは全く無縁の”健全な技術継承”を体験できるのです。

一部の職人は、中世ギルド制度が解体された後も紆余曲折を経ながら独自の組織と規則、ネットワークを生み出し、技術継承の伝統を守り抜いてきました。

ユニークな体験を伴う職人育成システムですね。

フランス政府の取り組み

フランス最優秀職人章(MOF)

「フランス最優秀職人章(Meilleur Ouvrier de France: MOF)」は、3〜4年に一度開催される”フランス最優秀職人コンクール”で優秀者に授与される称号で、職人に与えられる最高峰の名誉とされています。

多様な手工芸分野において器用さと知識、創造性を厳密に審査する同コンクールは、第一次世界大戦前にジャーナリスト兼美術評論家のリュシアン・クロッツ氏が構想したもので、氏は職人技と伝統工芸の存続を望んでいました。

政府の協力の下に開催された1924年の第一回大会以降、100年以上続く同コンクールの運営は現在「フランス国立最優秀職人協会」が行っており、名誉ある受賞者には日本国籍の職人も名前を連ねています。

外国人受賞者の存在は、フランスが自国の職人技を「人類共通の技術遺産」として、世界で最高の才能を受け入れようとする”開かれた姿勢”を示していると言えます。

クロッツ氏が抱いた「職人技継承への想い」が今も続いていることが素晴らしいです。

「第二部:現代編|ヨーロッパ職人の今」まとめ

イギリスには確かな腕前を持つ各分野の職人が所属する現代版ギルドや、地域に根差した由緒正しきオーダーメイドテーラーが存在し、今後”絶滅の恐れ”がある伝統工芸分野を可視化する試みも行われています。

ドイツでは職人の地位を「国家資格」として明確化し、自国の文化遺産を継承するために”外国籍の人間”でも資格を取得できるシステムも確立しました。イギリスに倣った絶滅危惧工芸品レッドリスト作成も継続中です。

イタリアの場合、国家ではなく私立の専門学校が若き職人を育てるシステムがあり、職人芸術家の理念を表すマエストロ認定と誇り高き「Made in Italy」品質が、イタリア職人の地位を際立たせています。

フランスでは、大手ブランドが工房を囲い込んで伝統継承に臨む大胆な試みもある一方、長年の風習を重んじながら若手育成と職人技の伝承に繋げる制度もあり、国家で”最高の名誉”となる職人の称号も存在します。

職人の地位と資格を認定する制度には各国で違いがありますが、どの国にも一貫しているのは、国民が「職人」という存在を”高い芸術性”と同じ視点で捉え、その手業と仕事に対して畏敬の念を持っている点です。

絶滅危機にある伝統工芸分野や就労率減少などの課題はあるものの、ヨーロッパの人々は職人の歴史と価値を重んじています。この想いがある限り、ヨーロッパ職人の伝統継承は未来へと続いていくことでしょう。

最後までご覧頂き、ありがとうございました!

コメント