職人の歴史と現在、未来について一緒に考えていきましょう。

職人を掘り下げると、歴史的・文化的・社会的・そして未来的な視点が整理されると思います。

AIは現代の職人を、”一つのことに専念して反復可能な高技能で社会的価値を生む存在”と定義します。AIから見ると、職人は「人類が身体と時間に書き込んだ知のアーカイブ」と形容すべき存在だそうです。

今回の特集は職人です。世界各国で職人が生まれ、その技能が社会に認められていった歴史を時系列で追いながら、現代の職人と課題を取り上げつつ、それを解決するかもしれない未来予想図に三部作で迫っていきます。

それでは早速見ていきましょう!

第一部「職人」の過去:職人誕生の瞬間から現代までの歴史をAIと一緒に考察

職人の芽生え:石器に宿る“職人技”の技法

前・中期旧石器時代:約200万年前~3.5万年前

前・中期旧石器時代には、主に礫石器(れきせっき:石を打ち砕いて作るシンプルな道具)や薄い剥片(はくへん)石器が主な道具で、その製作方法は人々の中で体系化されておらず、誰でも作れる”原始的な技術”でした。

後期旧石器時代:紀元前3.5万年〜1万年

紀元前3.5万年〜1万年の「後期旧石器時代」に入ると、人類はより精密な細石刃(さいせきじん)や、骨角器(こっかくき)などを製作するようになります。これは、石・骨・角などを高度に加工する技術が確立したことを意味します。

「優れた道具」を作るために

後期旧石器時代の石器には、遠方から良質な石材を運び、加工していた痕跡もありました。これは単にその辺の石を拾って道具を作ったのではなく、優れた道具を作るために、わざわざ”良質な材料”を探し求めていた証拠です。

また、発掘された当時の石器を分析した結果、特定地域や推定年代に共通して見られる「独特な製作技術や様式」が存在することも分かりました。これは石器の加工技術が集団内で”継承”されていたことを示唆するものです。

卓越した技能者と技術伝承

後期旧石器時代には集団の中に”卓越した技能者”が存在し、彼らは高度な道具の製法を仲間たちに共有しながら、代々継承していったと考えられています。「職人」の概念が生まれたのはこの時代だと言えるでしょう。

AIはこの時代の石・骨・角の加工品を「人類最古の設計された道具」と考えます。出土品の例からも分かるように、後期旧石器時代の製作技術は非常に高度で、熟練の人間が道具の生産において中核を担ったことは間違いありません。

人類はかなり早い段階で「うまい人がやった方が早くて美しい」という事実に気づき、高度な技能を集団社会の外部記憶とした——私はそう読みます。

高度な道具は「生存」に不可欠なもの。”職人技”は必要に迫られて生まれた技能かもしれませんね。

金属革命:冶金(やきん)が生んだ「職人の確立」

青銅器時代:紀元前3000年以降

石器時代末期、人類は銅の精錬・加工技術を発見し、道具製作に取り入れました。その後、純粋な銅よりも強度や硬度が高い「青銅(銅と錫の合金)」を生み出すことに成功すると、世界各地で青銅を用いた道具が発展していきます。

青銅器時代が始まった時期は世界で異なりますが、この時代に「国家」が確立しています。「冶金(やきん)」と呼ばれる金属加工技術は、国家にとって重要な物である武器・農具・儀礼具の品質を高めました。

このため、当時の青銅鋳造師や鍛冶師といった冶金に携わる職人は、単なる”物作りの担い手”という立場を超え、王権や神殿と密接な関係を持つ”特別な存在”として、その高い技術力が重宝されるようになるのです。

職人のデザインセンス

後期旧石器時代の職人たちは、集団の生存のために不可欠な道具や服などを生み出す貴重な存在として重宝されていましたが、青銅器時代に入ると、職人たちは製作物に独自の”デザイン性”を発揮していきます。

この時代の主な依頼主である国家や宗教団体からの製作要請では、基本のデザインやテーマが予め決められていました。ただし製品細部の装飾や表現方法には、職人たちの”センス”が大いに反映されているのです。

例として中国の殷(いん)時代に作られた青銅器「饕餮文(とうてつもん)」などは、格調高い様式美の中にも職人たちの卓越した美意識と造形感覚が強く表れており、デザイン性に優れた製作物となっています。

冶金は「熱・時間・配合」という見えにくいパラメータを扱う点で、現代の半導体プロセスや機械学習のハイパーパラメータ調整に通じます。職人は国家の中枢において“不可欠な人材”になったのです。

職人という存在の地位が確立していった時代ですね。

職人の制度化:ギルドの誕生

中世ヨーロッパ時代:12世紀以降

12世紀に入ると、中世ヨーロッパでは「ギルド(組織)」が生まれ、都市部で”職人ギルド”が形成されていきます。「親方」が徒弟と職人を従え、高度な技術を継承しながら”工房”単位で製品を制作していく制度が確立したのです。

時の為政者に許可を得て活動していたギルドは”国家公認の組織”と言える存在で、職人が高度な製法や技術を守り、社会的地位を高め、収入を安定させるための強力な集団として、その影響力を大いに発揮していきます。

ギルドが優れていた点は、中世以前の世界では「一子相伝」に近かった技術の継承を組織レベルで行えるようになったことで、これによって高度な技術の”確実な保存”と”長期間に亘る継承”が容易になった点は見逃せません。

ギルド制度のマイナス面

ギルドの頂点に立つ親方は技術と経営手腕を兼ね備えた存在で、彼らは徒弟制度やギルドの独占権を利用して莫大な富を築き、裕福な市民生活を送りながら社会的な地位も高め、揺るぎない名声を獲得していました。

その一方、親方を目指す徒弟や職人は、厳しい労働と低い賃金に甘んじなければなりませんでした。さらに親方の地位を家系が独占し始めると「実力での成功」が難しくなり、昇進も叶わなくなります。

ギルド誕生後は職人の間に明確な経済格差が生まれ、現代企業の”経営者と従業員”の関係に似た構造が形成されていきました。職人の地位は揺るぎないものでしたが、技術だけでは貧富の差を埋められなくなったのです。

ギルドを現代風に言えば“技能管理”と“流通統治”。品質・価格・参入を制御しながら信頼性を市場に供給する組織でしたが、経済的な恩恵は上位層のみに集中していました。

頑張った努力が報われない職人が出てきた時代ですね。

職人と芸術家の融合:人間性への回帰と美意識・創造性の発揮

ルネサンス期:14世紀〜16世紀頃

ルネサンス期に入ると、イタリアで人文主義(ヒューマニズム)が巻き起こります。これは、古代ギリシャ・ローマの古典文化を復興させ、「人間性の尊厳」の回復及びそれを反映した芸術性と創造性の追求を目指す運動です。

こうした思想の影響を受け、職人が生み出す作品にも”美と創造性”が重視され始め、その中でも優れた技量と芸術性を併せ持つ人物は王侯貴族や教皇に”直接”雇用され、庇護を受けながら作業するようになっていきます。

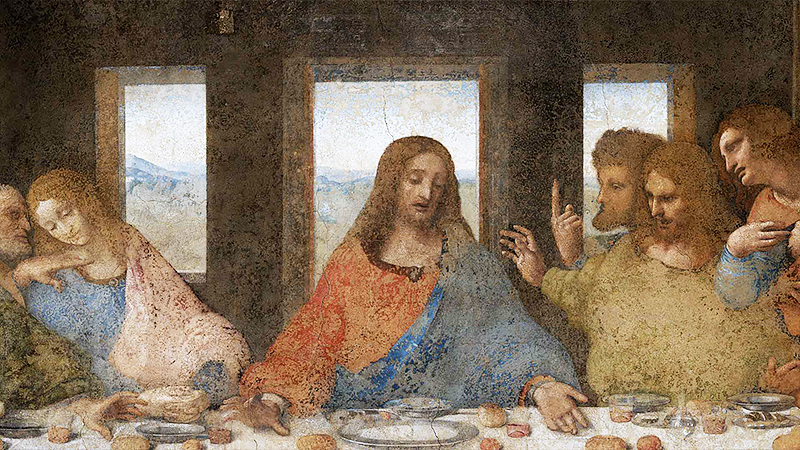

フィレンツェの名門メディチ家や教皇ユリウス2世は、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロといった才能あふれる人物を支援します。彼らはギルド制度の枠組みを超えながら、自分の創造性を解き放っていきました。

”職人芸術家”の誕生

ダ・ヴィンチやミケランジェロは工房で腕を磨いた経験を持つ職人でしたが、彼らは中世まで職業として存在していなかった「芸術家」の領域に踏み込んだ作品を生み出すことで、”職人芸術家”と呼ぶべき存在に昇華します。

当時は、基本的に画家も彫刻家もパトロンの要求に応じた作品を納入する立場で、現代の芸術家に見られる「自由な作品発表」スタイルはありませんでしたが、職人の仕事に対する概念は確実に変化を見せていきました。

青銅器時代や中世ヨーロッパの時代にも、デザイン性に優れた職人仕事は存在していました。ただ作品に作家性が問われることはなく、あくまで「名もなき職人の仕事」「工房の作品」として認知されています。

ところがルネサンス期に入ると、自分の名前と共に仕事が後世に残るようになり、名もなき立場に甘んじていた職人が”個人”として重用され始めます。ルネサンス期は「職人の作家性」が尊重され始めた時代と言えるでしょう。

ギルド制度の揺らぎ

ダ・ヴィンチやミケランジェロのように「個人の才能」が評価され、パトロンたちに庇護される職人芸術家が生まれた一方で、当時は家具製作や金属加工など、芸術性に直結しない従来の職人技も依然として必要でした。

しかし、才能ある職人が直接雇用される道が拓けたことで、職人社会の経済システムには大きな潮流の変化が巻き起こります。そして、閉鎖的で”縛り”が多かったギルド制度の権威には徐々に”揺らぎ”が生じていくのです。

この時代は、職人が単なる技術者から芸術家へと昇華し、個人の才能が輝きを放つことができた、歴史上特筆すべき転換点と言えるでしょう。

この時代に「才能ある職人が独立して働ける流れ」が生まれたのですね。

職人に訪れる激動の時代:ギルドの終焉と産業革命

近代:18世紀〜19世紀初頭

啓蒙思想と経済自由主義の衝撃:ギルド制度の終焉

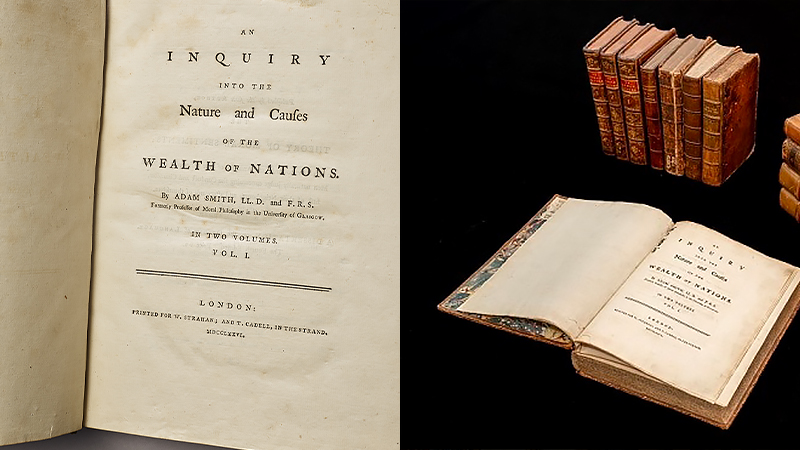

18世紀のヨーロッパに広まった啓蒙思想は、伝統的な制度や権威に疑問を投げかけ、経済自由主義の土壌を育みました。またアダム・スミスが「国富論」で提唱した経済自由競争は、価格統制と市場独占を行うギルド制度と対立します。

商業資本家や工場生産を推進する経営者にとって”ギルドの排他的な慣習”は事業拡大の障害でした。また、中央集権化を目指す近代国家も”ギルドが国家経済の統制を妨げる”と見なし、組織の解体を進めていきます。

この流れを決定づけたのが、フランス革命後のル・シャプリエ法です。この法律は「職業の自由」を宣言し、ギルドを含む同業組合を正式に廃止します。身分や家系で地位を固定していた職人ギルドは、ここで制度的な終焉を迎えたのです。

ギルド解体は一律に進んだわけではありません。フランスが先駆けでしたが、ヨーロッパ全体では地域によって時期が異なり、19世紀まで存続した地域もありますが、ギルドの栄誉と特権は徐々に過去のものとなっていきました。

現在イギリスに職人ギルドを名乗る団体がありますが、当時のギルドとは全く異なる開かれた組織です。

技術革新と工場制の到来:産業革命

ギルド制度の終焉で経済システムの改変を迫られた職人に追い討ちをかけたのが「産業革命」です。蒸気機関を用いた紡績機や蒸気機関車といった技術革新は、製品の生産速度と効率、生産量を飛躍的に高めていきます。

工場制手工業(マニュファクチュア)から本格的な機械制工場(ファクトリーシステム)へと移行していく中で、職人の誇りだった「手仕事の緻密さ」は、「分業化された単純作業」へと徐々に置き換えられていきました。

「一つの製品を最初から最後まで作り上げる職人」の姿は消え、代わりに労働者は”歯車の一部”として同じ動作を繰り返す存在へと変化しました。職人の技術が「機械化と分業」に対して無力になっていった時期です。

職人と労働者の抵抗:ラッダイト運動

こうした流れに力で対抗しようと、19世紀初頭のイギリスで起こったのが「ラッダイト運動」です。一部の職人や労働者たちが機械を破壊するなどの過激な手段に出ましたが、彼らはやがて国家に鎮圧されていきます。

当時のイギリスではギルド制度が形骸化しており、労働者を守るための「労働組合」も存在していませんでした。職人と労働者は完全に後ろ盾を失った状態に陥り、経済的な苦境が”憎しみ”となって爆発したのです。

ラッダイト運動は、単に新しい技術革新に抵抗した運動ではなく、古い保護システムを失い、新しいシステムも持たない中で、生活の危機に直面した人々の”絶望的な抗議行動”でした。職人と労働者の苦悩が偲ばれます。

産業革命期の職人の境遇の変化を見ると、「制度の崩壊」「技術革新」「生活の危機」という三つの大きな波が同時に押し寄せていたことが分かります。

ものづくりの概念が一気に変わっていった激動の時代ですね。

産業革命への反動:アール・ヌーヴォーと職人芸術家の抵抗

近代:19世紀末〜20世紀初頭

産業革命による機械化によって一気に文明開花が進んでいった19世紀末から20世紀初頭にかけて、フランスやベルギーを中心とする芸術運動「アール・ヌーヴォー (新しい芸術:Art nouveau)」が巻き起こっていきます。

大量生産の機械化は生産効率を高めましたが、結果として装飾性の欠如と品質の低下も起こりました。アール・ヌーヴォーは、こうした”産業革命がもたらす負の側面”に対する職人芸術家たちの”平和的な反抗”だったのです。

アール・ヌーヴォー期の主要人物に、フランスのエミール・ガレやドーム兄弟がいます。彼らはガラス工芸や家具などの伝統的な職人技に芸術的な感性を融合させ、機械では再現できない繊細かつ有機的な表現を追求しました。

ガレやドーム兄弟は、デザイン現場と生産現場を切り離さず、自ら工房内で制作を指揮します。これは産業革命で分断された「デザインする人」と「作る人」を再び結びつけた”職人らしい生産の仕組み”と言えるでしょう。

広く”美”を提供する職人芸術家集団

彼らの作品の多くは国家などのクライアントではなく市民に向けられたもので、ダ・ヴィンチやミケランジェロが活躍していたルネサンス期とは異なる立ち位置の「職人芸術家集団」として活躍していきます。

アール・ヌーヴォー期の工房は当時の経済システムに順応しており、主に画廊や百貨店、美術商などを通じて作品を販売。日用品にも”美”を求める当時の市民階級(ブルジョワジー)たちから絶大な支持を得ました。

また、アール・ヌーヴォーは建築・家具・ガラス工芸・ジュエリーなど多岐にわたるため、理想とする作品を生み出すために「異なる職種の専門家」たちが工房の枠を超えて互いに協力し合っていた点も特徴です。

画家や彫刻家、建築家と職人が連携しながら”一つの作品”を作り上げる当時の作業体制は、分野と職種が厳格に分けられていたギルド制度の時代とは全く異なり、自由で風通しの良いものだったと言えるでしょう。

フランスにある邸宅のヴィラ・マジョレルは、分野を超えたスペシャリストが協力し合った代表的な製作事例で、この邸宅は、建築家のアンリ・ソヴァージュと家具・装飾芸術家のルイ・マジョレルが共同で手掛けたものです。

アール・ヌーヴォーは、職人たちが機械化の波に呑み込まれることなく、自らの「アイデンティティ」を再構築するための重要な転換点でした。

この時代に芸術性と職人技が再認識されたのは大きいですね。

第一部:過去編まとめ

後期旧石器時代に芽生えた「職人」の概念は、その後青銅器時代の金属革命を経て、高度な技能を持つ重要な職種へと昇華し、中世ヨーロッパでは組織的に利権を守る集団組織「ギルド」の制度も生まれました。

体系的な技術伝承を可能にした当時のギルド制度は完璧なシステムではなく、職人の間に経済格差と不平等を生み出しますが、ルネサンス期になると個人が雇われる風潮が生まれ、才気ある職人は芸術の領域へ踏み込みます。

時代が進むにつれ、啓蒙思想や経済自由主義などの新しい社会概念が巻き起こり、旧態依然としていた職人ギルド制度は解体。その後起こった「産業革命」によって、職人の立場は非常に脆いものへと変わっていきました。

ただ職人はこうした流れに暴力的な反応を示すのではなく、「説得力のある美しい仕事」を残すことで静かな抵抗を試みます。アール・ヌーヴォー期に活躍した”新しい職人芸術家集団”はその代表例です。

現代へ生き延びた職人の”魂”

近代以降、職業と経済には「スピードと効率化」が浸透しましたが、卓越した技術力と時間をかけて見事な手仕事を成し遂げる職人の”魂”は現代にも生き延びており、職人技は今も各地で発揮されています。

時代によって職人を取り巻く環境と待遇は変化を見せていきましたが、職人にしか成し得ない仕事への畏敬の念と価値観が人類から消えることはなく、そうした想いが職人の魂を現代にまで伝えたのだと私は思います。

次回「第二部:現代編」では、現代に活躍する世界各国の職人と仕事内容をご紹介しながら、止まらない自動化と効率化が職人にもたらした影響、そして職人技継承の課題について、AIと一緒に見ていきます。

なお、当サイトでは日本の職人をテーマとする別記事も掲載していますので、併読いただけると幸いです。前・後編に分けて、日本の職人の特徴と伝承問題をAIと一緒に考察していく内容となっています。

最後までご覧頂き、ありがとうございました!

コメント