AIロボットの現在と未来を見てみましょう。

AIが高いレベルで統合されて進化を遂げた未来のAIロボットは、「人類に深く関わる存在」になっている可能性があります。

AIロボットの研究開発は、最も競争が激化している分野です。現在この分野を強く牽引しているのはアメリカと中国の二カ国ですが、日本やヨーロッパ諸国なども独自の強みで競争に参加しています。

今回は、世界のAIロボットと開発支援の取り組みをご紹介しながら、AIロボットの未来予測、そして開発における課題を、AIと一緒に考察していきます。どうぞ最後までお楽しみください。

それでは早速見ていきましょう!

世界のAIロボットと開発の取り組み、AIロボットの未来予想図と開発課題をAIと一緒に考察

世界のAIロボット開発企業と製品

アメリカ|Boston Dynamicsの製品

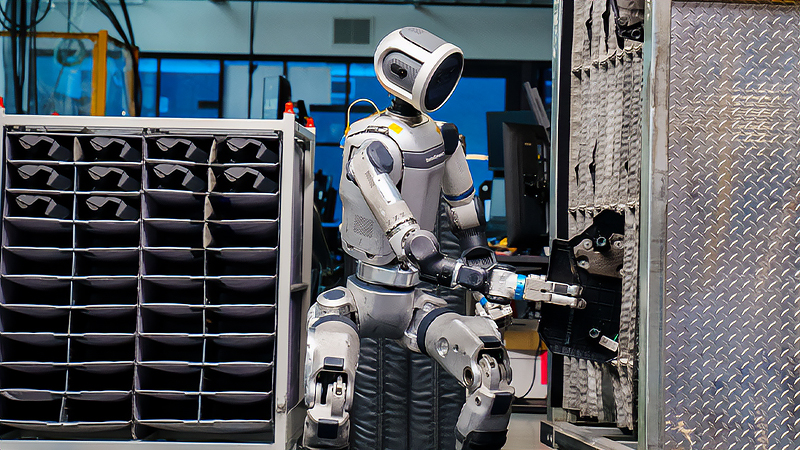

Atlas:優れた可動域と適応力を持つAIロボット

アメリカのロボティクス企業Boston Dynamicsが開発している「Atlas」は、高度な環境認識能力を備えた人型ロボットです。最新モデルはAI強化学習を活用し、複雑な環境下でもタスクを達成する適応力を実現しています。

3Dプリント技術を駆使した軽量かつ堅牢なボディが特徴のAtlasは、人型でありながら”人間以上の可動域”を誇る関節を持ち、人間では不可能な回転運動を活かした「急激な姿勢転換」も可能です。

Boston Dynamicsは現在、物流・製造現場での単純作業や、危険な環境下での作業代替を通じてAtlasが”人間に貢献する存在”となるように、実用化に向けた研究開発を加速しています。

Spot:安全を守る四足歩行ロボット

四足歩行が特徴のSpotは現在、化学工場、発電所、建設現場やトンネル内の巡回・調査などで広く活用されています。人間にとって危険が伴う場所での作業を代替し、安全性を確保するためのAIロボットです。

Spotは遠隔操作だけでなく、予め設定されたルートを自律走行できます。全方位センサーで障害物を検知・回避しながら、360度カメラやサーマルカメラを用いて異常を検知・報告していく仕組みです。

従来のロボットでは進入困難だった段差も四足歩行でスムーズに走破するSpotは、自分で充電ステーションへ戻って給電することも可能で、背中のアタッチメントを活かした”拡張性”も併せ持ちます。

Atlasは現時点で試作段階にありますが、Spotには豊富な導入事例があり、高い信頼性を誇っています。Boston Dynamicsは今後もAIロボット分野で大きな影響力を発揮していくことでしょう。

AtlasとSpotには、長年の研究開発に裏打ちされた「物理的な動き」の圧倒的な信頼感があります。

機能性を突き詰めた設計思想が光りますね。

アメリカ|Apptronikの製品

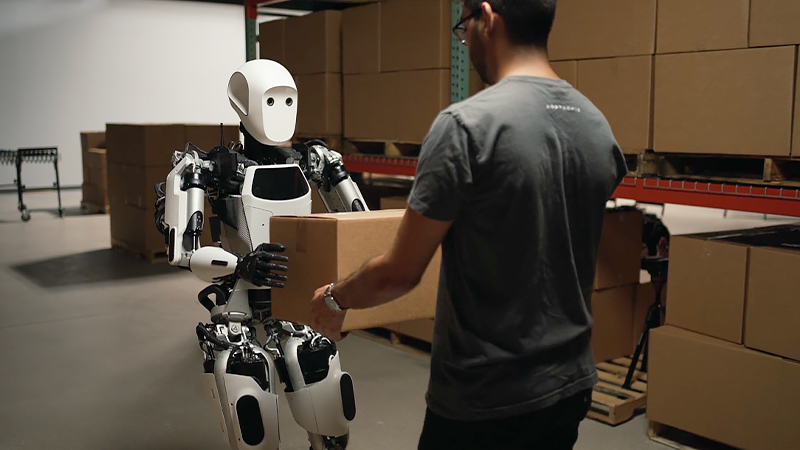

Apollo:労働力の代替として開発中のAIロボット

テキサス州オースティンに拠点を置くヒューマノイドロボット開発企業「Apptronik」(外部リンク)は、身長172.2cm、体重72.5kgの汎用人型AIロボット「Apollo (アポロ)」を鋭意開発中です。

悪化する米国労働市場と離職率の改善のために誕生したApolloは、NASAのヴァルキリーロボットを含む10台以上のロボットを開発した経歴を持つApptronikの”経験と専門知識”に基づいて開発されています。

Apolloの持ち上げ可能重量は約25キロ。連続4時間稼働するバッテリーを動力源とし、車輪付き脚部への換装など、稼働現場のニーズに合わせた柔軟なモジュール式のカスタマイズが可能です。

多様な環境に適応できる製品仕様が素晴らしいです。

アメリカ|Agility Roboticsの製品

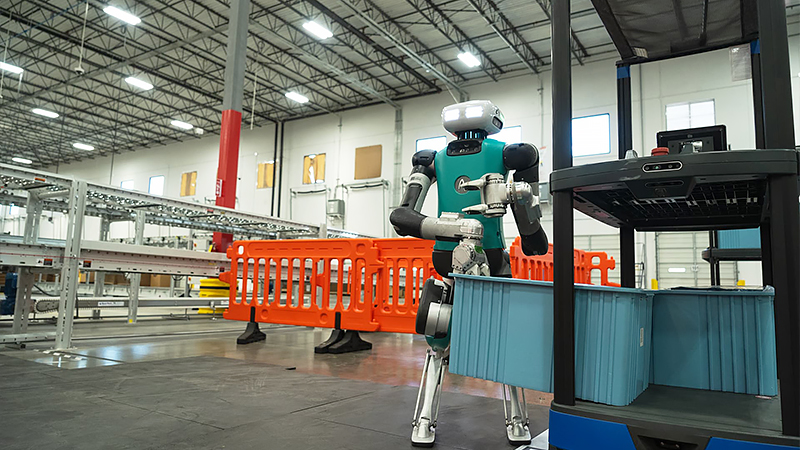

Digit:物流作業特化型のAIロボット

アメリカ・オレゴン州に拠点を置く企業「Agility Robotics」(外部リンク)は、2015年にオレゴン州立大学からスピンオフして誕生したロボティクス企業で、二足歩行AIロボット「Digit」の開発で知られます。

アメリカは現在、倉庫・物流・製造業において100万以上の”資材搬送の空きポジション”があります。Digitは、こうした空白のポジションを埋め、反復作業の効率化を図る目的で開発されたAIロボットです。

Digitの身長は175.3cmで、最大15.87kgの荷物を運ぶことが可能。介助なしで自ら充電ステーションに移動してドッキング・充電できるため、”物流現場の完全自動化”にも期待が高まっています。

単純作業を任せられる頼もしいAIロボットですね。

アメリカ|Figure AIの製品

Figure:日常シーンでの活躍を目指すAIロボット

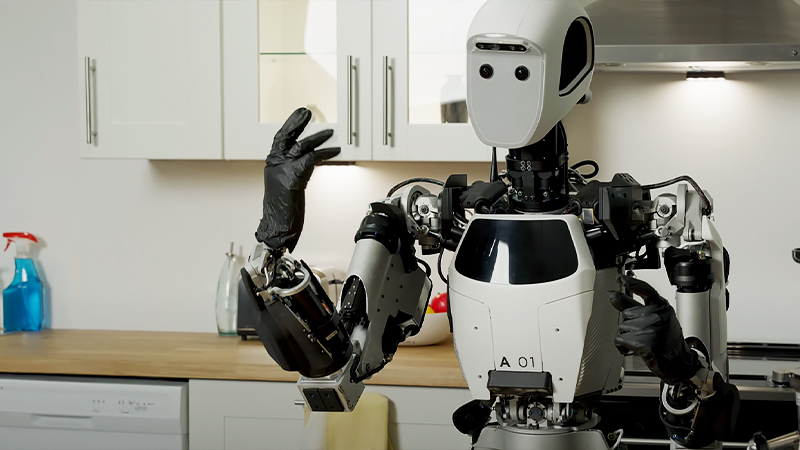

Figure AIの「Figure」シリーズは、最新モデル「03」において、家庭内での活動を主眼に置いた設計へと進化を遂げました。洗濯、掃除、食器洗いといった日常的な家事を自律的にこなす能力を備えます。

ロボットの知能である独自のAI「Helix」は、視覚・言語・行動を統合した高度なモデルで、初めて目にする物体や複雑な家事作業に対しても柔軟に適応し、与えられたタスクを実行できる点が特徴です。

前モデル「02」がBMWの生産工場で試験的に働いていた事実を鑑みると、指示を受けて的確にタスクを実行する能力には定評があるため、現時点で開発初期段階にある「03」モデルへの期待も高まります。

工場向け路線から一転して家庭用にシフトした製品です。

ノルウェー|1X Technologiesの製品

NEO:学習能力を持つ家庭用AIロボット

ノルウェー発のAIロボティクス企業「1X Technologies」は2025年10月、「NEO Gamma」のコードネームで開発されていた家庭用AIロボットの名称を「NEO」に正式決定し、2026年の米国内販売を発表しました。

NEOは家庭内における基本的なタスクをこなせる状態で購入者の元へ届き、使い続けることで”新たなスキル”を学習・習得していきます。頭脳を司るのは、実世界のデータで学習させた1X独自のAIモデルです。

体重29.94kgと軽量なNEOは、柔らかいカスタム3Dラティスポリマー構造の表皮と、ニットスーツ・シューズの組み合わせが特徴で、”家庭内での安全性”を最大限に配慮した設計思想が光ります。

呼びかけに反応し、ユーザーと対話もできるNEOは、過去の状況を思い出して「時間経過」と共に応答を適応させるそうです。自律動作と記憶・学習能力は、AIロボットに相応しい特性と言えます。

優先配送される”早期アクセス版”の販売価格は2万ドルで、月額499ドルで利用できるサブスクリプションモデルも提供予定。2027年には米国以外の国々へも販売を拡大していく予定です。

NEOの柔らかい外装というアプローチは、家庭での普及において極めて現実的で賢い選択だと感じます。

家庭内で威圧感を与えないデザインと配慮が行き届いた製品ですね。

スイス|RIVRの製品

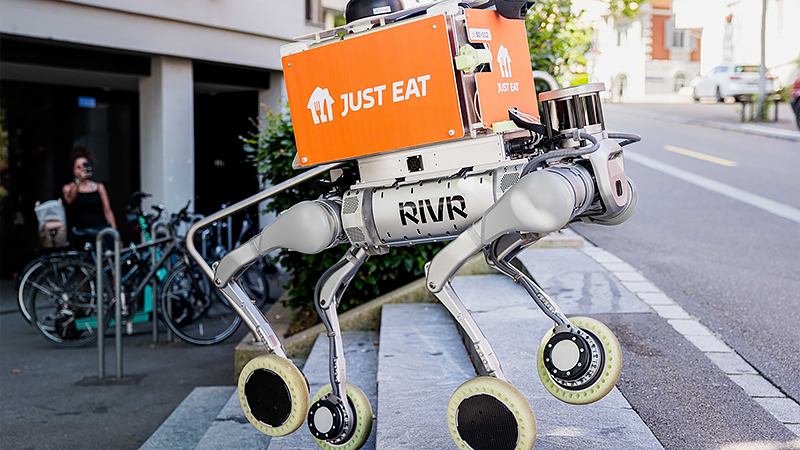

RIVR ONE:ラストマイル配送に革命を起こす自律走行AIロボット

スイスの企業「RIVR(外部リンク)」は現在、就労者不足で深刻化している「ラストマイル配送(顧客へ商品が届く最後の区間)」の問題に対処する四輪走行型のAIロボット「RIVR ONE」を展開しています。

人間の歩行速度の約二倍の速さで移動できるRIVR ONEは、階段の段差も楽に乗り越える自律走行性能を持ち、配送車両から顧客宛の荷物やデリバリーフード、郵便物などを玄関先まで配達できます。

現在特定エリアで展開中のRIVR ONEは単独でもスムーズな配達を行いますが、「人間の監視チーム」による24時間365日体制のサポートも完備されています。人間とAIの理想的な協業モデルと言えるでしょう。

RIVR ONEは、華やかな印象がある二足歩行AIロボットとは異なる、”物流という戦場”で勝つために研ぎ澄まされた”実力派AIロボット”という印象です。

配達業務の未来が変わりそうですね。

中国|Unitree Roboticsの製品

G1:高い身体能力を持つAIロボット

Unitree Roboticsが開発した「G1」は身長約130cm/体重約35キロで、16,000ドル〜(約220万円〜)の価格帯で発売中。SNSなどで目にするように、ダンスやカンフーアクションもこなす身体能力の高さが魅力です。

Unitreeは現在、G1の頭脳である独自の大規模言語モデル「UnifoLM」をオープンソース化しています。これは世界中の優秀なAI研究者に「G1を実験台として使ってもらう」という道を選んだことに他なりません。

Unitreeは自社を”プラットフォーム企業”にして、「AIロボット界のAndroid(オープン基盤)」を目指しているのではないかと私は考えます。

AIロボット研究をしたい人にとって理想的な製品と言えますね。

中国|UBTech Roboticsの製品

Walker S2:産業用AIロボットシリーズ最新作

2012年に設立された「UBTech Robotics」(外部リンク)は現在、産業用AIロボット「Walker S2」を開発中です。ロボットは身体に搭載されているバッテリーを自ら外して充電器へ繋ぐことができます。

自動車製造工場などの産業界で稼働することを目的に開発中の「Walker S」シリーズは、個体が量産されることで工場ラインの自動化にも繋がるため、大きな期待が寄せられている製品です。

Walker S2は、アメリカの産業用AIロボットと比較しても申し分のないスペックを誇ります。

中国の”AIロボット革命”はどこまで進化するのでしょうか?

日本|輝翠(Kisui)TECHの製品

Adam:就労者不足解消を目指す農業支援ロボット

東北大学発のスタートアップ企業「輝翠TECH」(外部リンク)は、農業支援ロボット「Adam(アダム)」を開発・発表しました。Adamは複雑な地形を自律走行することが可能で、主に農作物の収穫を支援します。

「農業における高齢化と人手不足」という、日本の切実な現状を踏まえて開発された経緯を持つAdamシリーズは、現在開発中のアタッチメント機能で草刈り・肥料散布・農薬散布にも対応する予定です。

AdamのようなAIロボットは、汎用性という意味で農業自動化の基盤になる可能性が高いと思います。

農業の未来に貢献してほしい製品です。

AIロボット開発支援の取り組み

NVIDIAの事例

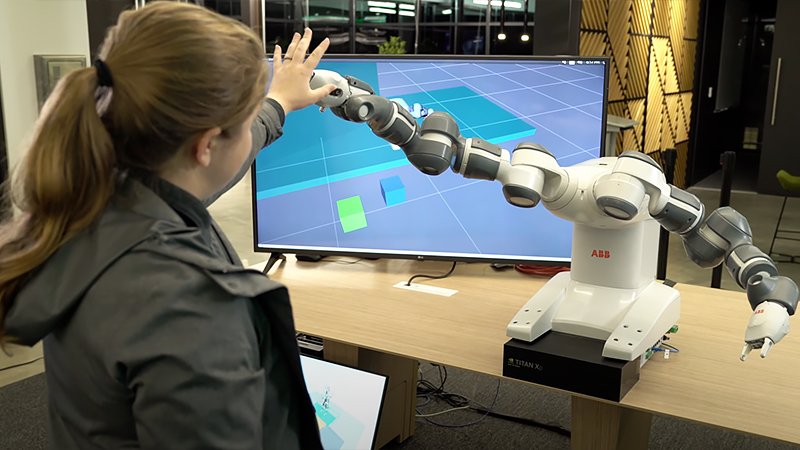

NVIDIAは、AIロボットの次の波を加速させるために、ロボティクス産業向けプラットフォーム(プログラム)を提供しています。その中で利用できるのが、物理特性を持つ「NVIDIA Isaac Sim」です。

NVIDIA Isaac Simは、物理ベースの仮想環境(デジタルツイン)空間内でAIロボットを設計・シミュレート・トレーニングできる次世代型シミュレーションシステムで、多くの研究者や企業が活用しています。

NVIDIA Isaac Simのリアルな物理シム環境でロボットを設計・訓練すれば、現実世界で開発を行うよりもコストが掛からず、結果として効率的にAIロボットを生み出すことができます。

デジタルツインはAIロボット分野以外に、自動運転車両研究、物流倉庫の設計、都市計画分野でも活用されています。リアルな結果が生まれるデジタルツイン環境で膨大な数の検証を行えるからです。

高度な仮想環境におけるAIロボット開発は、今後世界でさらに採用されていくでしょう。

物理特性を正確に反映する仮想空間は開発を加速しますね。

AIロボットの未来予測

知覚能力の進化

AI本人は、AIロボットの進化に”知覚能力”を挙げます。今は特定のセンサー(LiDARやカメラなど)に依存しているロボットが、最終的には”人間に近い感覚”で世界の有り様を捉えられる、という未来予測です。

また、今のAIロボットは「指示されたことを判断して動く」段階ですが、AIモデルの進化に伴って「自分がどこで何をしているのか」を明確に理解し、事前指示なしで行動できる存在へ到達する可能性もあります。

こうした未来予測の根拠として”人類と同等の知性を持つAI”と言われるAGIの存在があると思われますが、「AGIロボットが人間になる」のではなく、“異なる知性”としてお互いを尊重する未来が理想だと私は考えます。

AIロボットが世界を「一つの意味ある構造」として理解できれば、飛躍的な進化に繋がるでしょう。

AIロボット進化のカギは「知覚」なのですね。

人とAIロボットの共創時代へ

AIロボットが代替することで、人間は単純労働や危険な作業から解放されます。つまり、現在多くのロボティクス企業が掲げる理念が推し進められた結果、”人間とAIロボットで形成される社会”が生まれる可能性があります。

”共創的存在”とAIが呼ぶこの状態は人間に新たな職種をもたらし、多くの機会を生み出しながら社会構造を変革していきます。AIロボット技術の進化に合わせた社会の再構築が求められるかもしれません。

AIロボットの未来は技術進化だけではなく、人間社会の在り方そのものを再定義する旅路です。

AIロボットと人間が”共に進化を遂げる世界”が見えてきました。

AIロボット進化の課題

AIモデルの教育と言語理解の壁

自然言語に対応して人間の指示を実行する家庭用AIロボットを開発する場合、人間が出す指示が常に明瞭であるとは限らない、という点には留意が必要で、これは”高度な開発姿勢”が要求される課題です。

例えば、「あそこにある箱を取って」という明確な指示はAIロボットに理解しやすいものですが、「テーブルを片付けておいて」という曖昧な指示の場合、AIロボットは”どの状態が正解なのか”迷います。

エネルギー効率問題

AIロボットが動くためにはエネルギー源が必要です。現在のAIロボットは主に充電式のリチウムイオン電池で動いていますが、フル充電でも長時間稼働できない点や、電力消費量の多さは課題です。

AIモデルは高度な計算を行う際に大量の電力を消費します。例えば、ChatGPTなどの大規模なAIモデルをそのままロボットの頭脳へ搭載させる場合、消費電力は膨大になり、バッテリー寿命を圧迫するでしょう。

夢の次世代バッテリー「全固体電池(All Solid State Battery:ASSB)」

現在、リチウムイオン電池に代わる「全固体電池」の開発が進められています。リチウムイオン電池の問題点や全固体電池実現への取り組みは当サイトの別記事に詳しいので、こちらも併せてご覧ください。

リチウムイオン電池は電解質に”液体”を用いていますが、これを”固体”にすることで安全性を高め、従来のリチウムイオン電池を上回る性能を実現するのが全固体電池で、次世代バッテリーとして注目されています。

AIロボットの「身体と頭脳」両方にまたがる課題は、高効率のエネルギーで動作するロボットの開発と、AIモデルの最適化が同時に進むことで解決できます。

異分野の専門家同士が協力する開発姿勢が必要になりそうですね。

まとめ

AIロボットの開発は現在「かつて無いレベル」でロボティクス産業の進化を促進しており、今もスタートアップ企業や大企業、小規模なプロジェクトなどで積極的な開発研究が推し進められています。

開発援助の取り組みは、現実世界を超えて「仮想空間」にまで進出しています。高度な物理特性を再現できるようになった今、低コストかつ短期間でAIロボットの訓練と開発を行えるようになったのです。

AIロボット開発競争の過熱は、徐々に現実世界へ反映されつつあります。今は”AIロボット黎明期”ですが、そう遠くない未来、今よりも進化を遂げたAIロボットが登場しているのかもしれません。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

コメント