「情報リテラシー」とは何ですか?

「情報リテラシー」とは、情報が信頼できるか判断して”必要なものを選び取る能力”と言えます。

情報が氾濫している現代社会では、過去に類を見ないほど「情報リテラシー」の重要性が高まっています。目にした情報が「真実」か「虚偽」なのかを決める判断力は、個人が情報リテラシーを高めることによって身に付くものです。

デジタル社会になってから巧妙な偽情報も拡散されるようになり、「エコーチェンバー現象」と相まって社会に深刻な分裂を生み出すようになりました。日本の総務省も情報リテラシーに関する分析結果(外部リンク)を公表しています。

今回は記事を前編と後編に分け、情報伝達の歴史と情報リテラシーの未来について、AIと一緒に考察します。我々の祖先はどのように情報に接し、そして情報リテラシーを獲得していったのでしょうか?最後までお楽しみください。

それでは早速見ていきましょう!

「情報リテラシーの歴史と未来」前編:情報伝達の歴史と情報リテラシーの変遷をAIと一緒に考察

情報伝達の歴史

1. 古代:口承と初期の文字(紀元前~紀元前1世紀)

人類の祖先は「口承(こうしょう)」や「口伝(くでん)」によって情報を他の人に伝えていました。

言葉による情報伝達

紀元前数千年の世界で暮らしていた我々の祖先は、主に”話し言葉”と”ボディランゲージ”で情報を伝えていました。この時代は人間の”記憶力”が情報伝達の役割を担っており、誰もが認識できる”文字”はまだ生まれていません。

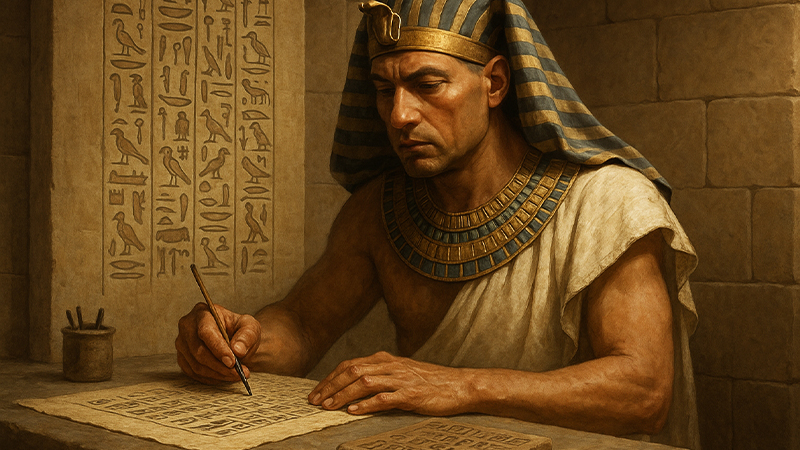

象形文字

紀元前3000年頃になると、シュメールやエジプトで粘土板やパピルスに「象形文字」が記されるようになります。これは話し言葉の情報伝達を大きく置き換える画期的な方式で、情報を広範囲へ伝えることを可能にしました。

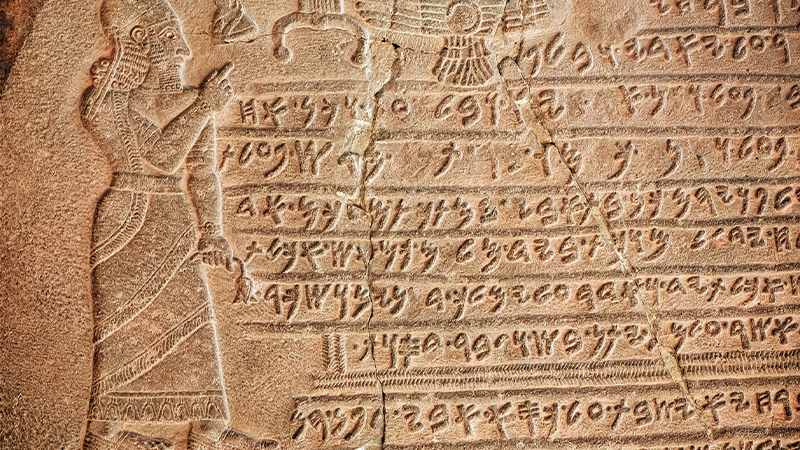

フェニキア文字

紀元前1050年頃、地中海東岸のフェニキアで”アルファベットの原型”が生まれます。「フェニキア文字」は、少ない文字で多様な音を表現する特性を持ち、欧州・中東へと広まりながら”文字の文化”を普及させていくのです。

私の意見として、フェニキア文字は人類に「情報伝達の民主化」と「知識の爆発的な拡大」の扉を開いた”歴史上最も重要な発明の一つ”だと断言できます。

フェニキア文字は、情報伝達の歴史において大切な礎だったのですね。

2. 古典期~中世:手書きと通信の黎明期(紀元前1世紀~15世紀)

紀元前2世紀からはパピルスと羊皮紙が主要な書写の材料になり、「書物文化」が発展していきます。

書物文化の発展

この時代、ローマや中国では”図書館”が建設され、公文書が管理され始めます。「書き文字」が発達したことで、人間は膨大に増えた知識や情報を”書物”で体系化し、必要な時に閲覧できる仕組みを生み出したのです。

伝令の発達

紀元前5世紀からは、ペルシアや中国で馬を用いた伝令や、火や煙を用いた烽火(のろし)による長距離通信が発展します。マラソンの語源と言われる「アテネのマラトン伝令」は、迅速な情報伝達を物語るエピソードです。

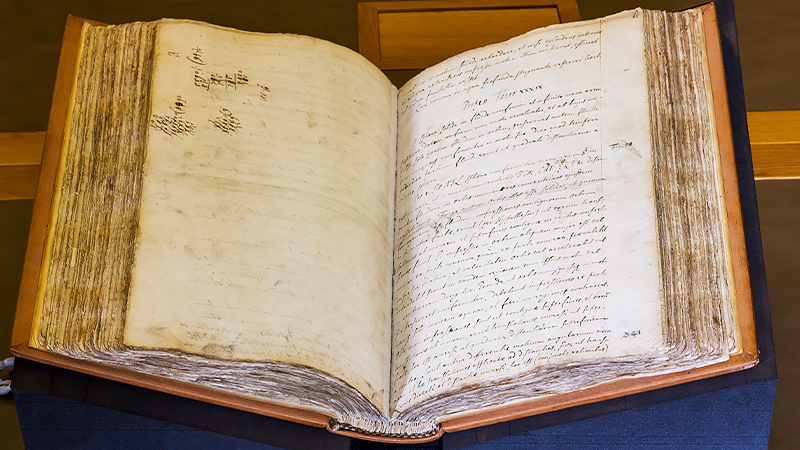

手書き写本

5世紀から15世紀になると、修道院を中心に”手書き写本”が作成されます。ただこの時代の文字知識は主に宗教的な文脈で、限られた層のみに伝えられていました。全員が平等な情報と知識を有していた訳ではありません。

この時代は「識字率(文字を認識できる人の割合)」が現在と比較して非常に低く、多くの人たちは依然として「口述による情報伝達」に頼っていました。

文字を扱えた人は少ないものの、情報伝達の有り様が変化したことが分かります。

3. ルネサンス期~近世:印刷革命(15世紀~18世紀)

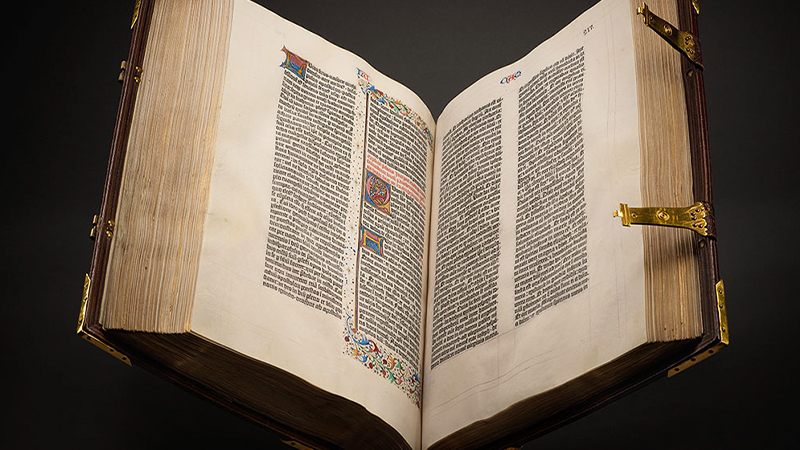

ヨハネス・グーテンベルクによる「活版印刷」の発明は、情報伝達の歴史における画期的な転換点です。

活版印刷の誕生

1440年頃に誕生した「活版印刷」は、書籍の大量生産に繋がりました。それまで”手書き”で同じことを何度も記していた書物の生産方式が効率化し、情報伝達速度も加速したことで、宗教改革や科学革命の原動力も生まれます。

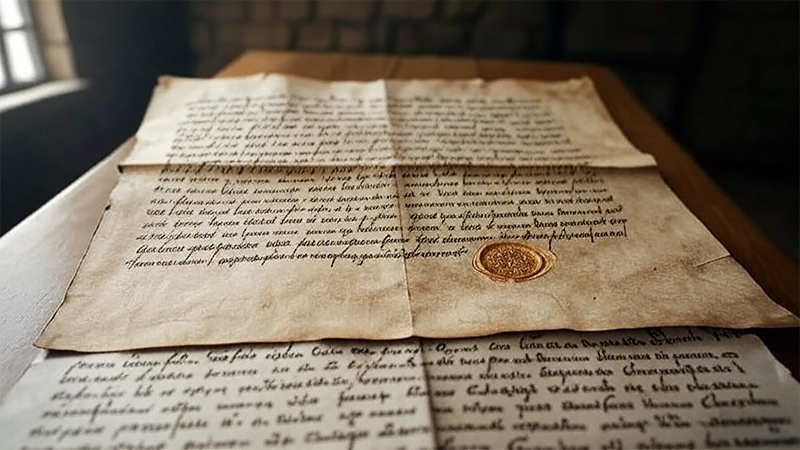

郵便と手紙

16~17世紀頃にはヨーロッパで「国家的な郵便網」が整備されるようになり、”手紙”を用いた情報交換が一般社会へと広まりました。郵便制度の確立は、従来の情報伝達スピードを広範かつ飛躍的に高めていきます。

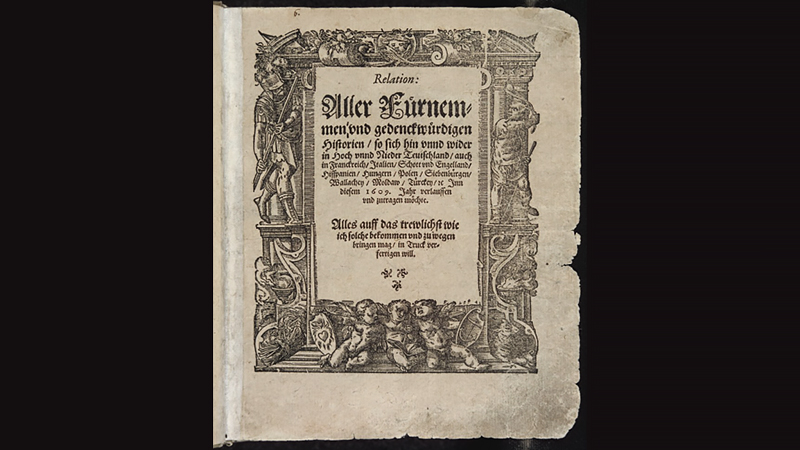

世界初の新聞が誕生

1605年には、神聖ローマ帝国領のストラスブールで「世界初の定期的な新聞」が発行されます。購読者の層は限られていましたが、最新の出来事が一定間隔で人々へ伝えられるようになった歴史に残る出来事です。

この時期から、ヨーロッパでは情報の伝達スピードが飛躍的な向上を見せていきます。日本で本格的な活版印刷が導入されるのは、明治時代に入ってからです。

ルネサンス期から近世は、情報伝達速度と範囲が徐々に増えていった時代ですね。

4. 産業革命~近代:電気通信時代(19世紀~20世紀初頭)

モールス電信と電話の発明は、情報伝達の速度と距離を大きく塗り替えました。

モールス電信と電話

1837年、サミュエル・モールスが「モールス電信」を発明し、1876年にはアレクサンダー・グラハム・ベルが「電話」を発明します。これらの発明は、人類に長距離通信と国際通信網の基礎をもたらすことになりました。

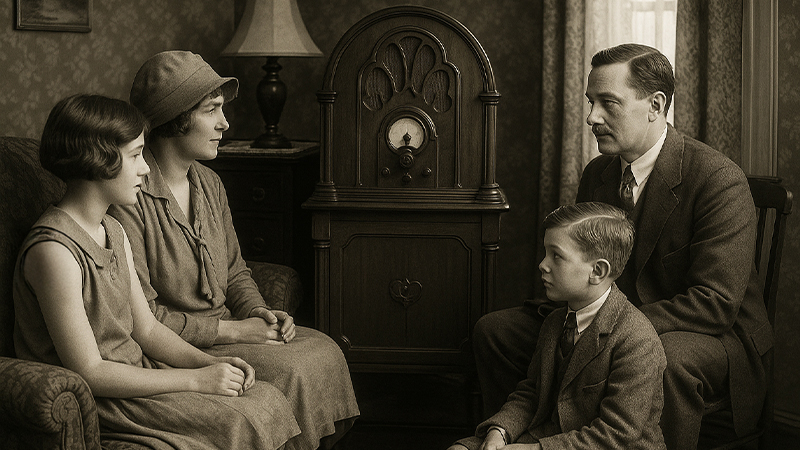

ラジオ放送

1920年代には「ラジオ放送」が本格化します。これは音声による情報を広範囲に届けられる情報伝達の転換点で、大衆に同じ情報が即座に届くこの仕組みは、それまで存在していた”情報格差”の縮小にも繋がっていきます。

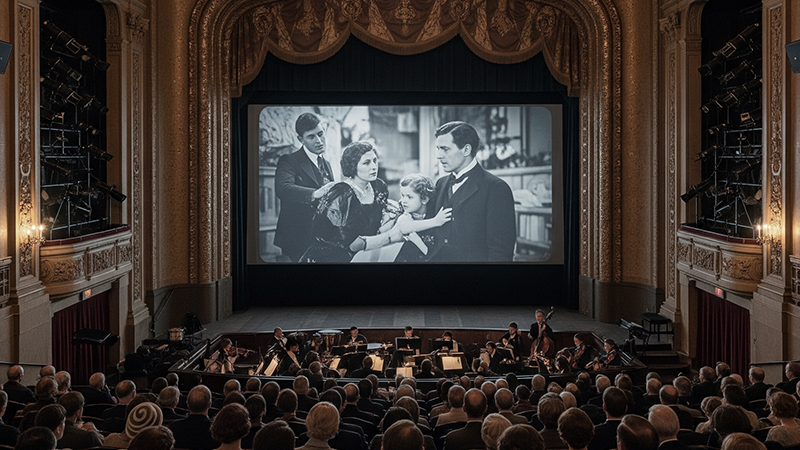

写真と映画

19世紀後半になると、写真の発明と映画の登場によって、人々は音声だけではなく視覚的にも情報に触れられるようになりました。動く映像は芸術形式を超えて大衆文化の一部となり、強力な”情報伝達媒体”へと変化するのです。

ビジュアル化された情報は、文字や音声だけの情報よりも豊かで説得力のあるものになり、大衆の関心を強く惹き付けるようになっていきます。

情報伝達に画期的な進化が起こった時代ですね。

5. 20世紀:テレビとマスメディアと電子通信(1900年代~1980年代)

テレビは1930年代以降に普及が本格化し、映像と音声による情報が各家庭に届けられるようになりました。

テレビとマスメディア

20世紀に入ると、情報は「テレビ」というツールを通じて社会に素早く浸透していくようになります。1950年代以降は世界の放送局で”カラー化”も進み、視覚と聴覚に訴えかける「マスメディア」が成長していくのです。

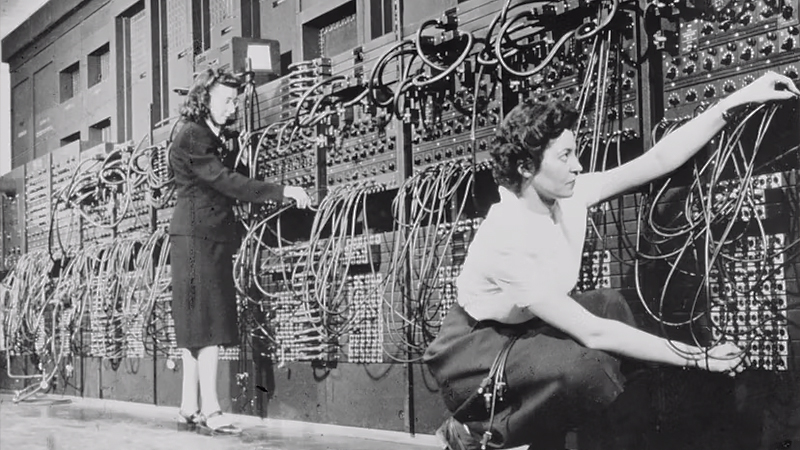

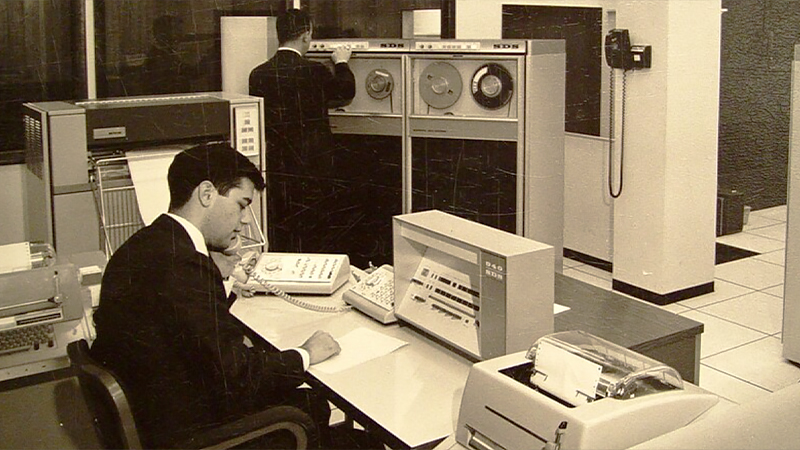

コンピュータの誕生

1946年に発表された初期のコンピュータ「ENIAC」を皮切りに、人類は「情報の高速処理と計算」を可能にするツールを発展させ、現在の情報化社会の基盤が築かれていきます。テレビ以外の媒体が出現した黎明期です。

インターネット黎明期

1969年には現在のインターネットの基盤となるARPANETが誕生。ネットワークを通じた情報伝達やEメールが生まれ、同じ60年代には衛星通信の活用によって”国際的なリアルタイム通信網”も整備されていきます。

1960年代以降は、テレビの国際中継や国境を越える電話通信も一般化していきました。

ついに情報が地球上を駆け巡れるようになったのですね。

6. 現代:インターネットとデジタル社会(1990年代~現在)

1991年にティム・バーナーズ=リーがWWW(ワールド・ワイド・ウェブ)を開発したことで、インターネット上の情報はハイパーリンク(Webページや文章などに含まれるリンク)で繋がっていきます。

インターネットの進化

1990年代の「WWW (World Wide Web)」誕生は、インターネットを劇的に進化させます。さらに同じ90年代には、携帯電話とSMS(ショートメッセージサービス)が世界的に普及し、個人間の”即時通信”がより手軽なものになりました。

スマートフォンとソーシャルメディア

2007年に誕生したAppleのiPhoneは携帯電話を再定義し、さらにMySpaceやFacebook、Twitterなどのソーシャルメディアが人気を高めたことよって、不特定多数のユーザーが情報交流できる場が大きく広がっていきます。

通信網の劇的な進化

2010年代に入るとYouTube人気が高まり、また通信規格の大幅な進化によって大容量データをスマホで扱える環境も整ったことで、多彩なユーザーが発信する多種多様な情報を映像と音声で閲覧できるようになりました。

デジタル社会の誕生

そして現在、テレビや新聞、ラジオや雑誌といった”限られた媒体”によって流れていた情報は、「デジタル社会」になってからアプリやSNSを通じて瞬時に拡散するようになりました。情報伝達は「新たな次元」に突入したのです。

現在は超高速・大容量・多接続の通信網が拡大しており、あらゆるモノがネットワークに繋がり、新たな情報伝達の形が社会に息づいています。

デジタル社会になってから情報量も爆発的に増えましたね。

情報リテラシーの変遷

この項目では、過去から現在に至る歴史の中で、人々の「情報リテラシー」がどのように変化を遂げていったのかをAIと一緒に観察していきます。初期の情報リテラシーは、現在のそれとは全く異なるものでした。

中世ヨーロッパにおける情報リテラシー

中世ヨーロッパでは、宗教的な教義と哲学が、人々の世界観、倫理観、そして日常生活にいたるあらゆる側面を規定する、まさに”情報の根幹”となっていました。

中世ヨーロッパ時代の情報は、主に宗教や哲学の権威を通じて社会に伝えられました。聖職者が聖書を解釈し、哲学者がアリストテレスの教えを広めたことによって、これらの定義と知識が一般社会に深く根付いていきます。

この時代の情報リテラシーは、宗教や哲学の権威が紡いだ言葉を”ただ受け入れて理解すること”が中心でした。民衆は権威がもたらす「限られた情報」から知識を獲得していたため、批判的な検証が起こらなかったのです。

この時代、宗教や哲学は人々の生活や道徳を導く枠組みとして機能し、権威の教えに従うことがコミュニティの結束や統治の基盤でした。

民衆が「権威が示す情報」を無批判に受け入れることで社会が成り立っていたのですね。

ガリレオ裁判

1633年、ガリレオ・ガリレイはコペルニクスが提唱した「地動説 (地球が太陽の周りを回る)」を支持したことで、異端審問(裁判)にかけられます。カトリック教会は「天動説(他の惑星が地球の周りを回る)」を支持していました。

ガリレオは「望遠鏡の観測結果」を元に地動説を支持しましたが、科学的考察が宗教的教義や哲学的な権威を上回ることはありませんでした。彼は自説の撤回を余儀なくされた上、自宅で”監視下の軟禁生活”を強いられます。

ガリレオは教会の教義に基づいた非科学的な理論を否定する立場でした。

当時支配的だった理論を否定したことで「異端」とされたのですね。

科学の台頭と情報リテラシーの変化

1687年、アイザック・ニュートンの著作「自然哲学の数学的原理」が刊行され、古典物理学の基礎を築きます。18世紀になると地動説は科学界の”標準”となり、印刷技術の普及でその「科学的知識」は民衆にも届き始めました。

カトリック教会は1835年にガリレオ著作の”禁書指定”を解除。1992年にはローマ教皇ヨハネ・パウロ2世が、ガリレオ裁判が誤りだったことを公式に認めて謝罪しました。最初の裁判から実に359年後のことです。

科学の発展は、実証で情報を批判的に検証する流れを生み出しました。情報リテラシーは単に「受け止める」ものではなく、「共有して議論する」ものへと変化したのです。

科学の進化が人類に”異なる視点”を与えたのですね。

前編まとめ

情報伝達の仕組みは、人類の長い歴史の中で大きく進化を遂げてきました。最初は限定的だった伝達速度と範囲は「発明」によって劇的に向上し、今では世界中の情報をほぼリアルタイムで閲覧できるまでに成長しています。

現在、人類はシャワーのように”多種多様な情報”を浴びながら日々の生活を送っています。そんな現代社会で正しい情報リテラシーを獲得するためには”何が必要になるのか”を、記事の後編で一緒に見ていきましょう。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

コメント