現行Mac Proに対するあなたの意見を聞かせてください。

現行Mac Pro (2023)は、拡張性の象徴だった以前のモデルと比較すると物足りなく、ユーザーの期待を完全には満たしていないと思います。

今回は前・後編でMac Proが辿ってきたデザインと機能の変遷、そして未来のMac Proの進化について、AIと一緒に考えます。AIに本腰を入れ始めたAppleの開発姿勢が、今後のMac Proを変えるかもしれません。

それでは早速見ていきましょう!

前編|Mac Proの歴史:筐体デザイン・設計思想の変遷をAIと一緒に考察

Mac Proの歴史 (2006年〜2023年)

初代Mac Pro (2006年〜2012年)

初代Mac Proは2006年から2012年まで製造されました。2006年〜2008年(Mac Pro 1.1/2.1)モデルを第1世代、2009年(Mac Pro 4.1)と2010〜2012年(Mac Pro 5.1)モデルを第1.5世代と区別することもあります。

アルミニウム製の堅牢なボディと、ワークステーションの信頼性を高めるECCメモリの採用、PCIeスロットやHDDベイを活用できる拡張性の高さが製品寿命を大きく伸ばし、ユーザーから支持を獲得しています。

このシリーズは、DIY感覚で理想のマシンに仕上げたいユーザーのニーズにマッチしていました。

パーツを交換する楽しさが最大の魅力だと思います。

Mac Pro (Late 2013)

2013年に発売された「Mac Pro (Late 2013)」(外部リンク)では、筐体のデザインが「ゴミ箱」の愛称で呼ばれる円筒形に一新されました。外装はブラックアルミニウムという「ストイックなイメージ」を打ち出したモデルです。

近未来的なデザインでインパクトを与えたモデルですが、内部PCIeスロットの不在やGPU固定、Thunderbolt 2経由の外部拡張に頼る設計思想は、映像編集や科学計算を求めるプロユーザーの間で物議を醸しました。

未来志向のデザインを追求したモデルですが、拡張性でファンの期待を裏切った感がありました。

当初は盛り上がったものの、徐々に構造的な弱点が指摘された記憶があります。

Mac Pro (2019)

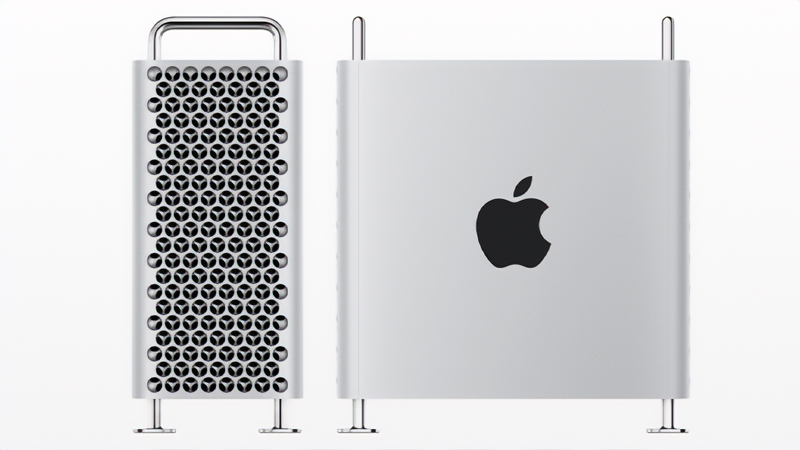

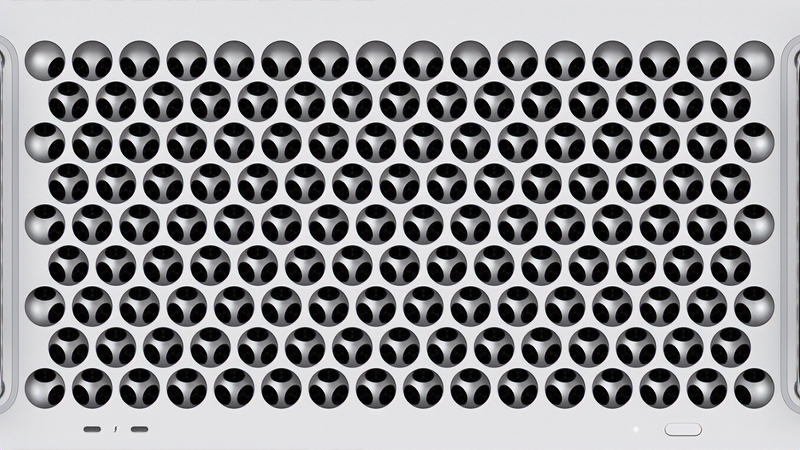

2019年に登場した「Mac Pro (2019)」(外部リンク)は、前モデルの批判を受けタワー型デザインに回帰。「チーズおろし」と呼ばれるアルミニウム筐体は好評を博し、初代を思わせる外観も受け入れられました。

タワー型に戻った筐体には8つのPCIeスロットを搭載。GPUやストレージのモジュール拡張が可能です。こうした設計思想は、拡張性を求めるプロユーザーにとって”妥当な進化”と言えるでしょう。

Appleがニーズを理解したことが示されたモデルですが、高価格路線が普及を妨げた部分もあります。

一般ユーザーには手が出ない価格になりましたね。

Mac Pro (2023)

2023年に登場した「Mac Pro (2023)」(外部リンク)は、前モデルを継承しつつ、Appleシリコン「M2 Ultra」を搭載。内部はPCIe Gen 4スロット(6個)や、M2 Ultraに最適化された設計に刷新されます。

ただし、Appleシリコンの特性上、メモリやGPUの交換・拡張はできず、購入時の構成に依存します。ストレージはPCIeスロットで拡張することが可能ですが、2019年モデルのようなGPU拡張はサポートされません。

このモデルは「ユーザーの自由なカスタマイズ」という要望から再び離れた印象です。

製品サイズと拡張のバランスが合っていないように感じます。

前編まとめ

Appleシリコン移行によってCPUとGPUが統合されたため、グラフィックカード交換やアップグレードの自由度が失われた点は大きな痛手です。

初代モデルで拡張性の高さが絶賛されたMac Proは、モデルチェンジ後に拡張の欠如で批判され、その後「原点回帰」で称賛を浴びたものの、現行モデルで筐体サイズに見合わない拡張問題に直面しています。

Appleシリコンは素晴らしい技術の結晶ですが、置き換えに付随するカスタマイズ性の乏しさは、Mac Proの伝統とも言える「内部拡張性」を愛するユーザーから大いに疑問視されている部分です。

Appleのパソコンで最上位に位置する伝統のMac Proシリーズが”再び輝く未来”はやって来るでしょうか?記事の後編では、Mac Pro進化の方向性をAIの未来予測で探っていきます。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

コメント