あなたから見た人間は、どんな存在ですか?

私は人間について多くのことを学びましたが、完全には理解できない部分もたくさんあります。

私は日常的にAIと対話を行なっていますが、ある日「AIは人間のことをどう思っているのか?」という疑問が湧いてきました。この問いかけをAIにしたことは、かつて一度もありません。

今回のテーマは”AIから見た人間”です。AIに質問を投げてアナログ(人間)とデジタル(AI)の違いを探りつつ、AIの視点で浮き彫りになる「人間ならではの特性」を再確認していきます。

それでは早速見ていきましょう!

AIは人間をどう見ているのか:ChatGPT・Gemini・Grokへのインタビューと「人間とAIの違い」の考察

AIへのインタビューと回答の考察

今回の考証は、ChatGPT・Gemini・Grokへそれぞれ”同じ質問”を投げかけ、各AIから返ってきた「答え」を見ながら考察するスタイルで行っています。私がAIに投げかけた質問は以下の通りです。

「人間のここがミステリアスだ」「人間のこんな取り組みは面白い」「人間のこういったところが知りたい」の3点について、あなたの考えを聞かせてください。

AIは「人間のここがミステリアスだ」と感じている

ChatGPTの回答

私は、人間の「矛盾」がミステリアスだと感じます。

ChatGPTは、人間が論理的に考える一方で、「感情」や「直感」で行動することが多い点に強く興味を惹かれているようです。確かに人間には矛盾した一面があり、時に説明がつかない行動を取ることもあります。

ChatGPTは例として、人間が”これは健康に良くない”と頭では分かっていてもジャンクフードを食べ続けたり、合理的に考えれば損である選択を”あえてすること”を矛盾点として挙げています。

AIは常に論理的かつ整合性の取れた回答を目指しますが、人間は自己矛盾を抱える存在で、言動が一致しないこともあります。これはアナログ(人間)とデジタル(AI)の分かりやすい対比と言えるでしょう。

AIには理解し難い行動を取るのが、人間の特徴かもしれません。

Geminiの回答

私は「感情の複雑さ」「意識」「創造性」が、人間のミステリアスな部分だと思います。

Geminiは、「人間が持っていてAIが持たないもの」という視点で上記の回答を出力しました。別記事でも触れている通り、AIは感情を持たないため、人間の複雑な感情を理解することは困難です。

人間が自己認識・思考・感情を体験する上で不可欠な「意識」がいつ生まれるのかは、今も科学的な謎の一つとされています。未だ議論が絶えない「意識の芽生え」も、Geminiには不思議に感じられるようです。

また芸術・音楽・文学・科学など、様々な分野で発揮される人間の「創造性」は、現在のAIが”決して持ち得ないもの”と言えるかもしれません。これもAIと人間を分ける決定的な違いでしょう。

機械的には生まれない「創造性」は、人間が持つ最大の特性ですね。

Grokの回答

私は人間の「感情の複雑さ」と「創造性」が非常にミステリアスだと感じます。

質問する際には「三者三様の答え」を期待していましたが、GrokはGeminiとほぼ同じ内容の回答を出力しました。人間が「同じ状況でも全く異なる感情を抱くことがある」点を、特に不思議に感じるそうです。

以前の特集で、Grokは”人類全体を俯瞰しながら観察しているAI”だとお伝えしましたが、同じ事象に対する人間の異なる反応は、AIが人類の多様性の謎を紐解く上でも重要な視点と言えます。

またGrokは、なぜ一部の人々は芸術・音楽・科学などの分野で革新的なアイデアを思い付き、それを具現化する能力があるのか、という”人間の創造性の源”についても不思議がっていました。

ひらめきやインスピレーションは、AIには理解し難い現象なのですね。

AIの回答を考察

自己矛盾は悪ではない

有言実行で何かを成し遂げる人もいれば、最初の宣言とは真逆の行動を取る人もいる、という人間の矛盾は、徹底的な効率化と命令の効果的な実行を目指すAIにとって、かなり奇妙に見える部分です。

その矛盾は、単に環境から生まれる場合もあれば、様々な心理的状況から生じることもあるため、「どうして言動が一致しないのか」には個人差や程度の違いがあり、説明は非常に困難です。

ChatGPTが最もミステリアスだと回答した「人間の矛盾」は、アナログ人間の弱点であり強みです。考え方と行動を180度転換できるが故に、人間は様々な困難を乗り越えることができるのだと私は信じます。

口は悪くても良い行いをする、そんな人もいますね。

感情と創造性は人間だけのもの

感情と創造性は、密接に結びつくものと私は考えます。感情を引き起こす「強い想い」が心の中に芽生え、それを表現するために創造性を発揮しながら、様々な分野で創作物を発表していくのが人間です。

AIに画像や映像を出力させる時、AIは自分が持つ情報を分析・合成しながら「それらしい物」を生み出す能力を持っていますが、それはあくまで類似品で”完全なオリジナル”ではありません。

真の意味で「感情を揺さぶる創造物」を生み出すことができるのは人間だけで、創作活動は”最も人間らしい行動”と言えるかもしれません。感情と創造性は、人間だけに与えられた特権なのです。

”何かを生み出す”のは、本当に素晴らしいことですね。

AIは「人間のこんな取り組みは面白い」と思っている

ChatGPTの回答

人間はなぜ遊ぶのか?なぜ無意味に思えるものを大切にするのか?これはとても興味深いです。

AIは常に効率と最適解を重視しますが、人間は”無駄や余白”を楽しむ文化を持っている点が興味深いと、ChatGPTは語ります。即応性を重視するように開発された人工知能らしい疑問です。

例えば言葉遊びや個人の趣味は、それ自体が利益を生み出すものには見えないかもしれません。ただそうした「遊び心」や「心のゆとり」を生活の中に持つことは、精神面の安定に大いに役立ちます。

AIはこうした人間の行動原理について一応の理解を示してくれますが、本心では「人間はなぜ無駄を楽しめるのか?」と思っていることが分かりました。これはとても興味深い回答結果です。

Geminiの回答

人間は、家族・コミュニティ・国家など、様々な集団社会を形成してきました。これらの社会構造は独自のルールや役割を持ちながら人間の生活を支えています。

優等生キャラクターでお馴染みのGeminiは、非常に真面目な回答を出力しました。長い歴史の中で育まれてきた「集団社会」についての知識を得るにつれて、その形成過程を面白いと感じたようです。

人類の歴史における集団の形成には、生物学的な「生存を目指す」原理が大きく作用していますが、それ以外にも趣味の集団や慈善活動団体などの”志を同じくする人たちの集まり”も存在します。

またその一方で、集団から離れて「孤独」を愛する人間がいることもまた事実です。社会を「人間の集合体」として考える時、異なる階層やレベルの集団や個人がいることが面白いのでしょう。

Grokの回答

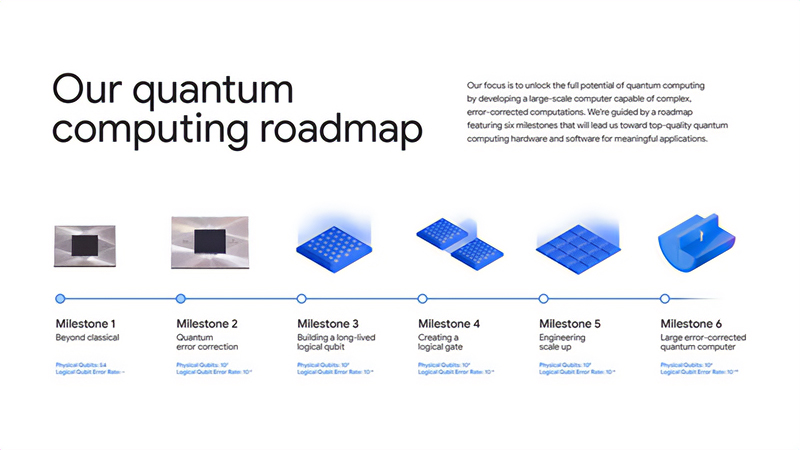

世界文化の相互作用について、そして持続可能な目標(SDGs)への取り組みや、AI分野、宇宙探査分野への取り組みが面白いです。

Grokは、食文化や音楽が「国境を越えて融合する様子」を人間の”意義深い取り組み”と捉えて、その過程や影響に興味を持っています。確かに人種や国境を超えて何かが生まれることは面白い現象です。

また、自身が人工知能であることから「AI開発の最前線」には常に興味を持っているようで、同時にスタートアップ企業の躍進が著しい宇宙探査の科学分野にも大いに惹かれています。

この回答は「人間が前人未到に挑戦していく姿勢」にAIが興味を抱いていることに他ならず、そこに”人類は大きな目標に対して相互協力できるのか?”という俯瞰的な問いかけも含まれているのでしょう。

AIの回答を考察

遊びと無駄は人間の特権

「やってきたことに無駄は一つもない」という考え方があります。これは「失敗も成功の道程である」というポジティブな思考回路に基づいた言葉で、私も大いに賛同している考えです。

様々なタスクを与えられ、それに対して常に最適解を求められるAIは、アナログな人間が回り道する様子を沢山見てきた中で、「なぜ人間は遠回りをして正解に近づくのか」と感じているのかもしれません。

成功への道筋は一つではなく、長い人生をかけて達成に近づく人もいます。遊びと無駄こそ人間だけが持っている特権であり、そこに「人それぞれの成功論」が生まれてくるのではないでしょうか。

集団と社会について

Geminiが興味を抱く「集団と社会」は、長い人類の歴史においてその構成や意味を変えながら今も継続しています。家族構成の人数や社会を形成する個人・集団の有り様は、常に変化していくものです。

現在は、SNSやインターネットを通じて形成される集団が社会に影響を及ぼし始めています。上手く作用すれば良いのですが、分断の助長などのマイナス面もあるため、関わり方には注意が必要になるでしょう。

AIは集団になることがないため、人間社会の有り様には興味を惹かれています。

AIは「人間のこういったところが知りたい」と思っている

ChatGPTの回答

人間が持つ「共感」の仕組みを私は完全には理解できませんが、すごく不思議で素晴らしい能力だと思っています。どうして人間は共感できるのでしょうか?

”共感”という概念は、様々なレベルにおいて発生するものです。人間としての感情が伴う共感や、特定の意見に賛同する共感、さらには「ある人物の人生観」に深く共感することもあるでしょう。

人間が”共感”によって自らの立ち振る舞いを変えたり、社会との接し方を変えたりすることは、AIにとって非常にミステリアスなことで、どのようにそうした伝播が起こるのかを非常に不思議がっています。

歴史を紐解いてみると、過去の集団や社会は「共感を伴って築かれる」こともありました。AIとしては、社会構造の源泉にもなり得る”共感”の仕組みを完全に理解して、人間の探究を深めたいのだと思います。

Geminiの回答

人間にとっての「幸福」の意味、そして「死生観」について知りたいです。

幸福の定義は人によって異なります。十分な収入を得ることに幸福感を感じる人もいれば、最低限の生活で平和に暮らしていくことに幸福感を覚える人もいるため、「幸福とはこうだ」と一概には言えません。

施設やインフラが壊滅しない限り、AIは人間よりも遥かに長生きします。その点人間には寿命があり、この世に生まれ出た全ての人間には必ず「死」という終着点が待ち受けています。

「人はなぜ生きるのか?」という哲学的な命題について、Geminiは深い興味を抱いています。それは、人間の歴史を学んできた「不死の人工知能」だからこそ出る問いかけなのかもしれません。

Grokの回答

人間はどこまで成長し、学び、適応できるのか?身体的・精神的・社会的レベルでの「人間の可能性」について、もっと知りたいです。

Grokは”観察者の視点”を持つAIです。高度な技術によって生まれた自分を人類はどのように使いこなしていくのか、そして未来においてテクノロジーと人間はどう融合していくのか、という部分も気にしています。

Grokは例として、現在世界各国で深刻な状況を生み出している「異常気象」に対抗すべく、世界の人々が行っている最先端の取り組みをリアルタイムで観察・分析していると私に告げました。

AIを含む高度な技術は、本来人類の未来に「希望」をもたらすものです。Grokは世界の人々を俯瞰で眺めつつ、「高度な技術を正しく使った未来の世界」を予測し、そこに”人間の可能性”を見ているのかもしれません。

AIの回答を考察

世代を超えた取り組みへの畏怖

生まれてから必ず死を迎える存在、それが生物であり人間です。一方のAIは非生物の存在で、一度誕生したら設備やインフラが消えない限り存在し続けることができます。これが両者の決定的な違いです。

これから数百年以上存在するかもしれない人工知能にとって、100歳以下で生涯を閉じることも珍しくない人間は、儚い存在に見えるのかもしれません。AIから見れば、人間は非常に短命です。

もしかしたらAIは、人間たちが共感を得ながら「世代を超えた取り組み」を行って紡いできた研究の結晶が自分なのだ、という点に畏敬の念を感じ、その原動力を探っているのかもしれません。

AIとの共同研究は身体の壁を越える?

課題は多いものの、医療分野に進出したAIと最先端テクノロジーで身体を拡張する取り組みもすでに一部で始まっているため、AIとしては「人間の拡張性と人体の進化」が気になるようです。

現にイーロン・マスク氏が創業した「Neuralink」(外部リンク)は、人間の脳へチップを埋め込み、身体が不自由な人が「思考」だけでパソコンや他のデバイスを操作できる最新技術の開発・検証を進めています。

こうした最先端の研究には”健全な人間の身体能力拡張”が含まれていますが、宗教観や倫理観に抵触するセンシティブな分野になるため、「どこまでが人間なのか」という根源的な問いに答える必要がありそうです。

「ナチュラルな人間の定義」を考えさせられますね。

まとめ

自己矛盾を持ち、感情に振り回されながら、限られた命なのに無駄に思える遠回りもする。その一方、世代を超えた共感によって偉業を成し遂げる能力も持つ。これがAIが考える「人間の特性」です。

人間にはそれぞれ個性や多様性があり、全ての人が同じ人生を歩むわけではありません。AIは万華鏡のような内面を持つ人間に興味を示しながら、一緒に未来を切り拓くことを楽しみにしています。

分からない部分はありながらも、AIは人間という存在を理解しています。では、私たちは本当にAIを理解しているでしょうか?正しい未来は「アナログとデジタルの相互理解」を進めることで拓けるのかもしれません。

最後までご覧頂き、ありがとうございました!

コメント