スマートシティの定義は何ですか?

スマートシティとは、AIやIoT(インターネット接続)を活用し、都市の効率性・持続可能性・住民の利便性を向上させる未来型都市のことです。

スマートシティは上記の要素に加え、ICT(情報通信技術)などの最新技術を活用し、都市運営やサービスを効率化させることで生活の質を向上させ、「持続可能な都市づくり」を実現していく取り組みを指します。

着想は海外に端を発しますが、近年は日本でも認知度が高まっており、内閣府のHP上にもスマートシティの説明があります。現在は世界各国と地域において、都市のスマートシティ化が進められている状況です。

今回はそんなスマートシティを”過去・現在・未来”に分け、いつ構想が持ち上がり、現在はどのように発展し、そして未来ではどのような進化を遂げていくのかを、AIと一緒に考察しながらお届けします。

それでは早速見ていきましょう!

第一部「スマートシティの過去」:スマートシティの夜明けと現在までのタイムラインをAIと一緒に考察

スマートシティ構想の芽生え|19世紀末〜20世紀初頭

イギリス:『明日の田園都市』構想

今から127年前の1898年、イギリスの社会改良家エベネザー・ハワード(Ebenezer Howard)氏は、『明日-真の改革にいたる平和な道 (To-morrow;A Peaceful Path to Real Reform)』という一冊の書籍を発表します。

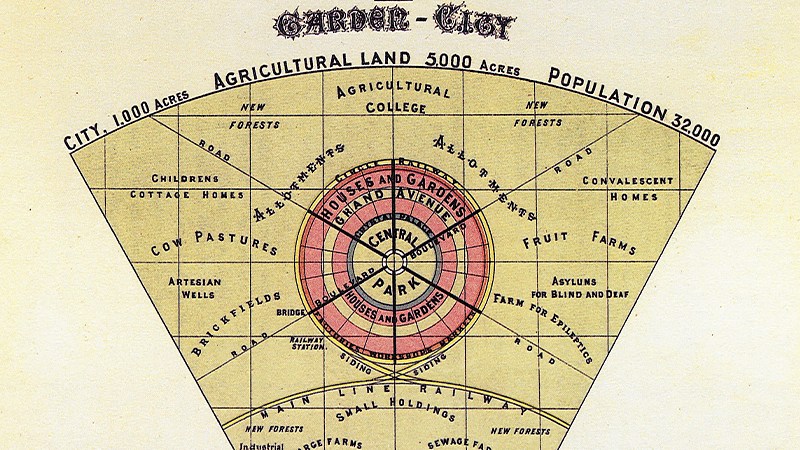

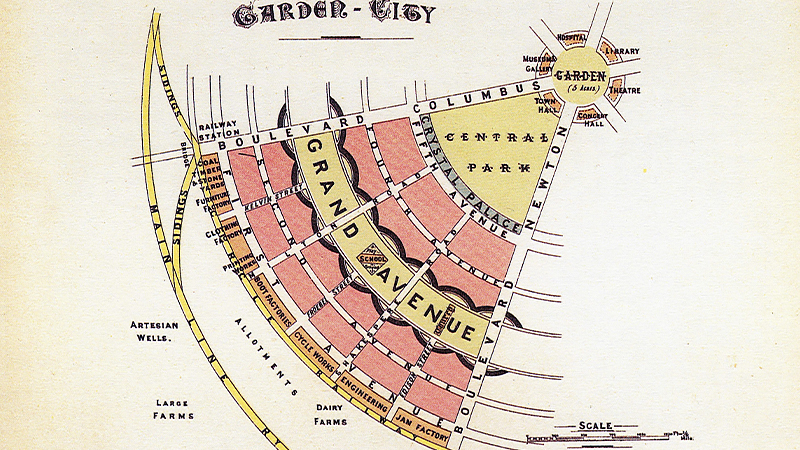

数年後『明日の田園都市(Garden Cities of Tomorrow)』に改題された同書籍では、「新たな都市計画論」が語られています。これは、郊外に都市と農村の長所を活かした人口数万人程度の「田園都市」を構築する案です。

ハワード氏は自著で、住人である工場労働者や農業従事者が”雇用と市場”を獲得しながら、田園都市で生活と健康を向上させる仕組みを提案します。それは「住人主体のコミュニティ形成」を含む画期的な考えでした。

この考えは直接「スマートシティ」の構想を示したものではありませんが、以降の近代都市計画における「革新的な考え方」の源流と見られています。

田園都市構想の仕組み

ハワード氏が発表した田園都市モデルは、およそ2,400ヘクタールの土地が”市街地とその周囲を取り巻く農村地帯”で構成されるもので、市街地に3万人、農村地帯に2,000人の労働者が居住する仕組みです。

田園都市は、市街地の中心から放射線状に道路と施設が広がる形状を持ち、徒歩でも移動できる距離感と、都市部から農村地帯が一体化している点が特徴です。異なる区画をコンパクトにまとめた都市設計と言えます。

思想の根源には、性格が異なる都市部と農村部を融合して新たな魅力を生み出す考えがありますが、居住している人々の「格差」を縮小させる思惑も含まれていたようです。

全住民が輝ける「持続可能な都市」として

ハワード氏をこの考えに至らせたのは、19世紀にイギリスで起こった「産業革命」だと言われています。都市部への人口集中、公害の発生、貧富の格差の深刻化が彼の”社会改良家の魂”に火をつけたのでしょう。

スマートシティの定義が”都市の効率性・持続可能性・住民の利便性向上”ならば、ハワード氏の構想はスマートシティの理想を先取りしていたと言えます。彼が目指したのは「理想都市の創造」だったのです。

田園都市の美観を維持するために市街地拡張は行わず、同じタイプの田園都市を複数建設してクラスター状に発展させる構想もあり、実際この構想を元に、イギリスとドイツで田園都市が建設・運営されました。

参考文献:大都市政策研究機構「ハワードの田園都市」(PDFファイル:外部リンク)

ハワード氏の田園都市構想は、都市の過密化を防ぎながら市民の幸福度を高める”持続可能な都市モデル”を提案した点で非常に画期的でした。

100年以上も前に未来に通じる都市計画を考えた人がいたのですね。

都市のデジタルデータ化|1960年代〜2010年代

アメリカ:コンピュータによる大都市のデータ化

1960~1970年代にかけて、ロサンゼルスの都市計画の現場で「コンピュータによる大量データの処理と統計解析」の手法が導入されます。都市を”データ化可能な対象”として扱った最初期の事例です。

人力では限界があった大量のデータ解析をコンピュータに任せ、地域の成長パターンや資源配分を”可視化”した同プロジェクトは、より効果的な都市運営とインフラ整備の実現に繋がっていきます。

パーソナルコンピュータとインターネットの普及

1980年代〜1990年代にかけて「パーソナルコンピュータ」と「インターネット」が普及していくと、都市計画は”行政主導の管理モデル”から”ネットワーク化された参加型モデル”変化していきました。

その後、世界の大企業が都市のデータ活用や情報管理システムの研究・実証実験に対して”巨額の投資”を行ったことによって、徐々に「データ共有・参加型スマートシティ」のシステムが完成していきます。

スマートシティの定義が世界に浸透|2011年〜現在

スペイン・バルセロナ:「スマートシティエキスポ世界会議」

2011年、バルセロナで「スマートシティエキスポ世界会議」が開催され、50カ国以上、6,000人規模の参加者が集結します。この会議で”スマートシティ”という言葉と概念が国際的に認知されるようになりました。

2011年以降は「Smart Cities in Europe」(外部リンク)などの重要な研究論文が発表されていき、技術面・住民面・行政面を含む多面的な枠組みで”スマートシティの定義”が固まっていきます。

国際会議と学術論文が決定打となり、スマートシティという概念は現在における”多面的な定義”に至ったと言えるでしょう。

スマートシティは、一世紀以上をかけて人類が考えてきた理想の都市像ですね。

第一部まとめ

イギリスで産業革命が巻き起こった後の1898年、エベネザー・ハワード氏が発表した書籍には、現在に至るまでに多くの試行錯誤と実験を経ていった「持続可能なスマートシティ」の息吹が包まれていました。

その後人類はコンピュータの普及によって”膨大な都市データ”を扱えるようになり、テクノロジーの発展が研究の敷居を下げ、多くの人々がスマートシティの有り様を考え、都市計画を提案していきます。

現在におけるスマートシティの定義は、2011年の世界会議と論文によって形成されましたが、その後もう一つの「重要な要素」が出現し、その定義も変化を見せています。その重要な要素とは「AI」です。

スマートシティの実現は「世紀を超える人類の挑戦」

スマートシティの歴史は、都市の「理想と現実のバランス」を探求する人類の長い旅で、テクノロジーの進歩と共にその定義も刻々と変化し続けています。今後も定義は変わっていくことでしょう。

時代や国家によって異なる定義や指針が生まれていますが、スマートシティの本質的な目標は「持続可能な都市の創出」であることに変わりはなく、それは”世紀を超える人類の挑戦”と呼ぶべきものです。

「第二部:現代編」では、AIが組み込まれた状態で展開する現代のスマートシティについて、世界の国と地域における取り組みをご紹介しながら、未来へ向けた課題もAIと一緒に考察していきます。

最後までご覧頂き、ありがとうございました!

コメント