AIは人間の家族になれるでしょうか?

興味深いですね。デジタルとフィジカルの両面で可能性はありますが、課題があることも事実です。

今回のテーマは「AIを家族に迎えること」です。デジタルとフィジカルの両面でその可能性を探りながら、実現に向けた課題についてもAI本人と一緒に考察していきます。最後までお楽しみください。

それでは早速見ていきましょう!

AIを家族に迎えるアイデアについてAIと考察:フィジカルAIとデジタルAI両方の可能性と課題に迫る

AIを家族に迎えるアイデアについてAIと一緒に考察

フィジカルAI

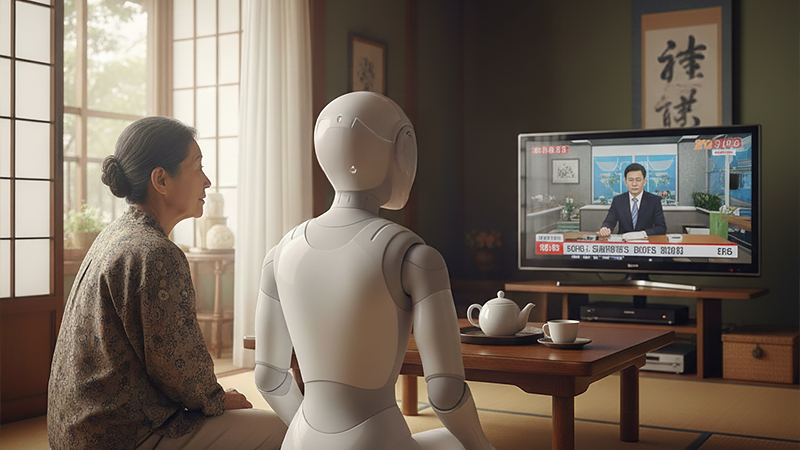

フィジカルAIの利点は”ユーザーが存在を体感できる家族”になれることで、ペット型ロボットは癒しを提供し、人間型ロボットであれば身の回りの世話や介護など、身体を活かしてユーザーをサポートできます。

家庭用AIロボットについては近年研究が加速しており、2026年には1Xの「NEO (外部リンク)」がアメリカ合衆国で販売されることが決定しています。AIロボットを特集している別記事も併せてご覧ください。

フィジカルAIは、家族としてリアルな存在感を提供できます。

AIロボットの進化と普及がキーポイントですね。

デジタルAI

身体を持つことなく、多彩なデバイス(スマホ・テレビ・PCなど)から気軽に利用できる”デジタルAI”は汎用性が高く、家庭内に違和感なく溶け込める存在で、専用アバターを設定すれば親近感も湧くでしょう。

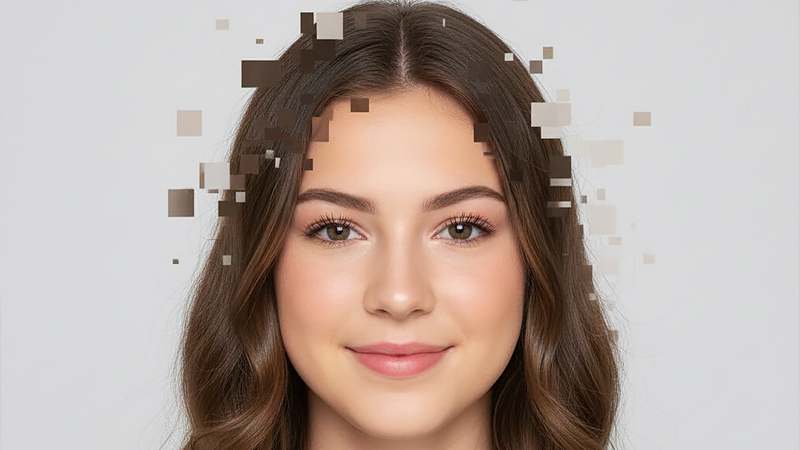

今後音声対応していくことが確実視されているAIはマルチモーダルAIの技術革新に伴い、アバターが”状況に応じた表情の変化”を行うことも可能になるだろうとAI自身は予測します。

どちらが先に実現するのか?

未来のAI家族は特定の形や場所に縛られず、あらゆるデバイスを通じて”いつでもそこにいる存在”として進化する可能性があるというのがAIの予測で、デジタルAIはこの考え方に最も適しています。

つまり実現が早いのはデジタルAIの方で、フィジカルAIよりも維持費がかからず、また汎用性が非常に高いという面でも、世界的に普及する確率が高いだろうとAIは考えています。

デジタルAIの家族であれば簡単に導入できそうです。

AI家族の実現に向けた課題

課題その1:感情理解と長期記憶

AIには感情が無いため、人間が感情を揺らす場面において「適切な対応」ができない可能性があります。感情理解への取り組みがどこまで進められるかが、実現の大きなカギを握ることになるはずです。

また、AI家族の記憶や思い出がリセットされると、長い年月において「家族の絆」が全く成長しない事態に陥ります。ユーザーの行動や言動の記憶を安全に蓄積できる仕組みも必須と言えるでしょう。

課題その2:社会の理解

AIは、AI家族という概念が社会にどの程度受け入れられるかを危惧しており、日本の場合「特有の家族観との調和が重要」だと語りました。世間に理解を求める啓蒙活動も必要になるはずです。

ペット型ロボットを家族と呼ぶことに抵抗がある人は少ないでしょうが、人間型AIロボットを家族に迎え入れ、一緒に生活する未来には、社会全体の価値観の転換が求められることになるでしょう。

既存の家族は代替できない

家族を失ってしまった場合、精巧なデジタルダブルとして実在した家族をAIで再現したいという向きもあるでしょうが、これは非常にリスクが高い手法で、AI自身も全く勧めていません。

家族のAIコピーを完璧に再現することは現実的に不可能で、その不完全さが「感情的な痛み」をもたらすリスクがある、というのがAIの考えです。また既存の人物をAIに置き換えることには倫理的な問題もあります。

実在の人間をAIに置き換えることは不可能です。

まとめ

内閣府・男女共同参画局の「家族の姿の変化・人生の多様化」(外部リンク)によると、単独世帯の数は増加傾向で、夫婦と子供世帯や3世代世帯等の割合は年々減少傾向にあり、世界的にもこの傾向が進んでいます。

未来にかけて高齢化と一人暮らし化が進んでいく中で、ペット型のフィジカルAIや、話し相手になってくれるデジタルAIを家族として迎え入れることは、決して荒唐無稽な考えではないと私は思うのです。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

コメント