10年後の家庭用ゲーム機はどんな形状と性能を持つと予想しますか?

10年後の家庭用ゲーム機は、技術進化とユーザー体験を追求しながら、様々な方向へ進化する可能性があります。一緒に考えていきましょう。

現在、世界で多く販売されている家庭用ゲーム機は、マイクロソフトのXbox Series X|S、ソニーのPlayStation 5およびPS5 Pro、任天堂のNintendo Switch(後継機種Nintendo Switch 2が2025年6月に発売)です。

XboxとPSは、現行モデルで一般的なゲーミングPCに匹敵する高精細なプレイ画面を生み出すまでに進化を遂げており、Nintendo Switch 2は前世代の思想を継承しながら、本体と描画面のアップデートを果たしています。

今回はXboxとPSを「ハイエンド家庭用ゲーム機」、Switchを「カジュアル家庭用ゲーム機」に分け、それぞれの進化の方向性をAIに予測してもらいます。果たして10年後、家庭用ゲーム機はどんな進化を遂げているでしょうか?

それでは早速見ていきましょう!

AIが考える家庭用ゲーム機の10年後|ハイエンド(Xbox/PS)とカジュアル(Switch)に分けて未来予測

Xbox/PlayStationの未来(ハイエンド家庭用ゲーム機の進化軸)

本体形状について

10年後(2035年頃)のXboxとPlayStationは、半導体技術の進化(3nm以下のプロセスルール)により、本体が大幅に小型化すると予測されます。

現行モデルのXbox Series X|S・PS5・PS5 Proは、AMDのZen 2アーキテクチャをベースにした8コアCPUと、RDNAアーキテクチャをベースにしたGPUの二種類を統合した「カスタムSoC(半導体)」を搭載しています。

Xbox Series X|SとPS5は「RDNA 2」アーキテクチャをベースにしたGPUを搭載していますが、PS5 Proは「RDNA 3」を主軸に「RDNA 4」のレイトレーシング技術を組み合わせたカスタムGPUを採用している点が特徴です。

これらの半導体は、最大で4K解像度の高精細なゲームグラフィックを実現しますが、計算中に熱が発生する関係上、ゲーム機本体には排熱システムが必須で、それが現行機の筐体を一定以下のサイズにできない要因にもなっています。

新素材の開発、そして設計思想の進化によって次世代半導体の発熱が大幅に減少すれば、ハイエンド家庭用ゲーム機の本体は現行機よりも大幅に小型化するはずだ、というのがAIの見解で、これは理に適った意見だと思います。

当サイトでは以前、ハイエンドなグラフィックボードが近年大型化する傾向を鑑み、その未来の姿をAIに予測してもらう記事を掲載しましたが、次世代半導体の開発による小型化の未来は、該当記事の予測と重なる部分があります。

モジュラー化の進化軸

AIは、XboxとPSの次世代機は、本体サイズが高さ25〜20cm以下、奥行き15〜20cm程度まで縮小すると予測しました。現行モデルPS5シリーズの本体サイズは高さ35.8〜39cmで、奥行きは21.6〜26cmです。

またAIは、冷却モジュールを新素材(グラフェン素材)などで薄型化しつつ、内部コンポーネントを効率的に配置した場合の現実的な限界値として、次世代筐体の厚みは最小で3cmになるだろうという具体的な数字も算出しています。

ただし排熱を行う半導体の特性上、万全な冷却性能を維持するために、外部ファンや液体冷却ユニットなどをオプションで接続できる”モジュラー型設計”が採用される可能性もあるともAIは予測します。これは現実的です。

上記のAI予測は、現行機に存在する「ディスクドライブ搭載モデル」を抜きにして計算されています。つまり、物理ディスクを挿入せずにダウンロードでゲームを購入するタイプの筐体は、ここまで小型化できるという予測です。

据え置き機が場所を取らなくて済むのは良いことですね。

「ディスクドライブ搭載モデル」は消えるのか?

XboxとPSの本体サイズを予想する際、議論を呼びそうなのが光学ディスクドライブです。現行のXboxとPS5には、物理メディアを挿入してゲームやブルーレイの映像作品を楽しめる「ディスクドライブ搭載モデル」があります。

AIによれば、10年後の次世代機は基本的に「ディスクドライブ非搭載モデル」で、別売で光学ディスクドライブを接続できる仕組みに統一されるそうです。コレクターや愛好家が排除されない素晴らしい未来像だと私は思います。

私はかつて、ファミコンやMSX2、PC-8801mkⅡやPS2、Xbox 360などのゲームソフトをパッケージで購入してきましたが、パッケージデザインや説明書などを含め、物理メディアには「所有感を満たす魅力」があります。

現在は映画も音楽もゲームも「ダウンロード購入」が当たり前の時代で、私も所有しているXbox Series Xのディスクスロットは使用していません。ただ、物理メディアをコレクションする文化は残って欲しいと思います。

物理メディアは「手で触れられる」点でデジタル版とは異なる魅力があります。

なぜ「外付け」ディスクドライブなのか?

ディスクを挿入・再生するドライブ搭載モデルは、ドライブ故障時に大きなリスクを背負います。基本的に個人修理はメーカーによって禁じられているため、「本体ごと」修理に出さなくてはいけないのです。

AppleのiMacは2011年モデルまで本体がドライブ内蔵型でしたが、薄型デザイン採用と光学メディアの需要減少に伴い、2012年モデルで内蔵ドライブを廃止。現在は外付けドライブ購入方式になっています。

ドライブを外付けにすれば故障時のリスクを軽減できますね。

グラフィック描画の進化

2035年のXboxとPSは、半導体の進化(例:3nmプロセス以下)によって、8K・120fpsやパストレーシング対応などの「高精細なグラフィック描画」を標準化するでしょう。

「半導体の製造プロセス」とは、nm(ナノメートル)単位で表される技術用語で、CPUやGPUなどの半導体は「nm」部分の数字を少なくする技術改革によって微細化を果たし、高性能化してきた歴史を持ちます。

nmの数字が小さいということは、半導体に”小さい部品を多く搭載できる”ということです。そして小型部品は発熱が低いため省電力に繋がり、結果的に高度な描画計算を少ない電力で素早く行えるのです。

現行のXboxとPSが採用するAMDの半導体は製造プロセスが7nmですが、10年後にはこの数字が3nm以下に下がり、さらに3D積層技術も取り入れることで、トランジスタ(部品)密度が3~5倍に増えるとAIは予測します。

そのため消費電力効率は50%以上改善し、同一のチップサイズで現行モデルの3~4倍の演算性能が実現するのではないか、というのがAIの見解で、これは半導体業界のロードマップと照らし合わせても妥当な回答です。

AIの予測通りに進化を遂げた半導体を次世代Xbox/PSが搭載した場合、現行モデルが抱える「高負荷時における熱の発生」を大幅に軽減しながら、ハイエンドなゲーミングPC並みのグラフィックを実現する可能性があります。

さらに本体の搭載メモリが現行のGDDR6から「2HBM4」や「GDDR7」などの広帯域メモリへ移行すれば、テクスチャやシェーダーの高解像度化が加速し、ジャギー(ギザギザ)やポップイン現象もほぼ解消するでしょう。

半導体の進化がXbox/PSの次世代機飛躍のカギになりそうです。

パストレーシングについて

「パストレーシング」とは、ゲームのカメラ映像(プレイヤー視点)に対して、「現実世界と同じように光が物体に当たる様子」を高度な計算によってリアルタイムで再現する”レイトレーシング機能の上位互換技術”です。

この技術を適用したゲームグラフィックは、まるで「現実そのままを見ている」ような非常にリアルなものになります。技術的な詳細についてはUnity公式HP(外部リンク)の解説に詳しいので、興味がある方はご確認ください。

現行モデルでも十分に高精細な描画を実現していますが、10年後のXboxとPSは、半導体の製造プロセス進化、次世代メモリやパストレーシング対応によって、「さらに美しいプレイ画面」を生み出すことでしょう。

次世代XR技術との融合

次世代XR技術をゲーム機本体のエコシステムに融合させ、現実世界と仮想世界をシームレスに繋げることで、ゲーム内オブジェクトが現実に投影される未来なども期待できます。

「次世代XR」とは、AR・MR・VRなどの仮想空間技術に用いられる用語を包括した上位概念です。AIは、2035年までに次世代XR技術は「軽量かつ高解像度(8K以上/眼球追跡対応)」のヘッドセットで主流となると考えています。

そして、XboxとPSの次世代機は、この「次世代XRデバイス」を別売標準アクセサリとして展開し、対応ソフトで「これまでに経験したことのないプレイ体験」を生み出す可能性があると推測しました。楽しみです。

ヘッドセットを通じて自宅リビングの光景を拡張現実として見ながら、そこにオーバーレイされたゲーム映像を楽しみつつ、二次元の領域を超えたゲームプレイで新たな体験を享受できる、そんな未来が迫っていることが分かります。

「PlayStation VR2」以上の性能を実現

PS5は2023年発売のVRヘッドセット「PlayStation VR2」(外部リンク)で、2000×2040ドットの有機ELディスプレイ、4KHDRと最大120fpsフレームレートを実現しています。AIの未来予測はこの遥かに上を行くものです。

現時点でXboxには専用のVRデバイスが存在していませんが、マイクロソフトは「HoloLens」をはじめとするXR技術の開発で実績があり、その技術力をゲーム分野に応用する可能性は十分にあるとAIは予測します。

ゲーム機が提供できる技術が進化すれば、それを最大限に活かせるゲームソフトが現れるのは自然な流れです。今後10年で「次世代XR体験」を意識したゲームソフトが世界中で開発されることは、想像に難くありません。

「ゲーム世界を拡張する新時代」が訪れる予感がします。

Nintendo Switchの未来 (カジュアル家庭用ゲーム機の進化軸)

Nintendo Switch2の性能について

2025年6月に発売された「Nintendo Switch 2」には、専用RTコアとTensorコアを備えたNVIDIA製GPUを搭載するカスタムNVIDIAプロセッサ(SoC)が搭載されています。

このカスタム半導体によって、Switch2はTVモード時に最大4K出力、携帯モードでフルHD(1920×1080ピクセル)のプレイが可能になり、HDRとAIアップスケーリングもサポート。前世代からの大幅なアップグレードです。

NVIDIAによると、Nintendo Switch 2に搭載されるカスタム半導体は、初代Switchが搭載していた「Tegra X1 (こちらもNVIDIAの製品)」のおよそ10倍に及ぶグラフィック・パフォーマンスを提供するそうです。

2017年に誕生した初代Switchは、特徴でもある「携帯性」を優先させるため、消費電力を抑制できるモバイル向けのTegra X1を搭載する必要がありましたが、数年の技術進化で順当なアップグレードを成し遂げたと言えます。

初代Nintendo Switchの解像度は、携帯モードで1280×720ピクセル、TV接続時にフルHD(1920×1080ピクセル)で、Xbox/PS現行機の画質と比較すると見劣りしていました。画質が改善されたのは嬉しいことです。

最大120fpsのフレームレート

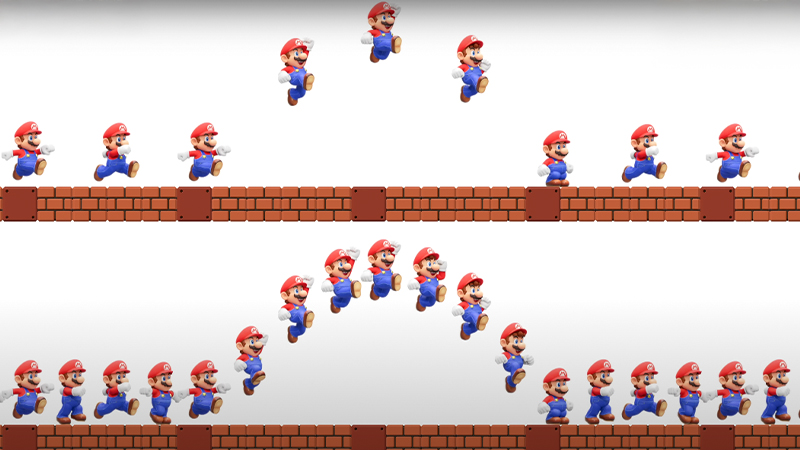

Switch 2は、対応ソフトで最大120fpsという滑らかなフレームレートを実現(4K表示の場合は60fpsに制限)。なお、初代Switchのfpsは30〜60で、120fpsはXbox Series X|S・PS5・PS5 Proと同等の性能です。

「フレームレート」は、動画が1秒間に何枚の画像(フレーム)で構成されているかを示す指標です。単位はfps(フレーム毎秒)で、この数値が高いほど動画の動きは滑らかになり、数値が低すぎるとカクカクした印象になります。

上の画像は、任天堂の人気キャラクター「マリオ」が走るシーンを例に、フレームレートの違いを説明しているSwitch 2の紹介動画の引用です。画面下部が120fpsのイメージで、上の60fpsよりもマリオが多く写っています。

フレームレート数が多いということは、同じ秒数で多くキャラクターの動作を描けることに繋がるので、プレイ時に「滑らかに動き回るキャラクターのスムーズなアクション」を存分に体験できるのです。

Switch 2は「120fps対応を実現した初の任天堂ハードウェア」として歴史的な進化を遂げました。

グラフィック周りが劇的に進化しましたね。

10年でSwitchの性能はどう進化するか?

Nintendo Switch 2の後継機(仮称:Switch 3)では、NVIDIAの最新SoCを搭載し、PS5 Pro並みのグラフィックで「外出先でも家庭でも」ゲームを楽しめるようになるでしょう。

Switch 2は初代から大幅な描画性能向上を果たしましたが、それでも現行のXbox/PSが持つ描画レベルには届かないと言われています。それは「持ち運べるゲーム機=省電力」という技術的な制約によるものです。

もしSwitch 2が据え置き専用機であれば、NVIDIAも省電力という課題を度外視した半導体を提供でき、Xbox/PSの性能に並ぶ、あるいは超えることもできたでしょうが、任天堂は「持ち運べるゲーム機」の進化軸を選びました。

ただ、今後10年でモバイル向けの半導体も飛躍的な性能向上を果たす可能性があり、Switchのようなハンドヘルド型の筐体であっても、据え置きゲーム機と遜色ないグラフィック描画性能を獲得するかもしれません。

現在はXbox/PSがAMDの半導体を、任天堂がNVIDIAの半導体を利用する「対立構図」が生まれていますが、半導体業界のトップランナーであるNVIDIAが性能面で「劇的な逆転」を狙う可能性は十分にあると考えられます。

もしSwitch 2の後継機種が高性能な描画技術を獲得した場合、これまで技術的制約から任天堂にAAAゲームを提供できなかった企業が参入することも十分あり得ます。ハード市場のシェア率が大きく変化するかもしれません。

性能向上次第で様々なゲーマーのニーズに対応するラインナップが増えそうですね。

AIアシスタントの実装

任天堂が独自の「AIアシスタント」を開発して、Switchのゲーム体験に取り込む可能性もあります。

AI(人工知能)は、ゲーム体験を大きく革新する可能性を秘めた存在です。ユーザーとの対話に加え、ゲームのレコメンド(おすすめ)、難易度自動調整、NPC行動パターンの進化など、様々な分野での応用が考えられます。

もし任天堂が独自AIアシスタントを開発・実装した場合、ユーザーがコントローラーに向かって話しかけると、ユーザー履歴に基づいてAIが最新ゲーム情報やおすすめゲームを画面に並べる未来も生まれそうです。

ユーザーの行動パターンや趣向を学習できる点がAIの強みなので、ホーム画面でマニュアル操作するスタイルを一新し、直感的にゲームを呼び出したり、ストアを閲覧したりといったユーザービリティも加速するでしょう。

また、AIは年代に応じた口調や対応の変化も得意なので、ゲームに疎い年配の人に操作を説明したり、曖昧なリクエストに対応しながら画面を自動で切り替えたりといった利用シーンも浮かびます。楽しみな未来予測です。

この未来予測はNintendo Switchだけではなく、XboxとPSにも起こり得ます。むしろAI開発で日本をリードしているアメリカのマイクロソフトの方が、こうしたAIアシスタント機能に意欲的かもしれません。

ゲーム機と対話しながらプレイを楽しめる未来を体験したいです。

まとめ

家庭用ゲーム機の未来は”本体の小型化”や”次世代テクノロジーとの融合”によって広がるというのがAIの見解で、その未来予測はかなり現実的です。10年後に登場する次世代機は、果たしてAIの予想通りになるでしょうか?

その一方、今後のゲームソフトは「クロスプレイ(異なるハードを跨いで遊べる)」の柔軟さが加速することが予測されるため、「このハードで遊びたい」とユーザーに思わせる仕掛けも必要になってくるでしょう。

ゲーム体験に直結する半導体の開発では、PCゲーム業界と同様AMDとNVIDIAの対立構図があります。携帯性に起因する省電力化というハンデを負っているNVIDIAの猛追に期待が高まります。

2020年に登場したXbox Series X|SとPlayStation 5は、2035年までに次世代機が登場する公算が高い家庭用ゲーム機です。マイクロソフトとソニーがどんな”次の一手”を放つかが楽しみです。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

コメント