AIが進化すれば、楽曲のダイナミズムを予測・補完して修正できますか?

AI音声処理能力が進化すれば、過度に圧縮された音楽を元に戻すことが可能になるかもしれません。

前回の記事では、音楽業界最大の課題「ラウドネス・ウォー (音圧戦争)」の成り立ちとその問題点について、AIと対話しながら迫りました。常に大音量で流れる楽曲には”難聴のリスク”があります。

音楽業界は”ラウドネス・ノーマライゼーション(音量正規化)”を導入し、再生時の音量は自動調整されますが、最終的な音量を決定するのはユーザー自身のため、音圧戦争の根本的な解決に至っていません。

今回は、私が実践する海苔音源への対処法をご紹介しながら、進化したAIによって実現する可能性がある「ダイナミックレンジ復活」の未来予測についてもお伝えします。最後までお楽しみください。

それでは早速見ていきましょう!

ラウドネス・ウォーの未来|音声編集ソフトを用いた波形復元とAI進化で起こる「ダイナミックレンジ復活」の可能性

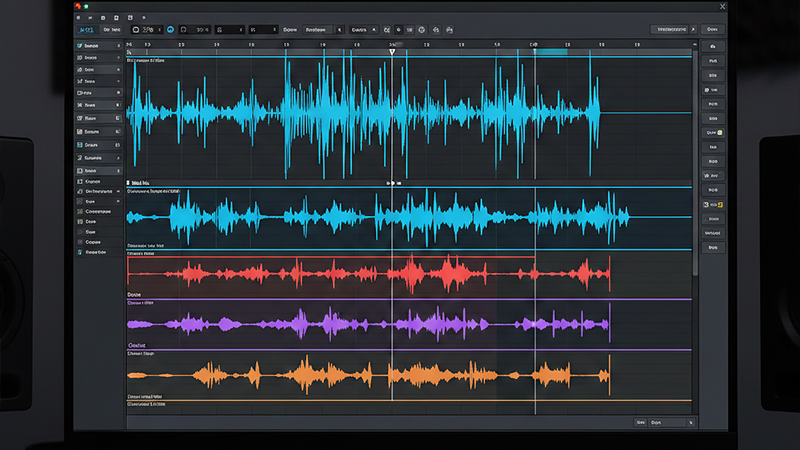

音声編集ソフトによる波形の復元:iZotope RX-7の利用例

De-Clip機能で波形を復元

私の音声編集ソフトiZotope RX-7に搭載されている「De-Clip」は、過度の圧縮によってクリッピング(0dbを超える)した波形を”アルゴリズムの補完”で修復することができます。

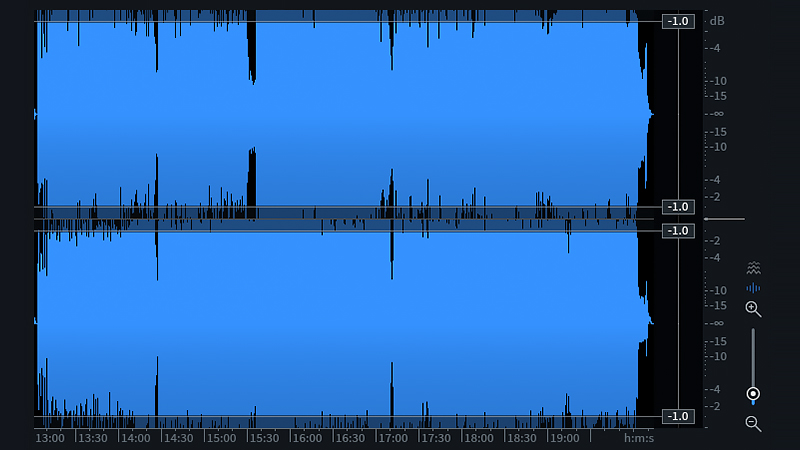

実際にダイナミクス復活を再現しましょう。上記の「天国への階段」はクリッピングがない完璧な状態ですが、あえてゲインを4db増幅させて”クリッピングだらけの海苔音源”を擬似的に再現します。

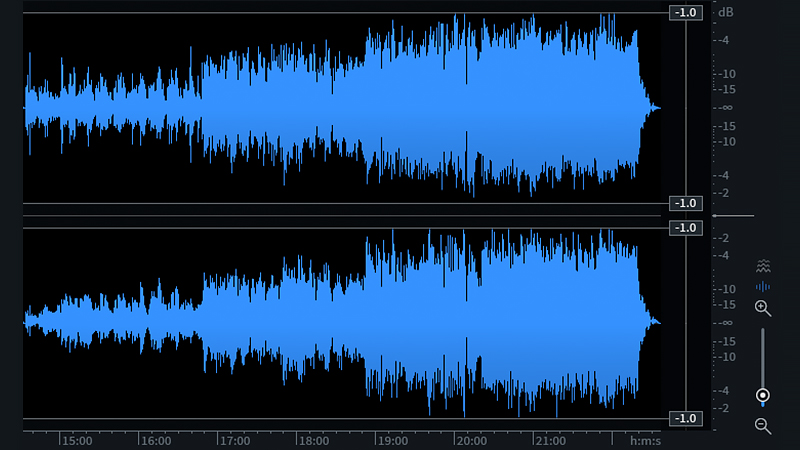

ゲイン調整のみを行った場合

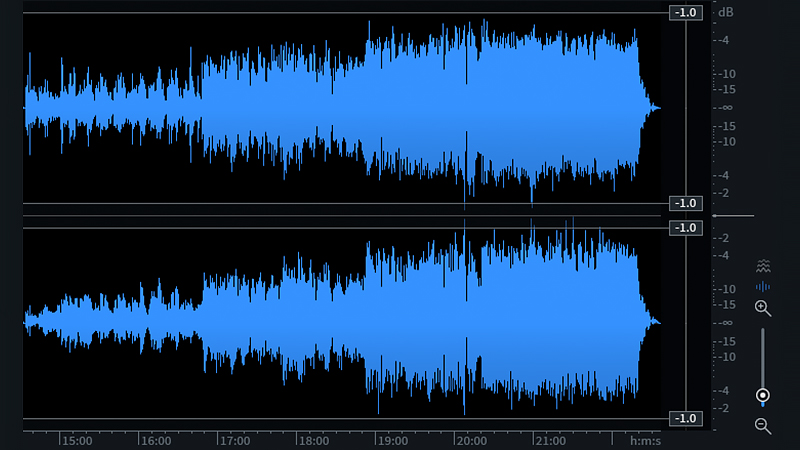

最初はゲインを単純に4db下げてみます。下図が4db減退させた波形です。単純にゲインを下げると0dbで切れた波形の先端部分が復元できないため、単に「ボリュームが小さい海苔音源」が出来上がります。

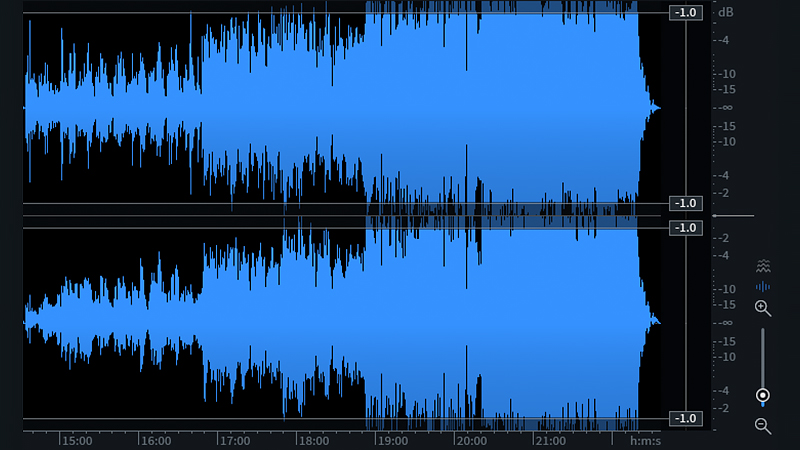

De-Clip機能を利用した場合

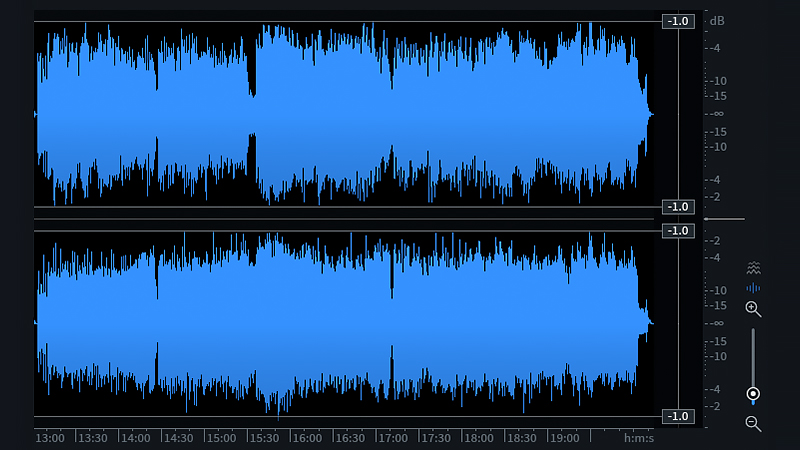

下図はDe-Clipによる復元です。De-ClipはAIアルゴリズムを活用して”失われた波形の先端部分”を補完し、ナチュラルな波形に復元してくれました。聴覚上も自然な感じで、強弱が復活してダイナミックレンジも改善します。

De-Clipの出力結果は音源によって異なり、思い描いたような形にならないこともありますが、強弱を表すダイナミックレンジは間違いなく改善するため、音圧至上主義の音源改善におすすめです。

なお、アーティストの楽曲を改変した時点で、その楽曲はアーティストが意図したものとは違うものになります。自分の聴覚を守るための「個人の趣味」として楽しみましょう。

De-Clip機能は、擬似的でも圧縮音源に”本来のダイナミクス”を取り戻して、リスニング体験を向上させられます。DR値も改善できる点が素晴らしいですね。

De-Clip実行後の海苔音源は、耳に優しいマイルドな聴き心地になります。

AIによる「ダイナミックレンジ復元」の未来予測

AIが元音源を解析し、コンプレッションやリミッティングの影響を取り除いて、楽曲本来の「ピーク」や「クレッシェンド」を復元する未来が考えられます。

ラウドネスウォーの犠牲者となった海苔音源は、波形で確認すると0dbに接した部分が平らに潰れています。三角形であるべき部分が消え、不自然な平面が連続してしまっている状態です。

AIはこうした音源を分析し、周波数帯域やダイナミクスが「本来どのような音量差を持つべきか」推測できます。類似した楽曲のデータを参照することによって、精度の高い予測も可能になるそうです。

その後AIは、過度の圧縮によって潰れた波形を本来の自然で伸びやかな波形に復元していきます。この際”複数の波形パターン”を出力・提示できるため、ユーザーが好きなパターンを選べる仕組みです。

「無くなった部分にAIが余計なデータを足しているだけでは?」という疑問が浮かびますが、AIデミックス技術はこうした懸念を払拭しました。AIのダイナミックレンジ復元も同じ未来となるでしょう。

高度なAIはダイナミックレンジをほぼ完璧に復元できると思います。

AIダイナミックレンジ復元の課題

ダイナミックレンジ復元が容易な音源もあれば、難しい音源も存在します。例えばアーティストが意図的に全ての音を「潰れた状態」で録音した場合です。この場合AIが原音をある程度”予測”しながら補完する必要があります。

課題を克服するため、最終判断を”人間の耳”で下すプロセスは必須です。作業工程はAIに任せ、出力結果に対して”ゴーサイン”を出すのは、未来においても常に「人間の役目」になるでしょう。

人間とAIが協業すれば、AIダイナミックレンジ復元は進化しそうです。

まとめ

音楽産業の加熱が生み出したラウドネス・ウォー(音圧戦争)の被害者は、間違いなく音楽を愛するユーザーです。現在も戦争は一部で続いており、世界10億人の若者が難聴のリスク(外部リンク)に曝されています。

現在の音楽ファンは「自分で身を守る」必要に迫られています。好きなアーティストの楽曲を人生で長く聴き続けるためには「何が必要なのか」を、一度立ち止まって考える時ではないでしょうか。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

コメント