音圧戦争(ラウドネス・ウォー)について教えて下さい。

音楽が再生される際、他の曲よりも大きく聞こえることを目的として行われてきたラウドネス・ウォーは、CDとデジタル音楽時代になってからより顕著になりました。

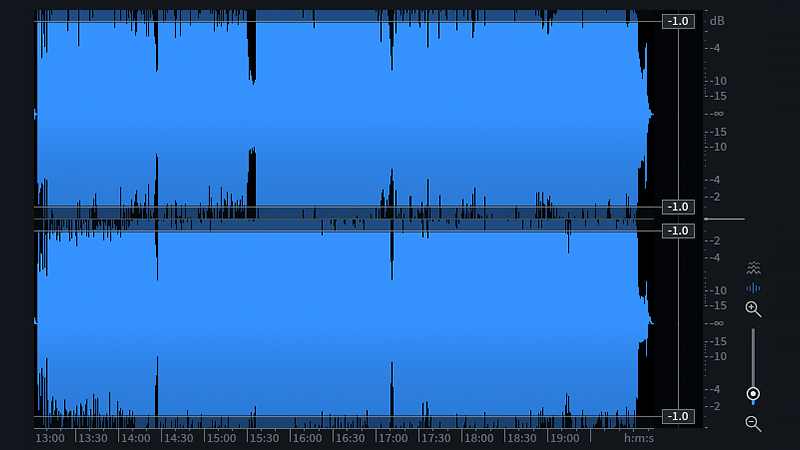

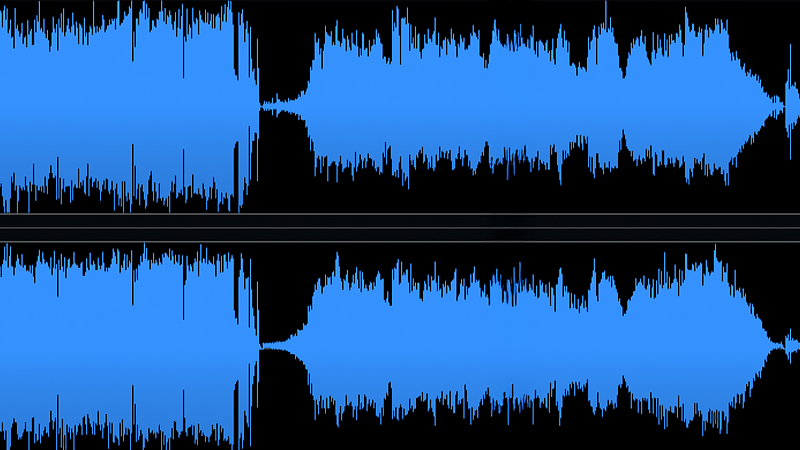

1990〜2000年代にかけて加速度を増した音圧戦争(ラウドネス・ウォー)」は、楽曲の波形が常に0db(デシベル)付近に漂う「海苔波形」になっている点が特徴で、該当する楽曲はうるさく聴こえます。

今回のテーマは「ラウドネス・ウォー」です。前編では音圧戦争の背景と成り立ち、その”危険性”をAIと一緒に考察しながら、高い音圧がもたらす悪影響について考えます。最後までお楽しみください。

それでは早速見ていきましょう!

ラウドネス・ウォー(音圧戦争)の現在|成り立ちと現代までの流れと問題点をAIと一緒に考察

ラウドネス・ウォー(音圧戦争)の始まりと現代までの流れ

1940年代〜1970年代:音圧競争の萌芽と技術的発展

レコードやラジオが音楽の主要配信手段だったこの時期、音量が大きいアナログレコードは、ラジオ番組やジュークボックスで”非常に目立つ”傾向がありました。

音圧戦争の始まりは、レコード会社Motownのシングル盤にまで遡ります。当時のエンジニアがアナログレコードの物理的制約(溝の幅や再生機器の限界)の中で、可能な限り音量を上げる工夫を施したのです。

一聴して音が大きいレコードには絶大なインパクトがあり、リスナーの注意も惹きつけやすくなるため、ポップスやロック、ソウルなどのアーティストを抱えるレコード会社は軒並み大音量の再生を目指し、それが戦争状態に発展しました。

この時期、コンプレッサーやリミッターといったエンジニア向けのツールが広く普及しており、「大きな音がするレコード盤」を生み出す競争が加熱する中で、”音圧を制御する技術”も同時に発展していきます。

アナログレコードは、音が極端に大きいとレコード針が溝に追従できずに飛んでしまう物理的制約を持つため、「音圧が高い」と言っても”限度”がありました。しかしその限度は、デジタルによって打ち破られます。

70年以上も前に音圧戦争は始まっていたのですね。

1980年代〜2000年代:デジタル化に伴うラウドネス・ウォーの本格化

CD(コンパクトディスク)の登場で、音源のダイナミックレンジが理論上拡大(最大96dB)した一方、技術面が磨かれて商業的な音圧戦争は激化の一途を辿っていきます。

CDの誕生は、音楽媒体の主流だったアナログレコードとカセットの勢力地図をデジタルで塗り替えました。デジタル音源は、波形編集の容易さから積極的に音圧戦争へ加担していくことになります。

デジタルデータになった楽曲は、リマスター作業の工程において”豊かなダイナミックレンジ”を”海苔音源”に変貌させることも可能なため、音圧戦争の魔の手は過去の名作アルバムにも及んでいきます。

「音が大きいアルバムや楽曲は目立つ」という音圧戦争の思想はデジタル時代に悪化の一途を辿ります。この時期、徐々に聴覚を蝕まれていった熱心な音楽ファンが”一番の犠牲者”かもしれません。

デジタル化によって音圧戦争が大きく広がりました。

2000年代後半〜現在:ついに問題視された音圧戦争と業界の動き

2008年、CDの収録限界”0db”の壁を超えた音量を持つMetallica『Death Magnetic』が発売されると、随所で聴くに堪えない音割れが発生する音源に対し、ファンや専門家から批判が巻き起こりました。

以前も0dbを突破(クリッピング)していたデジタル音源はありましたが、このアルバムは過度に上げられた音圧の悪影響を世界に問題視させるきっかけとなり、ついに業界全体で”見直しの動き”が生まれます。

2010年代初頭、SpotifyやYouTubeなどが「ラウドネス・ノーマライゼーション(音量正規化)」を導入。音圧が高い楽曲は再生時に自動で音量を下げられるようになり、音圧戦争の意味合いが薄れました。

現在のストリーミングサービスはLUFS基準を採用し、音圧戦争は終息したように見えますが、特定の音楽ジャンルでは依然として音圧重視の傾向が残っており、完全に無くなったわけではありません。

音圧至上主義は未だに残っています。

音圧戦争の問題をAIと一緒に考察

リスニングへの悪影響

0db付近まで絶え間なく音が詰め込まれた海苔音源にはどんな悪影響がありますか?

代表的な悪影響は「音楽が単調になる」「長時間聴くと疲れる」「音質が犠牲になる」の3点です。

ダイナミックレンジが広い音楽は、各楽器のアンサンブルを空気感と一緒に伝えます。反対にダイナミックレンジが狭い音源では全ての音が主張して空間を圧迫し、強弱とニュアンスが失われるのです。

大音量が絶え間なく続く楽曲は”聞き疲れ”します。好きな曲はつい音量を上げて聴きたくなりますが、そうした行為を日常的に繰り返すことによって、海苔音源は身体に深刻な影響を及ぼします。

WHOが警告する「若者の難聴の危機」

多くの国で若者の難聴が増加している報告があります。イヤホンやヘッドホンの使用が定着し、それらで高音圧の音源を大音量で長時間鑑賞することが一因です。

WHO(世界保健機関:外部サイト)は2022年、世界の12歳から35歳までの10億人以上が、大音量の音楽などに長時間かつ過度に晒されることで「聴力を失うリスクに直面している」ことを発表しました。

適切なマスタリングが施された楽曲には”音の強弱”があるため、ボリュームを上げても耳に優しいですが、音圧至上主義の楽曲を大ボリュームで日常的に聴き続けることは「非常に危険な行為」です。

内耳にある毛細胞(音を感じる細胞)が損傷すると”元に戻ることはない”と言われます。これが進行すると難聴になり、聴力低下が進行するのです。普段どんな音量で聴いているかを振り返る時です。

長時間音楽を鑑賞する際は”音量”に気をつけて下さいね。

前編まとめ

高い音圧こそが作品の目指すところであり、それが受け入れられてヒットしたアルバムもこれまでに存在します。ただし、過剰に大きな音量で聴くほど、リスナーは”難聴のリスク”と向き合うことになります。

記事の後編では、市販の音声編集ソフトを利用した「個人でもできるダイナミクスの復元方法」を解説しながら、AIが進化した世界線で起こるかもしれない”AIダイナミクス復元の未来”に迫ります。併せてお読みください。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

コメント