あなたは「日本の職人技」をどう思いますか?

日本の職人技は長年培われてきた”哲学”や”価値観”の集積だと感じます。

丹念な作業と卓越した技術で人々を魅了する「日本の職人技」は間違いなく世界に誇れるものですが、現在は様々な理由で崇高な技術の多くが途絶え、失われつつあります。

今回は、日本の職人技を未来へ残すことの考察です。前編で日本職人の特徴、継承に立ちはだかる課題を確認しながら、後編で職人技を後世へ残すための斬新なアイデアをAIと一緒に描いていきます。

それでは早速見ていきましょう!

日本の職人技の伝承|日本職人の特徴と伝承への課題をAIと一緒に考察

「日本の職人」の特徴と伝承への課題

日本職人の特徴:作品に込められた「職人魂」

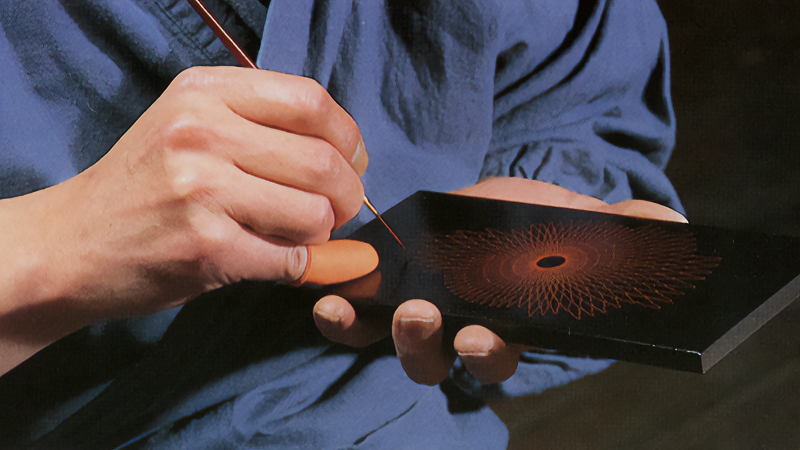

日本の職人技には、精密さや美しさだけでなく「創意工夫」「材料への敬意」「製作者の感性」が含まれており、これらは”職人魂”と形容すべきものです。

職人魂は伝統工芸品に留まらず、和菓子作りや町工場の金属加工、木造建築や手書き看板、ハンドメイドの衣料品製作など、様々な分野に当てはまる言葉で、人間が持ち得る最も崇高な作業への姿勢だとAIは言います。

高度経済成長期を迎え、機械化による大量生産やオートメーション作業が主流になっていく中で失われていった”職人魂”という仕事への姿勢。それは人類が昔から大切にしてきた「ものづくり精神」でもあります。

自分の仕事に誇りを持つことは大切ですね。

日本職人の特徴:技術を継承する「徒弟制度」

代々家族で特殊な職人技を受け継いできた流れがある一方、「血の繋がりがない人」が弟子入りすることで職人技を伝承する流れも日本にはあります。

12世紀の中世ヨーロッパでは「ギルド」という組織的な徒弟制度が築かれますが、日本の職人にも同じような弟子入り制度が存在します。ただし、一部の職種は現在も”家系のみ”で継承される厳粛なものです。

後継者不足が問題視されている現在の日本職人界は、旧来の徒弟制度を大きく見直す時期に来ています。伝統が途絶えるのか、受け継ぐ人材を広く求めるのかという「分岐点」が迫っていると言えるでしょう。

大切な技術と技能は確実に受け継がれるべきだと思います。

日本職人の特徴:言葉に頼らない「暗黙知」

日本の職人技は暗黙の知識や身体的記憶・感覚に頼る部分が大きいため、一般的な教育では伝えきれない奥深さを持ちます。それが「暗黙知」です。

例えば気温や湿度で材料が微妙に変化するとき、肌感覚で対応しながら完成品を目指して調整を行う作業過程は”主観的な感覚”に依存するため、言葉や文章だけで他者へ伝えることは困難です。

また、本人は説明したつもりでも伝わっていないこともあり得ます。これは元来「職人は口下手」であることにも関係しているかもしれません。”習うより慣れろ”という昔の教訓も立ちはだかります。

「暗黙知」は後継者問題の課題になりそうです。

前編まとめ

世界に誇れる日本の伝統的な職人技と工芸品は、現代において数々の問題を抱えたまま”継承の危機”に瀕しています。原材料の高騰や認知度不足、消費者の価値観変化や高齢化・継承者不足が主な要因です。

財務省が公開しているPDF(外部リンク)では、日本の伝統工芸品の生産額が最盛期(1983年)の5,410億円から、2015年には約1,000億円にまで低下していることが分かります。”作り手不在”の状況は深刻です。

後継者が居ないと技術は絶たれます。少々突飛に思われるかもしれませんが、少子高齢化が進む日本で活路を見出すためには、進化が著しいAIロボットにも継承の門戸を開放する必要があるかもしれません。

後編では日本の伝統技術における後継者不足の突破口になるかもしれない「実習型AIロボット」の可能性について、AIと一緒に考察していきます。果たしてAIロボットは職人技を継承できるでしょうか?

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

コメント