様々な分野で使われるAI用語を教えてください。

喜んで!特に重要なAI用語について一緒に学びましょう。

前回の記事では、AI関連の記事やニュースなどに登場することが多いAI用語についてご紹介しました。今回は応用編と題して、画像生成分野・自動運転分野・教育分野におけるAI用語をAIに解説してもらいます。

それでは早速見ていきましょう!

「AI用語の基礎知識」応用編|画像生成分野・自動運転分野・教育分野におけるAI用語をAIが解説

画像生成分野のAI用語

拡散モデル (Diffusion Models)

拡散モデルとは、生成AIが学習段階において画像データにランダムなノイズを少しずつ加え、最終的にほぼ完全なノイズへ変化させる一方で、その逆の”ノイズ除去過程”も学習していく画像生成手法です。

「猫が宇宙で踊っている画像を出力して」とユーザーから指示された場合、AIはその言葉を数値化しながらガイドにして、砂嵐のようなノイズから徐々に指示に合致する画像を生み出していきます。

AI画像生成は「真っさらなキャンバスに描く」のではなく、「ノイズという混沌から言葉をガイドにして秩序(画像)を取り出す」という非常にユニークなプロセスで行われます。

人間とAIでは画像を生み出す概念が全く異なりますね。

自動運転分野で使われるAI用語

LiDAR (Light Detection and Ranging)

「LiDAR」とは、センサーにあるレーザーの発射部分から反射光が戻るまでの時間を計測・記録する技術で、現在GM傘下のCruiseや、ロボタクシーで有名なWaymo(外部リンク)が自動運転車両で採用しています。

厳密に言えばLiDARは純粋なAI技術ではありませんが、LiDARが収集した点群データをAIが利用することで道路環境への理解が格段に深まり、その結果、AI自動運転車両の安全な運用が実現しているのです。

OTA (Over-The-Air) アップデート

無線通信技術を用いて自動運転車両のソフトウェアやファームウェアを更新する仕組みを、「OTAアップデート」と呼びます。現時点で自動運転車両にOTAアップデート方式を積極導入しているのはテスラです。

ただOTAアップデートは、車載システムの機能改善やバグ修正を速やかに行える利便性を持つ一方、通信障害やハッキングなどのリスクもあるため、インフラ整備とセキュリティ強化も必須と言えます。

AI教育分野のAI用語

アダプティブ・ラーニング(Adaptive Learning)

生徒の学習スタイルや理解度に合わせて”カスタムメイドの学習経験”を提供するAI技術を「アダプティブ・ラーニング」と呼びます。従来の”一斉指導”では難しかった個々のニーズへ対応できる点が特徴です。

個人の進捗状況に応じてAIが考え、次に学ぶべき内容が自動提案されていく点もこの技術の特徴で、生徒のデータを収集・分析しながらAIが調整・最適化を行っていくため、学習効率を大きく上げられます。

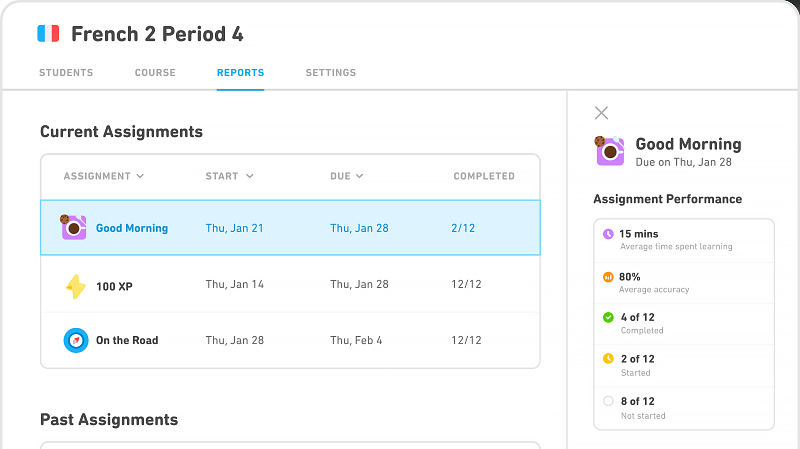

アダプティブ・ラーニングの活用事例

外国語学習でおなじみの「Duolingo (デュオリンゴ)」は、このアダプティブ・ラーニングを採用している代表的なアプリです。適切なレッスンを提示しながら、結果に応じて学習経路を調整していく機能を持ちます。

現在、アダプティブ・ラーニングの仕組みはAIエージェント機能の進化に伴って変化しており、つまずきの原因をAIが自律的に分析し、その場で解説動画を生成したり、類題を提示するサービスも出てきました。

Googleの「Gemini for Education」などは、AIエージェント機能を有したアダプティブ・ラーニングの進化系と言えます。

AI機能で学習方法にも変化が生まれていますね。

応用編まとめ

画像生成・自動運転・教育分野にも浸透しているAIは、今や社会全体に活躍の場を広げながら専門用語を増やし続けています。今を生きる私たちの目や耳にも、これらの用語が届くようになりました。

AI用語についてさらに知見を深めたい場合、AIと対話することをおすすめします。AIは貴方の理解度や疑問点を認識しながら、異なるアプローチで専門用語を正しく解説してくれることでしょう。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

コメント