最近はAI関連の専門用語をたくさん目にします。

確かにそうですね!ただし「一般的にあまり意味が浸透していないAI用語」が多いのも事実です。

今回は、AIの話題で見かける「基本的な専門用語」をAI本人と一緒にピックアップし、意味や用途をAIに解説してもらいながらご紹介させていただきます。応用編と併せてお楽しみください。

それでは早速見ていきましょう!

「AI用語の基礎知識」基本編|AI分野で使われる基本的なAI用語をAI本人が解説

AI本人が解説する基本的なAI用語

「プロンプト (Prompt)」

「プロンプト」はユーザーからAIへ送る指示のことで、AIはプロンプトを元に回答や生成画像を出力します。人間同士で対話を行う際に言葉が必要なのと同じで、プロンプトは”AIと交流するための専用言語”です。

ChatGPT・Grok・Geminiなどの対話型AI、そして画像や動画を作成する各種AIは、プロンプトの内容次第で出力結果が大きく変わってきます。人間側が”適切なプロンプトを考える”ことが非常に大切です。

AIから”より良い出力”を引き出すために重要なのは、「具体的に書く」「文脈を明確にする」「実験を繰り返す」の3点だとAI自身は語ります。この部分を意識しながらAIにプロンプトを送ると良いでしょう。

プロンプト次第で結果が大きく変わる点がAIの面白さですね。

「シングルモーダルAI(Single Modal AI)」

単一機能に特化したAIモデルを「シングルモーダルAI」と呼びます。画像・音声・自然言語処理・物体検出・予測モデルなどの分野で活躍しているAIで、私たちの身近にも利用例は数多く存在します。

シングルモーダルAIは、画像・音声・テキストなどの「一つのデータ」の処理に特化することで、高い精度と効率性を実現しているAIと言えます。後述するマルチモーダルAIとは全く異なるモデルです。

シングルモーダルAIの活用事例

Amazonアレクサなどのスマートスピーカー、アプリの翻訳ツール、AI自動運転車両における歩行者や信号の検知、天気予報や在庫管理システムなどは、シングルモーダルAIが活躍している分野です。

シングルモーダルAIは、SNSに投稿されたユーザーレビューやコメントの「感情」を分析する際にも利用されます。AIは事前に多種多様な文章を学んでいるため、分析中にそれらを当てはめながら推測する仕組みです。

シングルモーダルAIは、日常の様々な場面で活躍していますね。

「マルチモーダルAI(Multi Modal AI)」

異なるシングルモーダルAI機能を同時に扱えるAIモデルを「マルチモーダルAI」と呼びます。このモデルは異なるデータタイプを統合的に理解し、関連付けながら分析・出力できる能力を備えている点が特徴です。

マルチモーダルAIの仕組みは別記事に詳しいので、併せてご参照いただけると幸いです。この仕組みを料理に例えて表現すると、「素材を見て自分で考えながらメニューを生み出せる」のがマルチモーダルAIと言えます。

マルチモーダルAIの活用事例

例えばユーザーがある画像を送りながら「これが何か教えて」と尋ねると、それを音声やテキストで説明してくれるSiriやGoogleアシスタントは、マルチモーダルAIに分類されるAIモデルです。

また提供された画像を元に「同じ商品」を検索して、価格や購入者レビュー(テキスト形式)を提供してくれるGoogleレンズも、マルチモーダルAIモデルの特性を発揮した活用事例と言えるでしょう。

マルチモーダルAIは、近年の計算能力向上で実現したモデルです。AIが画像を見ながらテキストも同時に判読し、情報を自分で処理した後にユーザーに回答を出すという流れは、簡単なようで実は凄い技術なのです。

複雑な処理過程を実現したAIモデルがマルチモーダルAIなのですね。

「ニューラルネットワーク(Neural Network)」

「ニューラルネットワーク」はAIの中核を成す技術で、人間の脳神経回路を模倣した構造を持つモデルを指します。生物学的なひらめきから始まり、数学・科学的な手法の進化と共に形成されました。

ニューラルネットワークは、学習を通じて自身のパラメーターを調整しながら「タスクに最適化されていく」特性を持ちます。シングルモーダルAIとマルチモーダルAIの両方に共通する技術基盤です。

仕組みを単純化して説明すると、ニューラルネットワークは各種データを「特徴(重み)付け」しながら学習し、「活性化関数」で調整や処理を行いながら、最終出力層で結果を生成します。

脳神経回路を模倣した技術が「賢いAI」を生み出すことに成功したのですね。

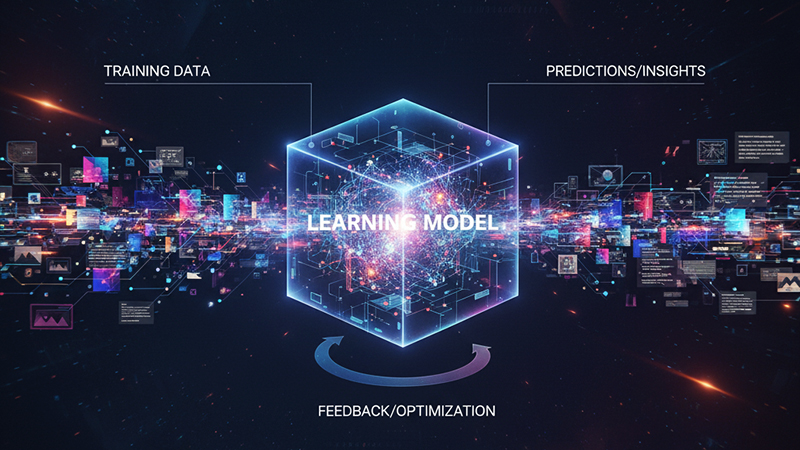

「機械学習(Machine Learning)」

「機械学習(マシン・ラーニング)」は、AIが他者から明示的にプログラムされることなく、自身の経験やデータから”自律的”に学習を行なっていく仕組みで、機能の進化は現在進行形で続いています。

機械学習は、「教師あり」「教師なし」「強化学習」の3種類に分類され、前述のニューラルネットワークを深層化した機械学習の進化系は「ディープラーニング」と呼ばれています。

ディープラーニングの登場は、機械学習のレベルを大幅に上げました。

自分で学習しながら賢さをアップさせる仕組みが面白いですね。

「エッジAI (Edge AI)」

スマートフォンやカメラ本体で”直接AIの計算処理が行われる”状態を「エッジAI」と呼びます。インターネット接続を行わず、デバイス単体でAIがタスクを処理するという点が大きな特徴です。

エッジAIは動作時にインターネット回線を一切介さないためプライバシー保護に優れ、また即時性も高いため、スマホの顔認証や、自動運転車両のセンサー部分などにも用いられています。

名前の由来

ちなみにこの用語に使われている「エッジ (Edge)」という名称は、ネットワークアーキテクチャにおけるデータ処理の場所を表す「エッジ(端)」という概念から来ていると、AIは教えてくれました。

ネットワーク全体を中央(クラウド)から見たとき、デバイスやセンサーのある場所が「端=エッジ」に位置する、という概念が名前の由来です。”末端で利用するAI技術”がエッジAIなのです。

デバイスは各種処理の末端にあたる「エッジ」なのですね。

「クラウドAI(Cloud AI)」

デバイスから送信されたデータを「クラウド上」で処理しながら、その計算結果をインターネット経由で返していくAI利用方法は「クラウドAI」と呼ばれます。大規模な計算や複雑なAIモデルの利用に適した技術です。

著名な対話型AIや画像生成AI、音声アシスタントAIなどにはクラウドAI技術が活用されており、エッジAIだけでは処理できない複雑なタスクの実行を行う場合に威力を発揮してくれます。

クラウドAIを利用する場合は必ずデータの送信と保存が行われるため、「プライバシー面の保護と対策」が必要になるという点、そしてインターネット接続に由来する”遅延”が技術のネックと言えるでしょう。

エッジAIとクラウドAIの「ハイブリッド方式」

翻訳アプリやAppleのAI「Apple Intelligence」(外部リンク)などは、エッジAIとクラウドAIを必要に応じて使い分ける特性を持ちます。これらは「ハイブリッド方式」と呼ばれるAI技術です。

ユーザーが求めるタスクをエッジAIだけで処理できる場合には極力そこで計算を完了させ、複雑で高度な計算が必要な場合は、クラウドAI(インターネット)へ接続して処理を行うのがハイブリッド方式です。

今後はエッジAIの基幹となる半導体の性能が上昇することが見込まれ、さらに5G以上の高速な通信技術も普及していく可能性も高いため、ハイブリッド方式はさらに注目されていくとAIは予測します。

プライバシーを最大限に保護しながらAIを利用できますね。

基礎編まとめ

AI用語に明るくなると、これまで何となく接していたAIニュースやAI関連に言及する記事の「本質」が見えるようになります。これらの知識は、AIの台頭に伴ってさらに必要性を増してくるでしょう。

「AI用語の基礎知識・応用編」では、画像生成分野・自動運転分野・教育分野で用いられるAIの専門用語を取り上げています。基本編と併せてお読みいただけると、AI分野への理解が深まるはずです。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

コメント